ガスと塵の円盤が分裂して3連星が誕生する様子が、アルマ望遠鏡と米国の電波望遠鏡JVLAによる観測で初めてとらえられました。天文学者はこうした現象が起きる可能性があると考えてはいましたが、今回の観測で実際に起きうるということが初めて明らかになりました。

研究チームを率いたオクラホマ大学/オランダ・ライデン大学のジョン・トビン氏は「今回の研究は、連星系を作るには2つのメカニズムが存在するということを明らかにしました。今回観測されたような円盤の分裂と、もうひとつはより大きいスケールでの星間雲の分裂です。」

星は宇宙に漂うガスや塵の雲(星間雲)の中で生まれます。星間雲は非常に希薄ですが、自らの重力によって長い時間をかけて次第に集まっていきます。星間雲が濃くなった部分はその重力でさらに周囲から物質を集め、自らも小さく縮んでいきます。やがて中心には星の赤ちゃん(原始星)が作られ、そこに向かって吸い寄せられていく物質は回転する円盤を形成します。赤ちゃん星の中心部はやがて非常に高温高圧になり、核融合反応が始まって一人前の星になります。

宇宙の星の多くは、太陽のように一人っ子ではなく、双子や三つ子として誕生します。複数の星が互いに回りあう系を「連星」と呼びますが、これまでの研究では、連星の間隔は太陽と地球間の距離(1天文単位=約1億5000万km)の500倍以内の「近い連星」か、あるいは1000天文単位以上の間隔を持つ「離れた連星」のいずれかに分類されると考えられてきました。研究者たちは、この違いは形成メカニズムの違いによって生じるのだろうと予想していました。「離れた連星」はまだ星間雲が十分に収縮しきっていない段階で分裂したものだろう、というのです。確かに、最近の観測結果はこの説を支持するものでした。

では「近い連星」はどうでしょうか。研究者たちは、赤ちゃん星を取り巻くガスと塵の円盤が分裂することですぐ近くに「弟分」の星ができるのではないか、と考えました。しかし、その様子が実際に観測されたことはありませんでした。

「今回の観測で、まさにその様子が見えたのです。」とトビン氏は語ります。

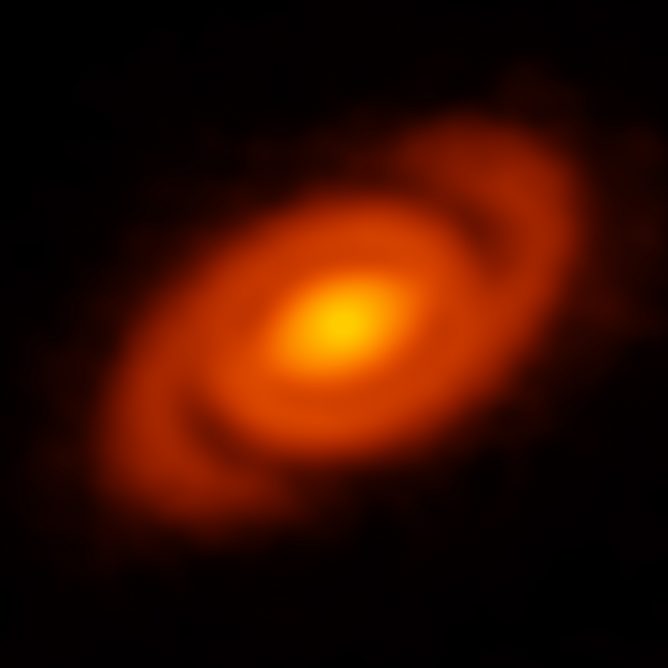

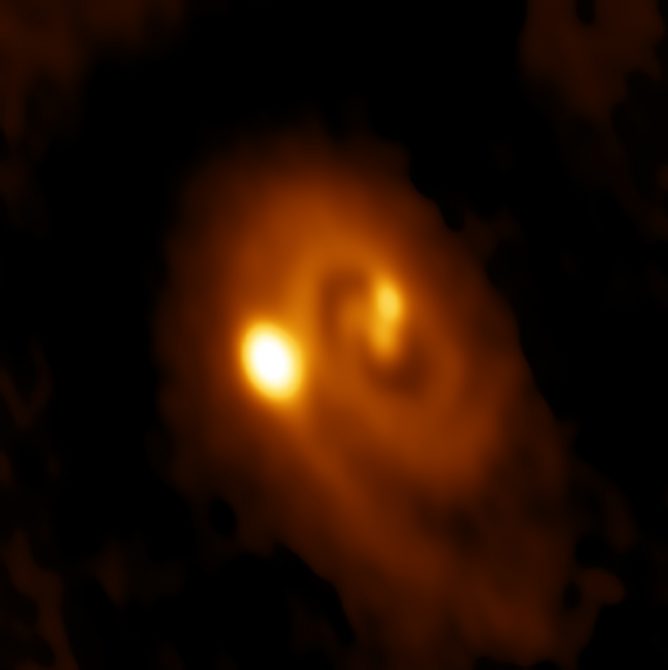

今回観測対象となったのは、ペルセウス座の方向に地球から約750光年の距離にある3連原始星L1448 IRS3Bです。もっとも中心にある星と残りの星までの距離はそれぞれ61天文単位と183天文単位で、「近い連星」にあたります。この3連原始星はまだ形成途中にあるため、その周囲には大量の物質が取り巻いています。アルマ望遠鏡は、原始星を取り巻く円盤が渦巻構造をしていることを明らかにしました。これは、この円盤が不安定になって分裂し、その分裂片から別の星ができていることを示す証拠だと天文学者たちは考えています。アルマ望遠鏡による観測は、これまでの観測を感度で10倍、解像度で2倍上回るものであったために、こうした決定的な画像を撮影することができました。

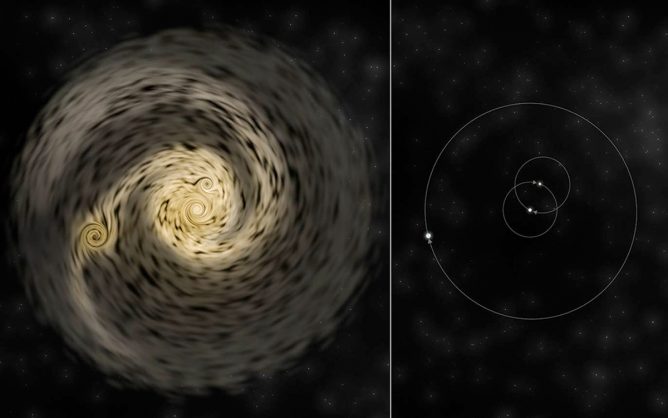

アルマ望遠鏡が観測した3連原始星L1448 IRS3B。

中央に2つの原始連星があり、そこから少し離れた左側に3つ目の原始星が写し出されています。三つ子の原始星を取り巻く円盤は渦巻き構造をしており、円盤が重力的に不安定になっていることを示していると考えられます。

Credit: Bill Saxton, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NRAO/AUI/NSF

「この三つ子の赤ちゃん星はわずか15万歳、もしかしたらそれよりも幼いでしょう。」と、共同研究者であるアリゾナ大学のケイトリン・クラッター氏はコメントしています。「私たちの解析では、このガス円盤は非常に不安定な状態にあり、最も外側にある赤ちゃん星はわずか1万年か2万年前に形成されたと考えられます。」

「さらに他の原始連星を詳しく観測することで、同じメカニズムでできた連星系がどれくらいの割合で存在するのかも明らかになることでしょう。」とトビン氏は語っています。

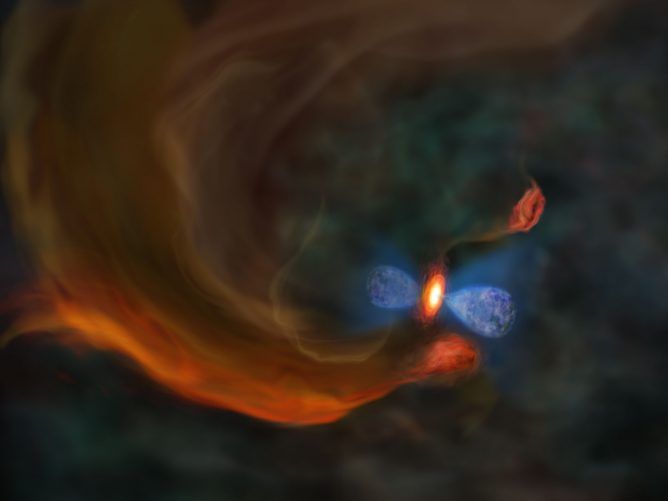

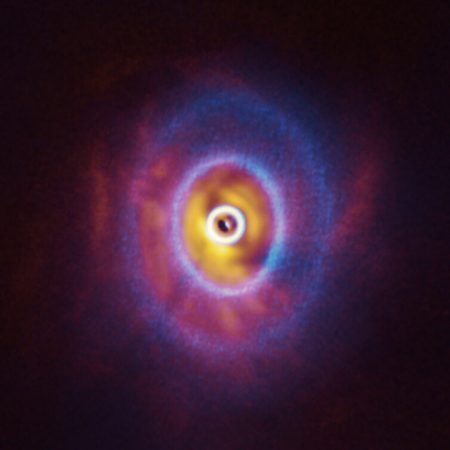

アルマ望遠鏡による観測結果をもとにした、L1448 IRS3Bの想像図。

左側は渦巻き構造を持つガスと塵の円盤のなかで3つの原始星が作られる様子を示しています。右側は、L1448 IRS3Bが十分に進化した状態の想像図で、互いを回りあう2つの星を取り巻くように3つ目の星が回る連星系になると考えられます。

Credit: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

この観測成果は、J. Tobin et al. “A triple protostar system formed via fragmentation of a gravitationally unstable disk”として、2016年10月27日発行の英国の科学雑誌「ネイチャー」オンライン版に掲載されました。