これまでに進められてきた宇宙初期の銀河の観測は、大きく明るい銀河が主な対象でした。宇宙初期の銀河進化の全体像をつかむためには、より数の多い一般的な銀河の姿を明らかにすることが必要ですが、そうした銀河は小さく、星もガスも少なく暗いため、従来の観測では調べることが困難でした。

本研究で観測されたのは、重力レンズ効果によって拡大された宇宙初期の銀河を探索するアルマ望遠鏡の大規模掃天観測プログラム(ALMA Lensing Cluster Survey: ALCS)で、ビッグバンからわずか約9億年後の宇宙初期に見つかっていた若い銀河です。強い重力レンズ効果を受け、増光・拡大されて見える天体ですが、これまでのハッブル望遠鏡やジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いた観測では、細かい構造までは分解されておらず、滑らかな円盤状に見えていました。

研究グループは、JWSTとアルマ望遠鏡を用いて、100時間以上の観測時間を費やして重点的に観測を行いました。重力レンズによる拡大効果も加わり、かつてない高感度・高解像度観測を異なる波長で実現しました。

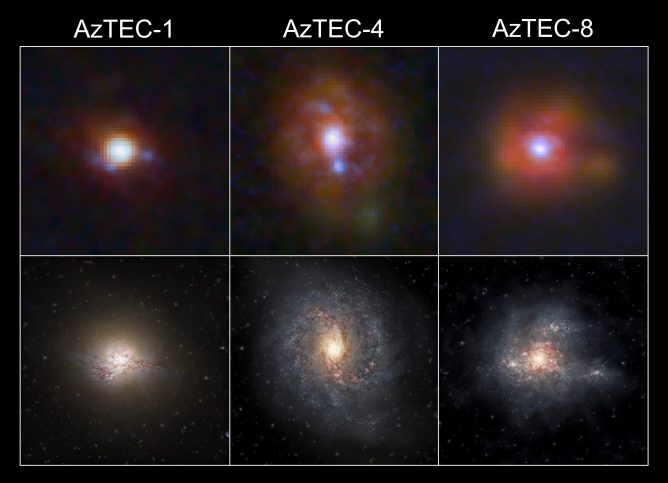

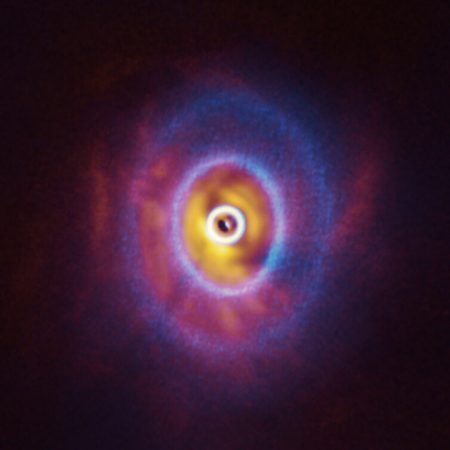

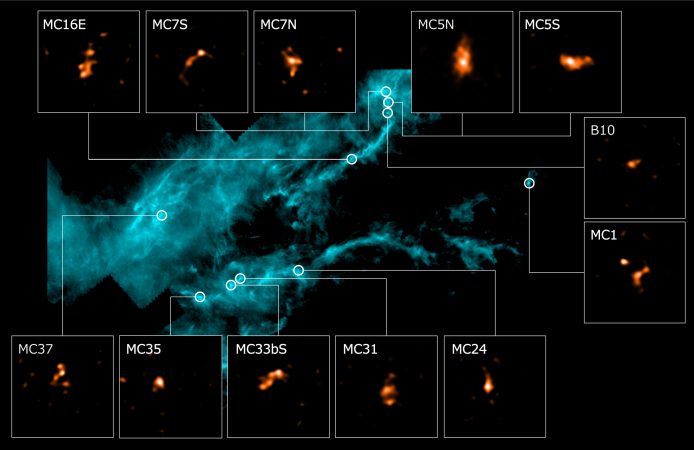

宇宙初期の銀河の構造をわずか10パーセク(およそ30光年)まで分解する精密観測から、これまで見えていたのとはまったく異なる構造が明らかになりました(図1)。ガスの運動から見ると滑らかに回転する一つの銀河ですが、その内部にはコンパクトな星団がいくつも存在していることがわかりました。少なくとも15個以上の星団が粒々と集まるようすは、ぶどうの房のようにも見えます(図2・想像図)。宇宙初期の若い回転銀河で、分裂した内部構造が共存することを示した初めてのケースです。

この銀河は、星形成活動、重さ、大きさ、化学組成、星形成活動量など、さまざまな観点で見ても、宇宙初期のごく一般的な銀河と言えるものです。つまり、たくさんあるほかの銀河の内部も同様に、従来の観測では確認されていないだけで、多数の星団を含む複雑な構造を持っているのかもしれません。そのことは、将来の大型望遠鏡による更なる高感度・高解像度の観測で確認されていくでしょう。

現在のシミュレーションでは、宇宙初期の回転銀河が多数の星団構造を持つことを再現できていません。初期の銀河における超新星爆発やブラックホールからのエネルギーが想定されているよりも弱く、宇宙の構造形成に関する私たちの理解が再考を迫られるかも知れないのです。「宇宙ぶどう」の発見は、銀河の誕生と成長の謎を解明できるまたとない機会を提供するものとなり、多くの研究が後に続くことが期待されます。

この研究成果は、S. Fujimoto et al. “Primordial Rotating Disk Composed of ≥15 Dense Star-Forming Clumps at Cosmic Dawn”として、英国学術雑誌Nature Astronomy(ネイチャー・アストロノミー)に2025年8月7日付けで掲載されました(open access link: https://rdcu.be/ezGpy)。

この研究は、米国宇宙望遠鏡科学研究所を通じて付与されたNASA Hubble Fellowship(HST-HF2-51505.001-A)、および日本学術振興会科学研究費補助金(JP22K21349、JP20H05856、JP22H01260、JP17H06130、JP22H04939、JP23K20035)」、国立天文台ALMA共同科学研究事業(2017-06B)の支援を受けて行われました。

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。

図1: 重力レンズ効果と最新鋭の望遠鏡を組み合わせた高感度・高解像度の観測により、ゆっくり回転するガス状の銀河の中に、たくさんの小さな星団が存在することが明らかになりました。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による左の画像は、重力レンズによる光の歪曲効果を補正した、元の銀河のようすを示しています。また、アルマ望遠鏡による右の画像では、視線方向(地球から見た奥行き方向)のガスの速度の大きさを赤色や青色で表しており、片側で遠ざかり(赤方偏移)反対側で近づいてくる(青方偏移)ガスの運動が、銀河円盤の回転を示しています。(クレジット:S.Fujimoto)

図2:今回の観測結果を元に描かれた、回転する銀河内で無数の星団が誕生している宇宙初期の銀河のようす。(クレジット:NSF/AUI/NSF NRAO/B.Saxton)

関連リンク:

誕生直後の銀河は予想以上に粒々だった ――「宇宙ぶどう」が破った銀河誕生の常識―― (東京大学宇宙線研究所)

誕生直後の銀河は予想以上に粒々だった ――「宇宙ぶどう」が破った銀河誕生の常識―― (国立天文台科学研究部)

open access link: https://rdcu.be/ezGpy