「この研究成果は、2025年11月12日にスウェーデン・チャルマース工科大学他からプレスリリースされたものです。」

宇宙で最初の世代の恒星は、現在私たちが生きている近傍の宇宙とは全く違う環境の中で形成されてきました。研究者は、宇宙初期に存在していた銀河を観測して、その違いを調べようとしています。

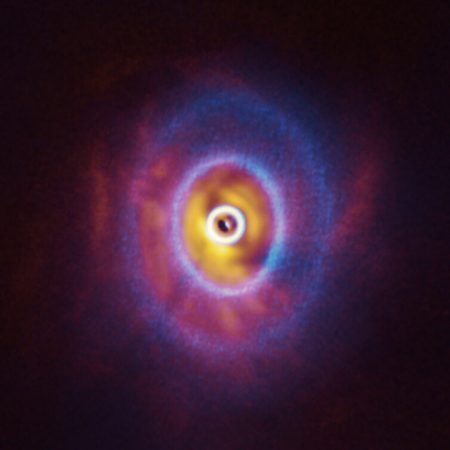

スウェーデン・チャルマース工科大学のTom Bakx氏(元ALMA共同科学研究事業研究員名古屋大学)が率いる国際的な研究チームは、エリダヌス座の方向にある銀河MACS0416_Y1(以下ではY1)の星間塵※1の温度を測定しました。この銀河の赤方偏移※2は8.3であり、現在より約132億年前の宇宙初期にあった銀河です。同研究チームによる過去の観測で、Y1からは星間塵が放つ電磁波が検出されており、星間塵を含む最も早い時代の銀河の例として注目されます。(関連リリース:132億年前の宇宙に存在した大量の塵の観測に成功! ~宇宙初期の星形成史をさかのぼる~、2019年3月20日)。

ビッグバンから数億年の宇宙に存在した若い銀河に「多すぎる」ほどの星間塵が蓄積されていることから、Y1が特殊な、非常に加熱された星形成現場ではないかと想定できます。巨大なガス雲の中で恒星が誕生すると、若く質量の大きな恒星の光で温められたガスやダストが星雲として輝きます。加熱された星間塵の粒子は、可視光よりも長い波長、例えば赤外線で特に明るく見えるため、こうした銀河は「超高輝度赤外線銀河(ultra luminous infrared galaxy: ULIRG)」と呼ばれます。標高の高い乾燥した環境で観測するアルマ望遠鏡は、従来の電波望遠鏡に比べて波長の短い電波を高い感度で観測できます。研究チームは、バンド9受信機※3を用いて波長0.44ミリメートルのサブミリ波電波を観測し、Y1がこの波長で明るく輝いていることを発見しました。

放射強度を解析した結果、Y1に含まれる星間塵の温度は、絶対温度90ケルビン(摂氏マイナス180度)であることが示されました。地球上では自然に存在しないような極低温ですが、他の銀河の中のダストに比べると非常な高温です。このことは、この銀河が極端に活発な星の工場になっていることを示唆しています。

Y1では、1年間に太陽180個分もの質量の恒星が生み出されており、これは私たちの天の川銀河(平均的に約1太陽質量/年)の180倍という異常に高い効率です。このような激しい星形成は持続的な現象ではなく、一時的な「超高温の星工場」の状態が捉えられたY1は、初期宇宙で銀河が急速に成長する仕組みを理解する上で重要な観測例です。

初期宇宙の銀河が含む星間塵の量には、大きな問題がありました。星間塵の固体微粒子は主に年老いた恒星の周囲で作られるものですが、そのような星が十分に存在していない若い銀河にとっては、星間塵が「多すぎる」ように見えるのです。Y1のように高温に温められた星間塵なら、少量でも、多量の冷たい塵に匹敵する明るさで輝きます。波長1ミリメートルを超えるような電波による従来の観測ではこれらの区別がつかなかったため、星間塵の量を過大評価していたのかもしれません。

短波長の電波を観測できるアルマ望遠鏡で、より多くの銀河の星間塵の温度を測定することで、Y1のような「超高温の星工場」が初期宇宙では一般的なものであったかどうかが分かります。さらに、アルマ望遠鏡が誇る高分解能を活かして、銀河内部での星や星間塵の分布を調べることも計画されています。今後の研究によって、宇宙初期に銀河がどのように成長してきたのか、物質の組成や量がどのように蓄積されてきたのかが解明できると期待されます。

用語解説

※1 星間塵: 炭素鉱物やケイ酸塩の固体微粒子。典型的なサイズは0.1マイクロメートルと推定される。

※2 赤方偏移:天体を発した光が観測者に届く間に、宇宙空間が膨張したために光の波長が伸びる現象(宇宙論的赤方偏移)。ここでは波長のずれの大きさを示す赤方偏移パラメータ zのこと。

※3 バンド9受信機:アルマ望遠鏡は、観測する電波を10の周波数帯(バンド)に分け、それぞれ専用の受信機を搭載している。バンド9は全体で2番目に高い周波数帯域およそ600GHz-720GHzの電波を観測する。

論文情報

この研究成果は、T. J. L. C. Bakx et al. “A warm ultraluminous infrared galaxy just 600 million years after the big bang”としてMonthly Notices of the Royal Astronomical Society(英国王立天文学会月報)に2025年11月12日に掲載されました。

論文へのリンク: https://doi.org/10.1093/mnras/staf1714

関連リンク

チャルマース工科大学のリリース

英国王立天文学会のリリース

早稲田大学のリリース

名古屋大学のリリース

筑波大学のリリース

広島大学のリリース

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。

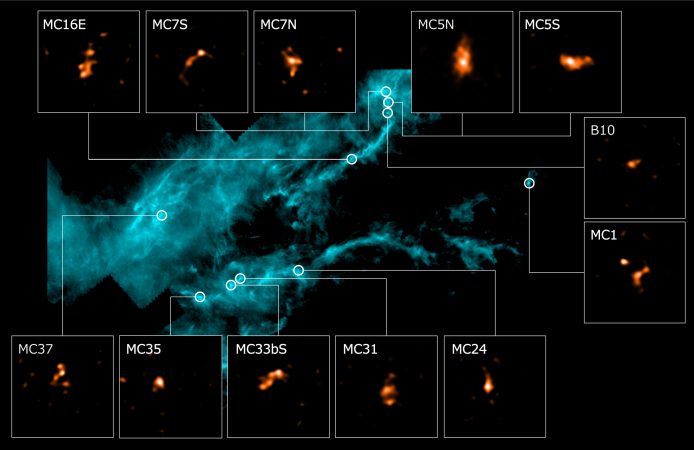

新しく生まれた恒星によって高温に加熱された星間塵が輝いているMACS0416_Y1(Y1)銀河。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線画像。丸で囲まれた赤い天体。 クレジットNASA, ESA, CSA, STScI, J. Diego (Instituto de Física de Cantabria, Spain), J. D’Silva (U. Western Australia), A. Koekemoer (STScI), J. Summers & R. Windhorst (ASU), and H. Yan (U. Missouri)

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラNIRCAM(青・緑)およびアルマ望遠鏡(赤)でとらえたY1銀河とその周辺。Credit: NASA, ESA, CSA (JWST), T. Bakx/ALMA (ESO/NRAO/NAOJ)