私たちの住む太陽系には、地球を含めて8つの惑星があります。さらに、太陽系の外では、約6000個もの太陽系外惑星が発見されています。これらの惑星はどのようにして作られたのでしょうか。これまでの研究で、惑星は「原始惑星系円盤」と呼ばれる、若い星をとりまく天体で作られることが知られています。しかし、その詳しいプロセスについては、謎が多く残されています。

原始惑星系円盤の中で惑星が作られるプロセスにおいて、重要な役割を果たすかもしれないと考えられてきたのが渦巻き状の構造です。これは、原始惑星系円盤自身の重みによってできるものです。渦巻きの中では円盤中に存在する固体微粒子の合体が効率的に進行し、最終的には惑星の大きさまで成長する可能性があるほか、渦巻き自体が分裂し直接的に惑星となるかもしれません。

しかし、よく似た形状の渦巻きは、誕⽣した直後の重たい惑星によっても作られることが知られています。つまり、渦巻きの存在だけからでは惑星が⽣まれる直前か直後かの区別をつけることが難しいのです。もし、惑星が生まれる直前だということがわかれば、その原始惑星系円盤は惑星の形成を研究するための絶好の場所だと言えるかもしれません。

研究チームは、この二つの説が、渦巻きの動き方によって切り分けることができるという理論的な予測に着目しました。渦巻きが原始惑星系円盤自身の重みによってできている惑星形成前夜の場合、渦巻きは巻き付くように動き、やがては消えるはずです。一方で、渦巻きがすでに作られた惑星によってできている場合には、渦巻きはその形を保ったまま惑星とともに回転を続けるでしょう。

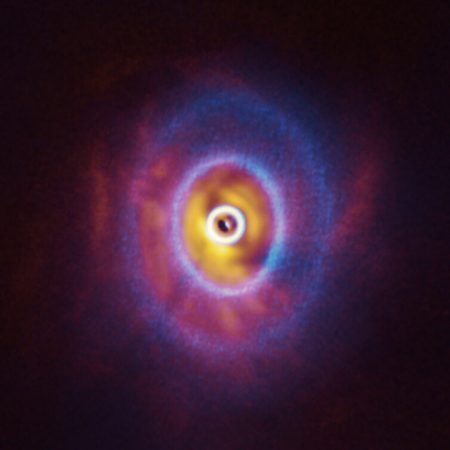

今回、研究チームは渦巻きを持つおおかみ座IM星周りの原始惑星系円盤に着目しました。この原始惑星系円盤では、渦巻きの原因についての二つの説がそれぞれ異なる研究グループによって、これまでに主張されていました。研究チームは、この論争に決着をつけるべく、アルマ望遠鏡によって2017年、2019年、2024年に取得された7年間にわたる4回の観測で得られた原始惑星系円盤の画像をつなげることで「動画(パラパラ漫画)」を作成しました。

アルマ望遠鏡の観測で捉えた、原始惑星系円盤の渦巻き状の構造がダイナミックに変化している様子。(クレジット:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), T. Yoshida et al.)

その結果、渦巻きが巻き付くようなダイナミックな動きを示していることがわかりました。さらに詳細な解析からは、その巻き付きの速度が理論予測と一致していることもわかりました。これは、渦巻きが原始惑星系円盤自身の重みによってできているということを意味します。このような渦巻きは、惑星の誕生を促進する役割がありますから、この原始惑星系円盤はまさに惑星形成の直前–天地開闢前夜–にあると考えられます。

このような渦巻きの巻き付き運動を検出することに成功したのは、この研究が初めてのことです。この原始惑星系円盤の性質をより詳細に調べることで、惑星の形成がどのように進行するかがさらに詳細にわかるようになるかもしれません。

研究チームを率いた吉田有宏氏は「解析の結果、渦巻きが本当に動いているのが見えた時には思わず声が出てしまいました。今回の成果は、世界最高性能を持つアルマ望遠鏡の長期間にわたる安定的な運用によって可能になったものでもあります。今後は、このような観測を他の原始惑星系円盤でも行うことで、惑星系形成プロセス全体のドキュメンタリーを完成させたいと考えています。」と語っています。

原始惑星系円盤の渦巻き状の構造がダイナミックに変化している様子を、コンピュータグラフィックスで表したもの。(クレジット:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), T. Yoshida et al.)

論文:

この研究成果はTomohiro C. Yoshida et al. “Winding Motion of Spirals in a Gravitationally Unstable Protoplanetary Disk”としてNature Astronomy誌に2025年9月24日付けで掲載されました(DOI: 10.1038/s41550-025-02639-y)。

研究チーム:

吉田有宏、野村英子(国立天文台/総合研究大学院大学)、土井聖明(マックスプランク天文学研究所)、Marcelo Barraza-Alfaro、Richard Teague(マサチューセッツ工科大学)、古家健次、大和義英(理化学研究所)、塚越崇(足利大学)

謝辞:

本研究は、日本学術振興会 特別研究員奨励費(JP23KJ1008)、科学研究費補助金(JP19K03910, 20H00182)の支援を受けて行いました。

アルマ望遠鏡について:

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。