2019.12.23

若い惑星系に大量の原子ガスを発見 –惑星形成の仕組みに再考を迫る

星と惑星系は、星と星の間に漂う水素分子を主成分としたガスや塵からなる分子雲が、自らの重力で収縮することにより誕生します。生まれたばかりの星(原始星)の周りにはたくさんのガスが存在し、原始星に向かって落下しています。それと同時に、原始星の周りではガスと塵からなる円盤(原始惑星系円盤)が成長し、惑星誕生のステージが整います。その円盤内で塵の合体成長を繰り返して惑星が作られ、円盤のガス成分が消失することで惑星系の形成が完了すると考えられています。形成されたばかりの惑星系では、惑星などの天体ができる際に残った塵や、岩石同士の衝突でまき散らされた塵が円盤状に漂っています。これは「デブリ円盤」と呼ばれ、惑星系形成の最終段階に当たります。

これまで、デブリ円盤にはガス成分は存在しないと考えられてきました。ところが近年、デブリ円盤にガスが発見され始めました。国立天文台の樋口あや特任研究員らの研究グループも、2017年、国立天文台アステ望遠鏡 [1] を用いた100時間以上の観測により、若い星くじら座49番星のデブリ円盤に世界で初めて炭素原子ガスを検出しました。地球から186光年の距離にあるくじら座49番星は、年齢が4000万歳と見積もられており、標準的な惑星形成理論ではすでに惑星形成が完了してガスが散逸している段階にあります。

これらの発見から、デブリ円盤のガスの起源について、二つの考え方が提示されました。一つは、惑星系のもとになったガスが残存しているという「残存説」、もう一つは、原始惑星系円盤のガスが一度消失した後、塵や微惑星の衝突によってガスが新たに供給されているという「供給説」です。このふたつの説のどちらが正しいのか、まだ決着はついていません。

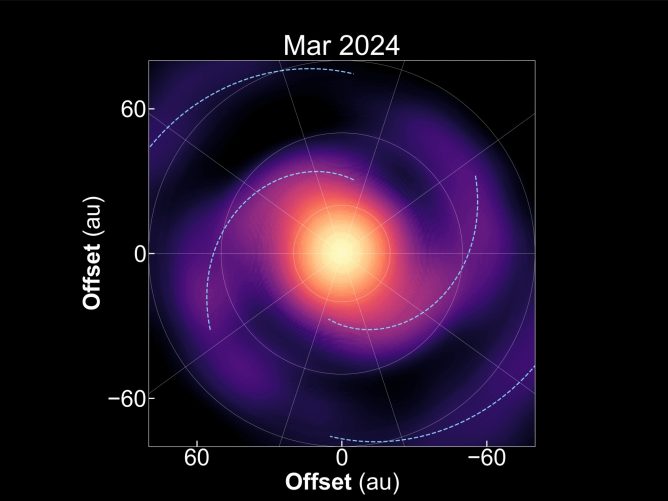

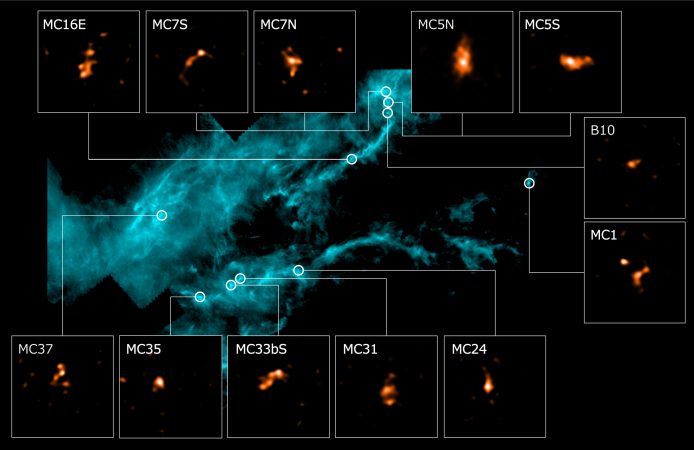

そこで研究グループは今回、アルマ望遠鏡を用いてくじら座49番星を観測しました。日本が開発したアルマ望遠鏡バンド8受信機を使った15時間にわたる観測により、デブリ円盤内の炭素原子の分布が初めて明らかになりました。デブリ円盤内で最も豊富に存在する分子である一酸化炭素よりも、炭素原子のほうが広い範囲に分布していました。さらに、炭素原子の希少同位体である13Cのサブミリ波輝線(周波数492GHz)の検出にも世界で初めて成功しました。樋口氏は、「13Cは通常の12Cの1%程度しかないため、この13C輝線はこれまでどんな天体からも観測されたことがありませんでした。デブリ円盤のような、ガスが少ないと考えられている環境で検出されたことは大変な驚きでした。」と語っています。

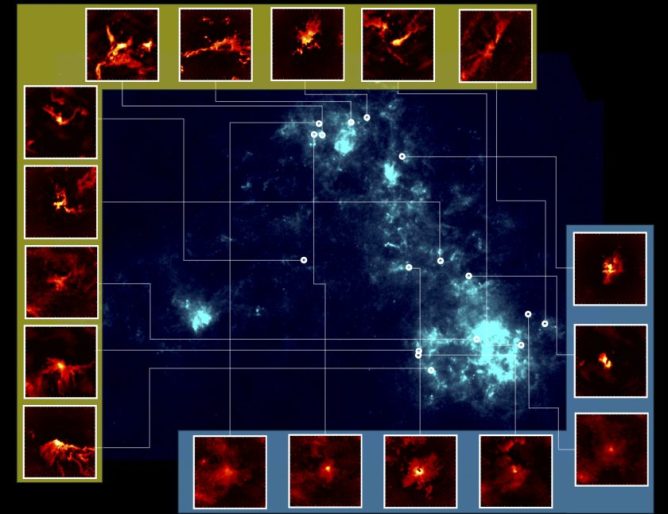

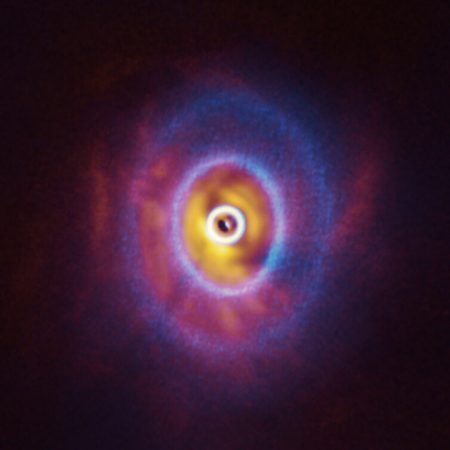

アルマ望遠鏡が捉えたくじら座49番星のデブリ円盤における塵とガスの分布。塵を赤色、一酸化炭素分子を緑色、炭素原子を青色で合成しています。

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Higuchi et al.

アルマ望遠鏡が捉えたくじら座49番星のデブリ円盤における塵とガスの分布。塵を赤色、一酸化炭素分子を緑色、炭素原子を青色で並べています。

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Higuchi et al.

希少な13Cからの電波をとらえたことで、通常の12Cがこれまでの推測よりずっと大量に円盤内に存在することが明らかになりました。「一般的な環境では、豊富にある12Cが放つ電波は、希少な13Cが放つ電波より100倍以上強いはずです。しかし今回の結果では、12Cの電波強度は13Cのそれより12倍強い程度にとどまりました。これはデブリ円盤内に12Cが大量にあって、12Cが放つ電波の一部が12C自身によって吸収されていることを示しています。すなわち、12Cの電波強度から求められていた従来のガス質量は、実際より少ない値になっていたのです」と、東京大学の大屋瑶子助教は語っています。また、観測結果のモデル化を担当した国立天文台の西合一矢特任助教は、「初めは12Cによる吸収がないと仮定して電波強度からデブリ円盤のガス密度などを計算しようとしていたのですが、どうしても観測結果と合致しませんでした。電波を吸収するほど12Cが大量に存在しているというのは、全く予想外でした」とその驚きを述べています。計算の結果、くじら座49番星のデブリ円盤に含まれる炭素原子ガスは、これまで考えられていたよりも10倍以上存在することが明らかになりました。このガス量は、より若い星のまわりで盛んに惑星形成が進んでいる段階の原始惑星系円盤のガス量に匹敵するものです。

このように大量の原子ガスは、どのようにしてもたらされたのでしょうか?実は、今回の観測結果で、問題がより複雑になりました。「残存説」だと考えると、若い原始惑星系円盤から十分に進化したデブリ円盤でも長時間散逸せずにガスが残っていることになり、これを実現するシナリオはまだ提唱されていません。また「供給説」だとしても、デブリ円盤に含まれる塵からこれほど大量のガスを供給できるメカニズムは知られていません。いずれにせよ、原始惑星系円盤内で惑星が形成されるとガス成分はすぐに散逸してしまう、という従来の理論モデルの描像を大きく覆す結果となりました。ガスが長期にわたって存在できるのであれば、木星のような巨大惑星が作られやすい環境が持続する可能性があり、惑星系形成過程全体の理論研究にも、大きな一石を投じるものです。

論文・研究チーム

この研究は、

A. E. Higuchi et al. “First Subarcsecond Submillimeter-wave [C I] Image of 49 Ceti with ALMA” として、天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル」に、

A. E. Higuchi et al. “First Detection of Submillimeter-wave [13C I] 3P1─3P0 Emission in a Gaseous Debris Disk of 49 Ceti with ALMA”として、天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に掲載されました。

この研究を行った研究チームのメンバーは、以下の通りです。

樋口あや(国立天文台)、大屋瑶子(東京大学)、西合一矢(国立天文台)、小林浩(名古屋大学)、岩崎一成(国立天文台)、百瀬宗武(茨城大学)、スン カンロウ(茨城大学)、坂井南美(理化学研究所)、國友正信(久留米大学)、石原大助(宇宙航空研究開発機構)、山本智(東京大学)

この研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(17H01103, 18H05441, 18H05222, 18K03713, 19H05090, 19H05069, 19K14753)の支援を受けて実施したものです。

| 1 | アステ望遠鏡は、国立天文台がアルマ望遠鏡建設地近くに設置した口径10mの電波望遠鏡です。南半球では初めての口径10mクラスの本格的なサブミリ波望遠鏡として2004年に科学観測を開始し、アルマ望遠鏡での観測につながる本格的なサブミリ波天文学を推進するとともに、それを支える観測装置や観測手法の開発を実証することを目的としています。 |

|---|