星は分子雲のガスが重力で集まることによって誕生します。その際、落下するガスは角運動量を保持しつつ回転しながら星に落ち込むため、星の周りには原始惑星系円盤と呼ばれる回転円盤が形成されます。この回転する円盤の中で塵やガスが集まり、最終的に惑星が生まれていくと考えられています。ただ、星が形成されるにあたって全てのガスが星に落ちるわけではなく、多くはジェットやアウトフローとして放出され、再び周囲の星形成環境へ戻っていくことが知られています。

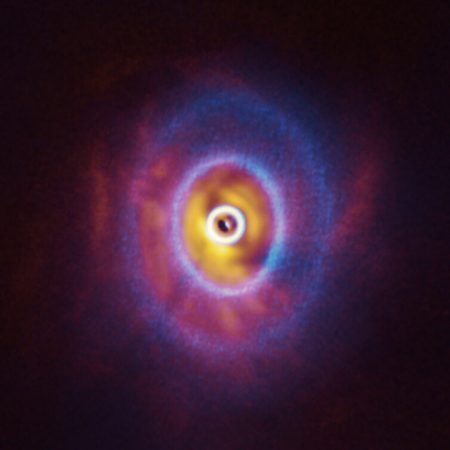

今回、研究グループは若い恒星であるWSB 52のアルマ望遠鏡の観測データを再解析しました。WSB 52は原始惑星系円盤が存在することが過去の研究で知られていましたが、今回の研究でその円盤の付近に爆発的に膨張するバブル構造があることを新たに発見しました (図1)。共著者の折原龍太氏(東京大学、前茨城大学博士課程在籍)さんは「アルマ望遠鏡の高性能な分光観測によって、膨張するバブルをちょうどCTスキャンをして調べたかのようにその断面が明らかになりました。」と語ります。

さらに詳細解析の結果、この膨張バブルが恒星付近に衝撃波面を作り(図1右)、衝突の結果として円盤が歪み(図2左)、さらには円盤の一部のガスが吹き飛ばされている様子が捉えられました (図2右)。類似の膨張バブルは可視光や近赤外観測で他の若い星周辺にも報告されていましたが、いずれも今回観測されたようなバブルと円盤との衝突には至っておらず、また理論的にも予想されていませんでした。

研究チームはさらに円盤とバブルの空間的関係を解析し、バブル中心が円盤の回転軸上に位置することを明らかにしました。そしてこの配置とバブルの形状・エネルギーを総合すると、数百年前にWSB 52から放出された高速度ジェットが冷たい物質と衝突・圧縮し、圧力上昇により生じた爆発で膨張バブルが形成されたと結論づけました。また、バブルの中心が恒星から遠ざかるような運動を示したことから、爆発は中心星のより近傍で起こったと考えられます。よって、形成直後のバブルによる衝突の影響は現在よりもはるかに強大であり、我々が現在目にしている円盤はその影響を受け続けてきた結果と考えられます。

従来、恒星ジェットは主に物質やエネルギーを周辺環境へ間接的に供給する役割が注目されてきましたが、本研究により、恒星ジェットがバブルを介して原始惑星系円盤そのものに直接的な衝撃を与えうることが実証されました。共著者の百瀬宗武氏(茨城大学、2025年7月から国立天文台とクロスアポイントメント)は「恒星ジェットは若い恒星に見られる普遍的な現象ですが、今回の研究を通して従来考えられていなかった役割が見出されたと言えるでしょう」と語ります。もし今回のような爆発的膨張バブルが若い星で普遍的に発生しているならば、太陽系を含む多くの惑星系形成過程に大きな影響を及ぼしてきた可能性があります。今後の研究で、更に爆発現象の頻度、そして円盤への影響を詳しく調べていく必要があります。

本研究をリードした逢澤正嵩氏(茨城大学)は「公開データを再解析している最中、偶然にも今回の現象を発見しました。SFなどでビームを打って物を破壊した時に、爆発してその破片等が飛び散って自身の方に跳ね返ってくるという場面があるかと思いますが、似たようなことが実際の天体現象でより荒々しく起きています。今回の発見を通して、改めて自然は人間が考えているよりはるかに複雑であることを実感しました。今後の研究で、星・惑星系形成への影響を更に調べていければと思います」と語ります。

この研究成果は Masataka Aizawa et al. “Discovery of Jet-Bubble-Disk Interaction: Jet Feedback on a Protoplanetary Disk via an Expanding Bubble in WSB 52”として、The Astrophysical Journalに2025年8月4日付けで掲載されました。

アルマ望遠鏡について:

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。

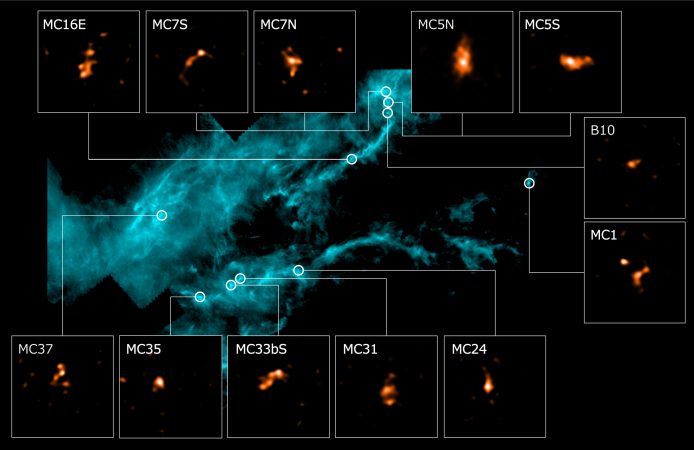

図1. (左)WSB 52の12CO輝線画像。様々な波長における放射を示している。破線は膨張バブルによるモデルを表し、赤い星はWSB 52の位置を表す。パネル0には連続波による原始惑星系円盤の観測画像の拡大図が示してある。パネル7,8では分子雲内の前景による影響が強く見られる。(右) 今回発見された現象の断面の概念図。左図番号に対応する膨張バブル(赤)の高さを右図に示している。Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Aizawa et al.

図2. (左)WSB 52の原始惑星系円盤からの12CO輝線放射。円盤の歪みはバブルとの衝突によって生じたと考えられる。(右)円盤における恒星重力からの脱出速度を超える高速度成分。円盤からのガスの流れを表していると考えられる。Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Aizawa et al.

【動画】

若い星からのジェットが、分子雲ガスと衝突してバブルを生み出し、バブルが作った衝撃波が原始惑星系円盤の形をゆがめていく一連の過程を動画にしたもの。Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Aizawa et al.