2025.04.30

exoALMAが拓く、惑星形成の新たな視界 : 惑星探しを超えて、 形成円盤の物理機構に迫る

大規模観測プログラム「exoALMA」の成果に着想を得て描かれた惑星系誕生現場の想像図。exoALMAでは、惑星系の形成プロセスを明らかにするため、若い星を取り巻くガスの運動を詳細にマッピング。塵の円盤に見られる溝やリング、惑星の重力によって生じるガスの渦巻き運動、さらには惑星の存在を示唆する円盤内の物理的な変化など、生まれたての惑星の兆候も捉えられている。Credit NSF/AUI/NSF NRAO/S.Dagnello

「私たちの新しいアプローチは、例えるなら老眼鏡から高性能の双眼鏡に持ち替えるようなものです。惑星系の誕生現場に隠れていた、これまで誰も目にしていなかった微細な世界が浮き彫りになっています。」と、exoALMAプログラムの代表者であるリチャード・ティーグ氏(米国・マサチューセッツ工科大学)は語ります。「惑星が形成されつつある円盤が大きく乱され、非常にダイナミックであることを示す証拠を私たちは捉えました。これは、生まれつつある惑星が、自らを育む円盤に影響を及ぼしていることを強く示唆しています。」

惑星系がどのように形成されるのかを解き明かすため、チームは原始惑星系円盤を持つ15個の若い天体を対象に、円盤中のガスの運動を詳細に調べました。一部の天体では、塵の円盤にできた溝やリング、惑星の重力によって生じたガスの渦巻き運動、そして惑星の存在を示唆する円盤内の物理的な変化など、若い惑星の手がかりを捉えることにも挑んでいます。

従来の惑星探しは、若い惑星からの光を直接捉えようとする方法で行われてきましたが、exoALMAでは、惑星が周囲に及ぼす影響に着目しています。この方法によって、これまでよりもはるかに若い惑星を見つけられる可能性が出てきました。「それはまるで、池の中の魚を直接見るのではなく、水面に広がる波紋を手がかりに魚の存在を探るようなものです。」と、共同代表のクリストフ・ピント氏(フランス・グルノーブル惑星学・天体物理学研究所、オーストラリア・モナシュ大学)は述べています。

チームは、高精度な画像を得るうえで直面した、データ処理の技術的課題についても言及しています。「異なる時期に取得された観測を精密に整列させ、ノイズや歪みを除去するために工夫を重ねました」と、データ処理に関する論文を主導したライアン・ルーミス氏は説明します。「微細な情報を引き出すためには、データを丁寧に統合し、慎重に整える必要がありました。」

このように観測・解析手法の最適化を進めたexoALMAは、惑星系形成プロセスの解明に向けて、特に次のような点で進展をもたらします。

・高い解像度・高い感度: 典型的に14天文単位(100ミリ秒角)の高い解像度と26メートル毎秒の高い速度分解能でガス放射を観測して います。惑星形成に関わる微細な構造と運動を検出することが可能になっています。

・複数の分子トレーサー:12CO、13CO、CS分子の放射を同時に観測することで、円盤内の異なる高さや物理条件を立体的に探ることができます。

・データ処理・画像化手法の改善:丁寧で高精度の処理により、信頼性の高い画像が得られ、円盤内の構造の検出精度が向上しています。

・数値・解析手法の開発と検証:新たな数値的・解析的手法の洗練とベンチマークの実施により、観測データからの情報抽出の精度が高まり、またシミュレーションを通じた物理的予測の検証も可能になっています。

これらの手法と卓越したデータを活かして、exoALMAチームは惑星系形成円盤の密度、温度、速度構造をかつてない精度でマッピングすることに成功しました。「この大規模観測プログラムによって、多数の円盤にわたる三次元構造の体系的研究が可能となり、惑星形成環境の物理的特性に関する重要な知見が得られました」と、ミリアム・ベニスティ氏(exoALMA共同代表、ドイツ・マックスプランク天文学研究所)は述べます。「もう一つ強調したいのは、発表された17編の論文のうち12編が若手研究者によって執筆されたことです」と、深川美里氏(同じく共同代表、日本・国立天文台)も付け加えます。

その一つの論文を主導したのが、総合研究大学院大学の博士課程に在籍する吉田有宏氏です。「これまでにないほど高品質なexoALMAのデータを用いることで、惑星を形づくるガスの分布を高い精度で明らかにすることができました」と吉田氏は述べています。

exoALMAプログラム初期成果のうち、惑星系の誕生に関してこれまで明らかになっていなかった問いに光を当てた、特に注目すべき点は以下のとおりです。

・原始惑星系円盤が非常に動的で、ガスにおいても塵に匹敵するほど複雑な構造を持つことが、観測によって明確に示されました。

・円盤の回転速度プロファイルの抽出(精度は10メートル毎秒程度)により、ケプラー回転からの微細なずれが捉えられ、円盤内の局所的な圧力変化が大きな塵をリング状に集積させる駆動力となっていることが示唆されました。

・銀河の回転曲線から暗黒物質の質量を推定するのと同様に、円盤そのものの重力の影響を用いて、惑星の材料となるガスの質量を新たな方法で推定しました。

・伴星や惑星との力学的相互作用、複雑な不安定性の兆候を捉えることで、太陽系に似たシステムの初期形成段階における物理機構を明らかにしました。

「ガスと塵を同時に解析することで、原始惑星系円盤の中で実際に働いている物理プロセスが浮かび上がり、それが観測で頻繁に検出される構造の起源である可能性が見えてきました」と、ステファノ・ファッチーニ氏(exoALMA共同代表、ミラノ大学)は述べています。

今後、exoALMAプログラムは、惑星とその誕生環境との相互作用に対する理解を飛躍的に深めるとともに、円盤に見られる複雑な二次元的運動パターンから浮かび上がった、強く非対称な天体の性質を明らかにするという困難な課題にも挑むと期待されています。初期成果はアストロフィジカル・ジャーナル・レターズに発表されており、すべての観測データと画像は今後一般に公開され、さらなる科学的発見に資することが期待されています。

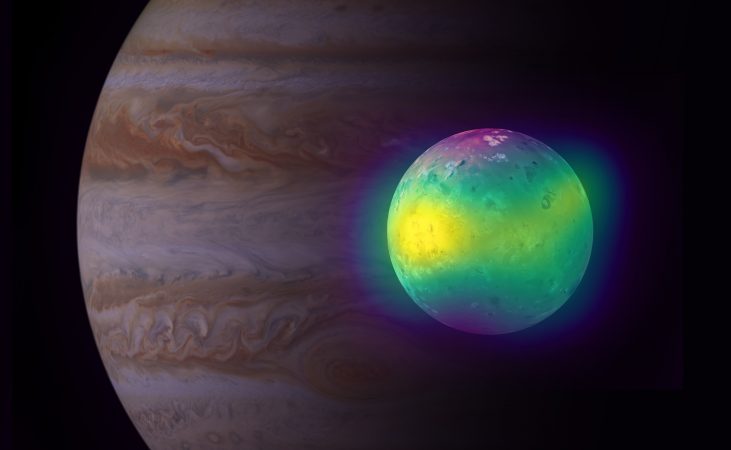

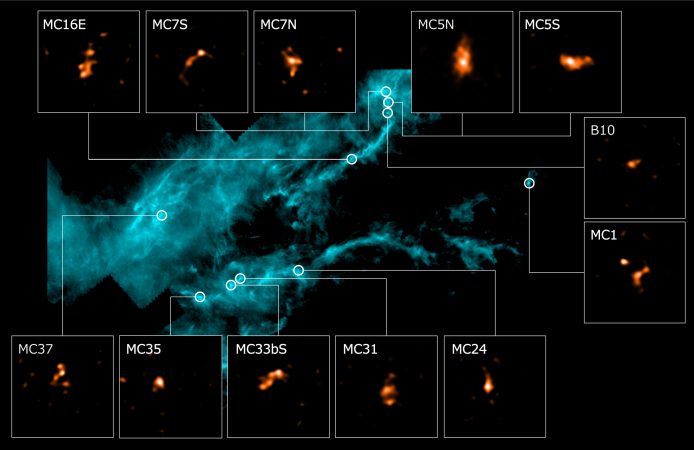

15個の原始惑星系円盤における12COガス放射の高感度観測画像。溝やリング、渦巻き構造など、多様で驚くべき構造が見られることが明らかになった。Credit: Richard Teague and the exoALMA Collaboration.

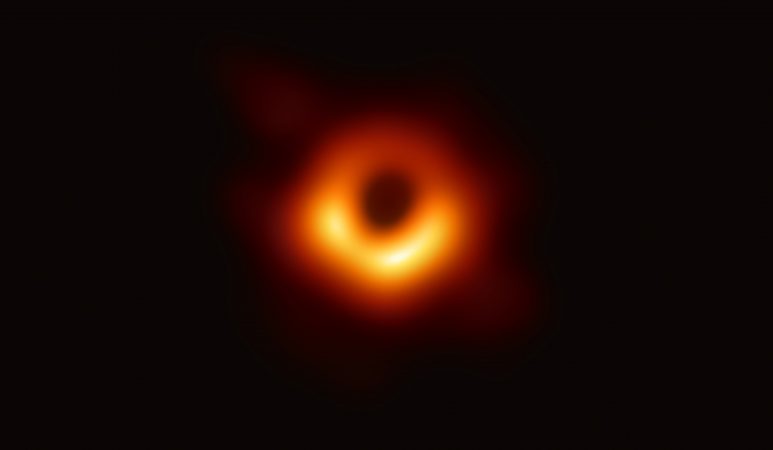

若い天体HD 135344Bの原始惑星系円盤が見せる4つの顔。左から順番に、この原始惑星系円盤における12CO、13CO、CS分子からの放射、および固体の塵からの放射は、いずれも渦のような構造を示唆する複雑な形態を示している。Credit: Richard Teague and the exoALMA Collaboration.

研究チーム

Richard Teague (MIT), Myriam Benisty (MPIA, Université Côte d’Azur), Stefano Facchini (Università degli Studi di Milano), Misato Fukagawa (NAOJ), Christophe Pinte (Université Grenoble Alpes, Monash University)

Sean M. Andrews (CfA), Jaehan Bae (University of Florida), Marcelo Barraza-Alfaro (MIT), Gianni Cataldi (NAOJ), Nicolás Cuello (Université Grenoble Alpes), Pietro Curone (Università degli Studi di Milano, Universidad de Chile), Ian Czekala (University of St. Andrews), Daniele Fasano (Université Côte d’Azur, MPIA), Mario Flock (MPIA), Maria Galloway-Sprietsma (University of Florida), Charles H. Gardner (Rice University, Los Alamos National Laboratory), Himanshi Garg (Monash University), Cassandra Hall (The University of Georgia), Iain Hammond (Monash University), Thomas Hilder (Monash University), Jane Huang (Columbia University), John D. Ilee (University of Leeds), Andrea Isella (Rice University), Andrés F. Izquierdo (University of Florida, Leiden University, ESO), Kazuhiro Kanagawa (Ibaraki University), Geoffroy Lesur (Université Grenoble Alpes), Giuseppe Lodato (Università degli Studi di Milano), Cristiano Longarini (University of Cambridge, Università degli Studi di Milano), Ryan A. Loomis (NRAO), Frédéric Masset (Universidad Nacional Autónoma de México), Francois Menard (Université Grenoble Alpes), Ryuta Orihara (Ibaraki University), Daniel J. Price (Monash University), Giovanni Rosotti (Università degli Studi di Milano), Jochen Stadler (Université Côte d’Azur, MPIA), Leonardo Testi (Università di Bologna, INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri), Hsi-Wei Yen (Academia Sinica Institute of Astronomy & Astrophysics), Gaylor Wafflard-Fernandez (Université Grenoble Alpes), David J. Wilner (CfA), Andrew J. Winter (Université Côte d’Azur, MPIA), Lisa Wölfer (MIT), Tomohiro C. Yoshida (NAOJ, The Graduate University for Advanced Studies) and Brianna Zawadzki (Wesleyan University, The Pennsylvania State University)

謝辞

アルマ望遠鏡について

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。