2025.05.22

嵐を呼ぶ太古の巨大棒渦巻銀河

今から100億年以上前の初期の宇宙には、私たちの天の川銀河の100倍以上の効率で爆発的に星を作っているモンスター銀河が多く存在していました。現在の宇宙にも同様な規模の星形成を行っている銀河が稀にいますが、そのほとんどは衝突や合体の途中の銀河であることが知られています。そのため、モンスター銀河も銀河の衝突、合体によって大量のガスが中心に流れ込むことで爆発的な星形成を起こし、そのガスを使い果たした後には巨大な楕円銀河になるだろうと考えられてきました。

モンスター銀河は遠方にある上に、活発な星形成から作られた大量の塵に覆われており、目に見える光で観測することが難しいため、銀河本体がどのような姿をしているのか、また、その爆発的な星形成を引き起こすメカニズム(物理的な過程)も良くわかっていませんでした。しかし、近年のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による赤外撮像観測により塵の中に埋もれた銀河の形も見えるようになり、実は立派な円盤構造を持つモンスター銀河が多数存在していることがわかってきました。一見普通の円盤銀河なのに、なぜモンスター銀河は爆発的星形成を起こしているのか、新たな謎が浮かび上がってきました。

研究チームは、111億年前の宇宙で見つかった棒渦巻構造を持つモンスター銀河に着目しました。このJ0107aと呼ばれる銀河は赤方偏移2.467にあり、10年前の近傍合体銀河VV114の観測でその隣に偶然見つかりました。2023年にVV114のJWSTの赤外線データが公開され、J0107aは天の川銀河の10倍以上の質量と約300倍の星形成率という、モンスター銀河の中でも特に巨大で星形成の激しい銀河であることがわかりました。さらに驚くことに、J0107aはこの時代の銀河としては最大級の綺麗な棒渦巻構造を持っており、モンスター銀河として今まで見たことのないくらい現在の銀河とそっくりの形をしていました。そしてJ0107aにおける爆発的星形成の原因を調べるためには、ガスの運動情報がさらに必要ですが、塵に埋もれた銀河に対する分光観測は、JWSTを持ってしても非常に困難でした。

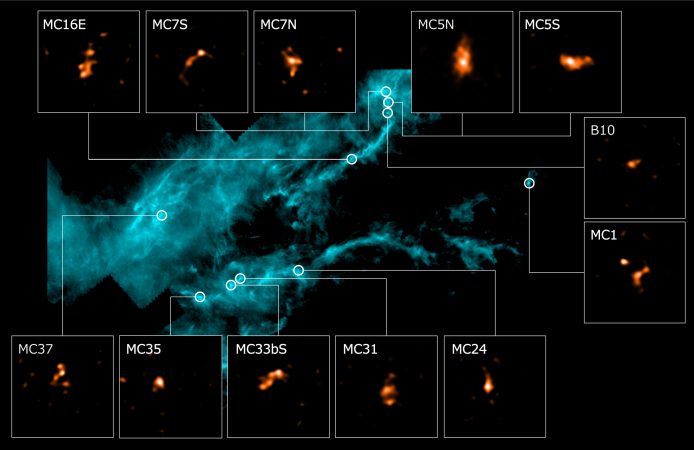

そこで、研究チームはアルマ望遠鏡を使って、一酸化炭素と中性炭素原子の輝線の観測を行いました。その結果、J0107aの棒構造はその姿だけでなく、付随するガスの分布と運動も天の川銀河を含む現在の棒渦巻銀河とよく似ていることがわかりました。一方で、現在の銀河の棒構造ではガスの全質量に占める割合が10%以下であるのに対し、J0107aの棒構造におけるガスの割合は50%程度ととても高いこともわかりました。J0107aの中では、現在の銀河とは桁違いに質量が大きい星とガスからなる棒構造が円盤をグルグルとかき回すことで、銀河の中心から半径2万光年の範囲(天の川銀河の中心から太陽系までと同じ程度の範囲)で吹き荒れる秒速数百キロメートルのガスの流れを作り出し、さらにその一部のガスが銀河の中心に落ちて、猛烈な星形成を引き起こしていました。そしてこのような棒構造を持つモンスター銀河は、これまでの銀河形成の理論研究でも予言されてきませんでした。

初期宇宙において、棒構造からのガス供給による爆発的星形成の直接観測に成功したのは今回が初めてです。従来のモンスター銀河の形成進化シナリオでは、衝突合体や円盤の重力不安定性によって激しい星形成が起こり、その後、数億年の内に楕円銀河に変わっていくと考えられてきました。一方、J0107aは宇宙誕生後26億年という初期の時代に数億年をかけて、中身がモンスターのまま、現代の棒渦巻銀河と同じ姿へと成長したと考えられます。今回の観測で得た詳細なガス分布と運動の情報は、モンスター銀河の起源だけでなく、宇宙初期における棒構造の形成過程を見ていると考えられるため、より普遍的な銀河の棒構造の形成進化の研究にも重要な手がかりを与えてくれます。

研究をリードしたファン・ショウ氏は「巨大銀河の成長に必要な多量のガスは、銀河合体や宇宙網(コズミックウェブ)から流れ込んで供給されます。J0107aには合体の兆候が見られない一方、周りに大きなガス円盤が検出されています。このガス円盤の直径は星で見える銀河本体の2倍の約12万光年に及び、運動も銀河本体とほぼ沿っていることから、おそらく宇宙網から渦を巻きながら降着してきた大量ガスでできたと推測しています(注釈)」。このように、宇宙スーケルのガスの流れの中で円盤銀河が誕生して、そして銀河内部の進化で棒構造が出現し、銀河スケールの激しい風と爆発的星形成を引き起こすというモンスター銀河に対する新しい描像が考えられます。我々は、この描像を詳細に確認するためのアルマ望遠鏡観測による観測研究を継続する予定です。」と語ります。

(注釈) : これらのガスの流れは、理論的に予想されており、”冷たい流れ”(cold streams)と呼ばれている。

<論文情報>

この研究成果は Shuo Huang et al. “Large gas inflow driven by a matured galactic bar in the early Universe”として、英国学術雑誌Nature(ネイチャー)に2025年5月21日付けで掲載されました(10.1038/s41586-025-08914-2)。

<助成金情報>

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(JP22H04939, JP23K20035, JP24H00004)、および、アルマ共同科学研究事業(2024-26A)の支援を受けて行われました。

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。

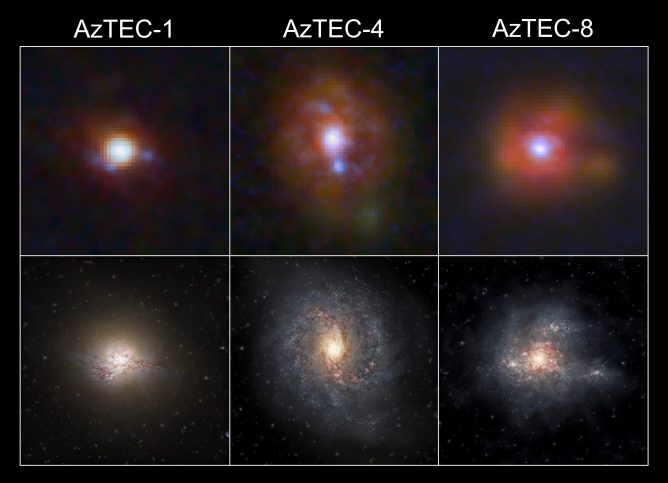

左:ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)によるVV114の近赤外線画像とその背景にある「J0107a」銀河。(credit:NASA)右:JWSTによる星の分布とアルマ望遠鏡によるガス分布の比較。(credit:NASA, ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), Huang et al.)

左:ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の観測による近赤外線画像。画面下の2つは近距離にある天体。(credit: NASA)右:アルマ望遠鏡によって観測されたガス分布。回転する棒状構造の先端部に存在する大量のガスが、中心に向かって落ち込んでいる。(credit: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), Huang et al.)