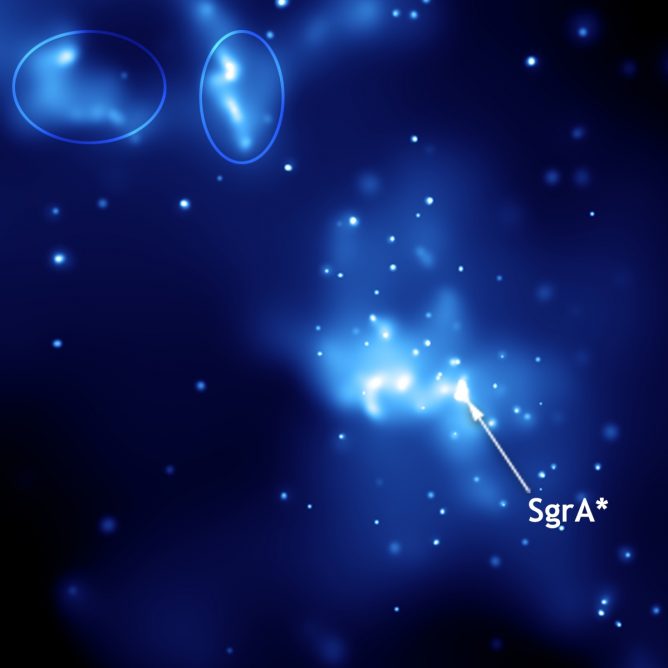

「ブラックホールの姿を見たい。」これは、多くの天文学者が長年にわたって願ってきたことでした。いま、アルマ望遠鏡をはじめとする世界中の電波望遠鏡が協力して地球サイズの電波望遠鏡を構成し、天の川銀河の中心にある超巨大ブラックホール「いて座A*(エースター)」の影をとらえようとする取り組みが進んでいます。多くの研究者と最先端技術がこの挑戦のために結集していますが、ブラックホールの姿を描き出すことは簡単なことではありません。普通のカメラで写真を撮るように簡単に画像が出てくるわけではないのです。

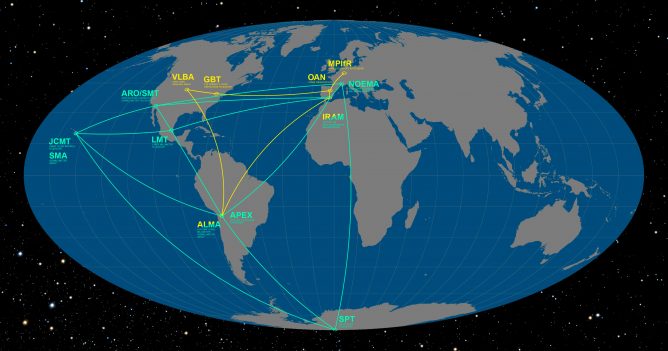

太陽の400万倍の質量を持つとされるいて座A*も、26,000光年離れた地球から見るとごく小さな点にしか見えません。その姿を描き出すには、驚異的な解像度が必要です。第6回でご紹介した通り、各地に散らばるたくさんのアンテナで目標天体を一斉に観測し、そのデータを合成することで巨大な仮想電波望遠鏡を実現する技術、「超長基線電波干渉法(VLBI)」が、その鍵を握っています。

望遠鏡の解像度は、望遠鏡の大きさ ―VLBIの場合は、アンテナの展開範囲― と観測する電波の波長から計算できます。しかし実際に観測を行う場合、単純な理論計算通りの性能を出すことは、一筋縄ではできません。さまざまなノイズや誤差がつきまとうのです。

VLBIでは各アンテナにきわめて精密な原子時計を設置し、アンテナに宇宙から届く電波の信号と時刻情報を同時に記録します。データを持ち寄った後はこの時刻情報を頼りに、各アンテナに届いた電波の到着時刻を合わせながらデータを合成します。

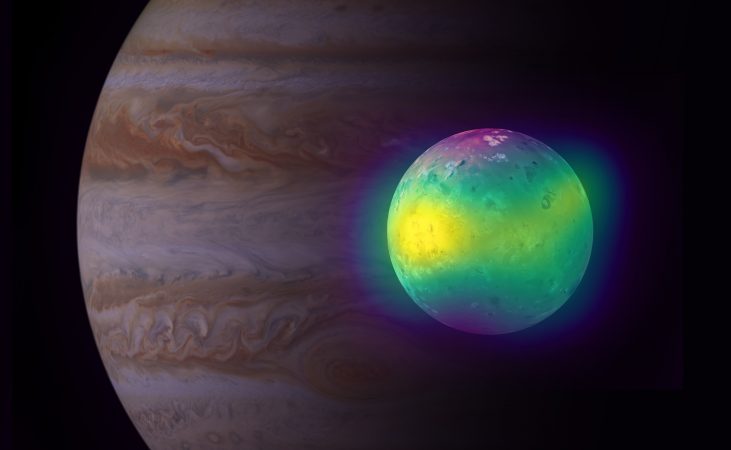

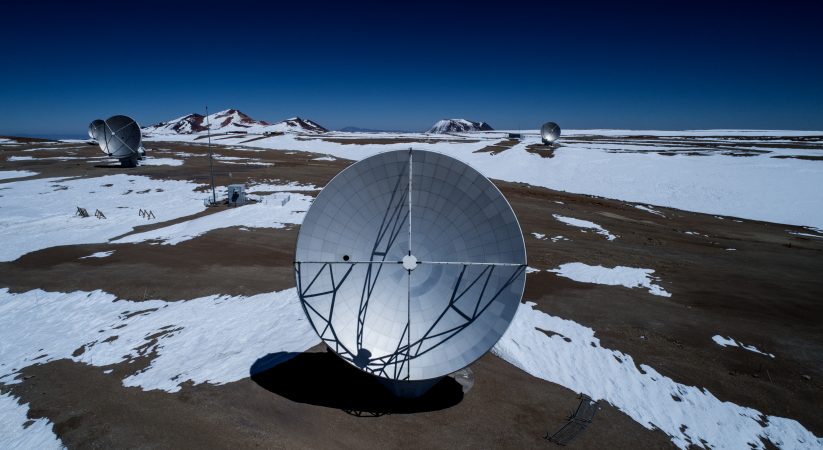

この時、地球の大気が邪魔をします。大気を電波が通り過ぎるとき、電波の一部は大気に含まれる水蒸気をはじめとするいろいろな分子に吸収されてしまいます。この影響は波長の短い電波ほど顕著に現れます。短い波長の電波を観測する望遠鏡は、この影響をできるだけ軽減するため、標高が高く乾燥した場所に建設されています。それでも、その影響がまったくゼロになるわけではありません。

アルマ望遠鏡は、チリの標高5000mの砂漠(チャナントール高原)に建設されました。これも、水蒸気の影響をできるだけ軽減するためです。

Credit: A. Marinkovic/X-Cam/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

VLBIにとってもっと厄介なのは、水蒸気を含む大気を電波が通過する時、電波の進行方向がわずかに屈折することです。電波が屈折すると各アンテナに電波が届く時間もずれてしまうため、時刻信号を基準にして行うデータの合成が難しくなります。各アンテナの間が何千kmも離れているVLBIの場合、それぞれのアンテナの上空の水蒸気量はもちろんばらばらですし、観測中に大きく変動もします。可視光望遠鏡でも、大気のゆらぎによって星の像がゆらゆら揺れて解像度が低下してしまう現象が起きますが、それと同じことが電波観測でも起きてしまうのです。

「VLBI観測でこの影響を取り除く方法はあまりありません。もし観測対象の近くにコンパクトで電波の強い天体があれば、その電波を参照することで、水蒸気による電波の屈折の影響の大部分を取り除くことができます。しかし、いて座A*のすぐそばで参照天体にできるような電波源は見つかっていません。もしあったとしても、対象天体と参照天体を同時に観測できる望遠鏡であること、あるいは対象天体と参照天体を素早く交互に観測するための高速駆動が可能な望遠鏡であることが必要条件です。残念ながら、EHT/GMVAに参加するアンテナの全てがこうした機能を持っているわけではありません。ALMAと同様に水蒸気量を測ることができる装置を各アンテナに搭載して水蒸気の影響を取り除く方法もありますが、現状ではALMAのみにしか搭載されていません。」と、台湾中央研究院天文及天文物理研究所の松下聡樹氏は語っています。

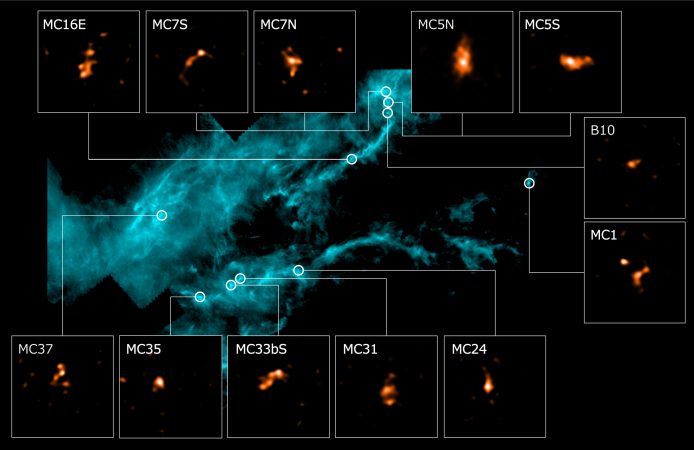

ブラックホールの姿を描き出すときにもうひとつ大きな障害になるのは、「高画質」を実現することが難しいことです。VLBIでは、何千kmも離れたところにあるアンテナで得たデータを合成することで、数千kmの直径を持つ電波望遠鏡と同等の解像度を得ることができますが、アンテナの間に広がる広い空間では電波をキャッチすることができません。いわば「歯抜け」のデータから画像を合成することになるため、天体の姿を忠実に再現するのが難しいのです。これはアルマ望遠鏡など他の電波干渉計でも同様ですが、アンテナ間隔が広いVLBIでは特に顕著な問題になります。

一般的なデジタルカメラなどを考えると、解像度が高いほど画質が高いと思ってしまうかもしれませんが、ここで説明している解像度と画質は別のものです。解像度は「どれくらいまで近づいた2点を見分けることができるか」という性能、画質は「実際の天体の構造をどれくらい忠実に描き出せるか」という性能です。たとえば、木の葉を思い浮かべてみてください。木の葉には筋模様がたくさん入っていますね。ここで、どれくらい細かい筋模様まで見えるかを示すのが解像度で、筋模様以外の葉の部分の広がりを把握する能力が画質です。人間の感覚では「細かい筋が見えるのに葉の形がわからない」という現象は不思議に感じられるかもしれませんが、VLBIのような歯抜けのデータではこんなことが起きてしまうのです。

望遠鏡の規模と感度・解像度の模式図。単一のアンテナを使った電波望遠鏡(単一鏡)、複数のアンテナを結合させる電波干渉計、その中でも地球サイズにアンテナを展開して観測するEHTを比較すると、口径・アンテナの間隔が大きくなればなるほど解像度は上がり、集光面積が大きくなるほど感度が向上します。EHTにアルマ望遠鏡が加わることで、解像度は変わりませんが、感度は大幅に向上します。

Credit: NRAO

画質を向上させるデータ処理手法については、電波干渉計そのものの歴史と同じくらい長い間研究が行われてきており、すでに定着して広く使われている手法から実験的な手法までさまざまなものがあります。今回ブラックホールの撮影に挑んでいるEHTやGMVAでも、観測が行われるずいぶん前から得られるデータをシミュレーションして、画像解析の手法の検討を進めてきています。

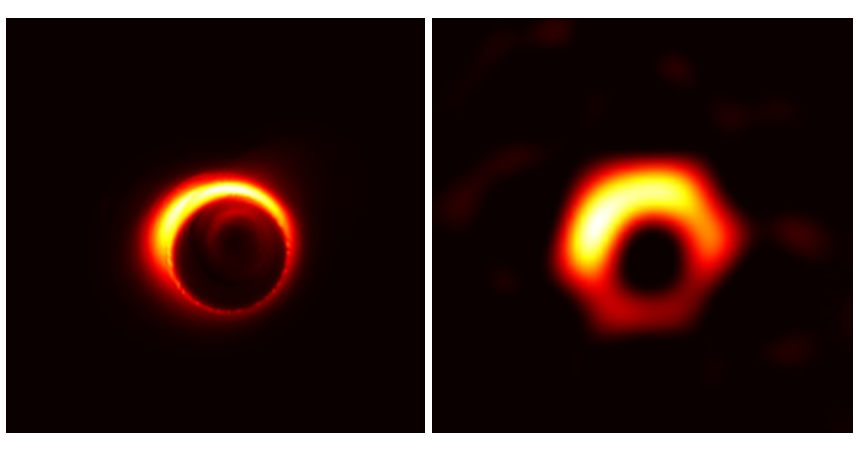

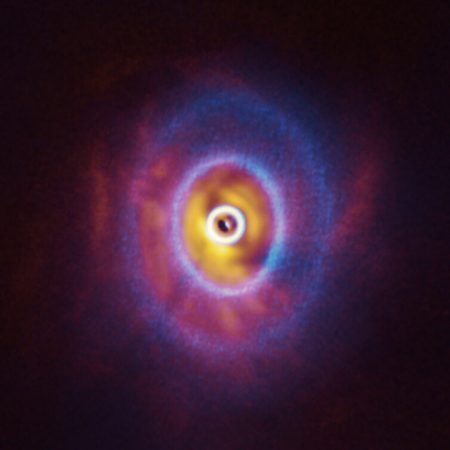

研究者がシミュレーションした、今回のEHT観測で得られると想定される楕円銀河M87の中心に位置する超巨大ブラックホールの画像。中心の黒い穴の部分がブラックホールの影に相当します。

Credit: Kazunori Akiyama (MIT Haystack Observatory)

EHTとGMVAの観測は、2017年4月に完了しました。現在は観測に参加した各アンテナからのデータを、相関器という特殊なデータ処理専用コンピュータのあるアメリカとドイツに送り、データ処理が行われようとしているところです。EHTに参加した南極点望遠鏡からのデータが届くのは今年の終わりごろになる見込みで、その後にデータの補正と合成処理を行い、さらにそこから画像化を目指します。初めてブラックホールの影が画像として描き出されるのは、もし可能だったとしても、まだ何か月も先のことになるかもしれません。ブラックホールの画像を心待ちにしているのは、ブラックホールを専門にする研究者もそうでない人も同じことでしょう。しかしこれは、天文学では珍しいことではありません。データの処理や解析は、注意深く行う必要がある時間のかかる作業だからです。

全8回でお送りしてきました連載特集記事『地球サイズの望遠鏡でブラックホール撮影に挑む』は、今回で最終回となります。EHT/GMVAのよい成果をお届けできるときまで、困難をひとつひとつ乗り越えていく研究者の奮闘に想いを寄せながら、じっくりお待ちください。