本チームは、国立天文台と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)の職員で構成され、アタカマ・コンパクト・アレイ(ACA)のトータルパワーアレイ観測に用いる新型分光計を、GPU(Graphics Processing Unit)技術を基盤として開発しました。新型コロナウイルスのパンデミック下においても粘り強く開発が進められ、2022年2月22日にファーストライトを達成。その後も性能試験や観測システムの整備が進められ、2023年10月に開始されたサイクル10から、共同利用観測への提供が始まりました。新型分光計は、従来よりも優れた線形性、ダイナミックレンジ、スペクトル感度を備えており、明るい天体を取り巻く淡いガスのスペクトル線も正確に測定できます。

開発チームは、装置の設計・製造・評価までを一貫して担い、観測装置の高性能化を実現しました。現在も装置は安定して稼働しており、2024年9月に終了したサイクル10では、トータルパワーアレイの観測時間が過去最長を記録しています。

新型分光計プロジェクトの代表であるKASIのジョンスー・キム氏は、次のように述べています。「開発チームとして国立天文台長賞を受賞できたことを大変光栄に思います。KASIと国立天文台が東アジア・アルマの枠組みで進めてきたこの開発は、10年にわたるプロジェクトであり、両機関の良好なパートナーシップを象徴する取り組みとなりました。世界的な新型コロナウイルス感染症の流行という前例のない困難に加え、膨大な文書作成や数多くのソフトウェア不具合といったさまざまな課題にも直面しましたが、チームの一人ひとりの献身的な取り組みによって、GPUを用いた分光計の導入と運用を無事成功させることができました。特に、困難な局面で最後まで支えになってくれた渡辺学さんには、心から感謝しています。彼の存在がなければ、このプロジェクトの成功はありませんでした。」

また、開発チームで国立天文台側のテクニカルリードを担当した渡辺学氏は、以下のように語っています。「 GPUを使って分光計を開発するアイディアを温めていたKASIと、アルマでのACA相関器開発の経験を有する国立天文台がお互いの強みを生かすことで、ACA分光計プロジェクトは2015年に始まりました。新型コロナウイルス感染症の終息も間もない2022年にチリのアルマ望遠鏡サイトに出張して、現地のエンジニアや天文学者と協力し、最初にスペクトルを取得できたときは、大変に感動しました。これも全てチームメンバー全員の献身的な努力とマネージャによる粘り強い支援のおかげだと感謝しています。すでに開発プロジェクトチームは、さらに高性能なGPU分光計の開発にも着手しています。これまでの経験を生かし、新しいGPU分光計プロジェクトも必ず成功すると確信しています。」

本受賞は、開発チームによる電波天文学への貢献が高く評価されたものです。今後も本装置を通じて、優れた科学成果が生み出されていくことが期待されます。

土居国立天文台長(中央)と受賞者。賞状を受け取った新型分光計プロジェクト代表であるKASIのジョンスー・キム氏は右から4人目、同プロジェクトにおける国立天文台側のテクニカルリードである渡辺学氏は右から3人目。左から3人目は、広報普及部門で受賞した天文情報センター広報普及員の小栗順子氏。

受賞対象となった分光計の開発実績を礎に、次世代分光計の開発に着手した国立天文台とKASIのメンバー。台長賞のプレートの前で撮影。

関連リンク

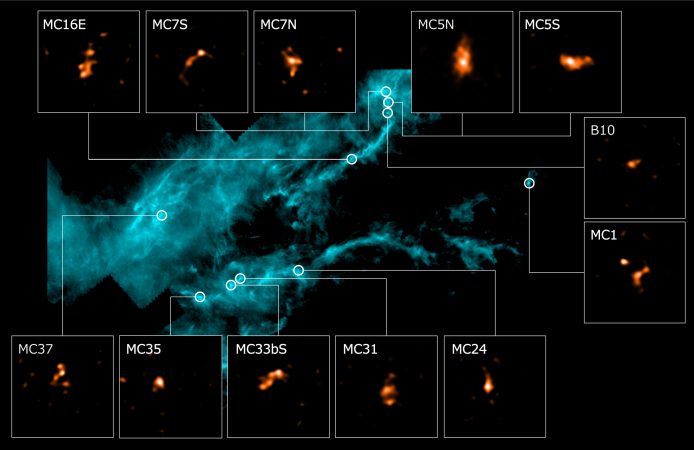

ACAトータルパワーアレイ新型分光計、ファーストライトを達成