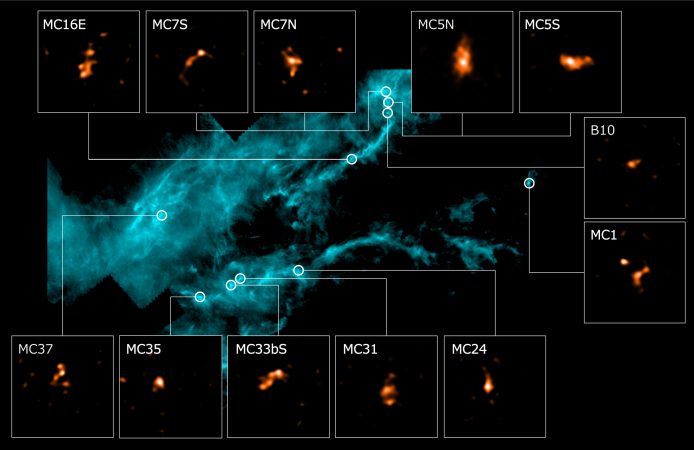

東京大学、国立天文台の三浦理絵らの研究チームは、さんかく座方向の渦巻銀河 M33 にある巨大な電離領域 NGC 604 で、星が数世代に渡って”段階的に”生まれている現場をとらえました。

研究チームは、国立天文台野辺山宇宙電波観測所のミリ波干渉計を用いてこの NGC 604 の観測を行い、中心部の星団からの距離が遠くなるほど星形成の活発さが減少していることを発見しました。銀河系外で、且つ一つの巨大な電離領域の中で、段階的に星が生まれるプロセスをこれほど詳細に明らかにしたのは、今回が初めてです。

今後はアルマ望遠鏡を用いて、より高い解像度・高い感度の観測を行い、巨大電離領域での星形成の描像をさらに明らかにしていきます。

NEW ARTICLES

2026 1.13

アルマプロジェクト受信機開発チームと共同研究開発を進めている大学院生が研究発表で表彰

アルマプロジェクト受信機開発チームと共同研究開発を進めている電気通信大学大学院生2名が、共同研究の成果を発表し、表彰を受…

2026 1.8

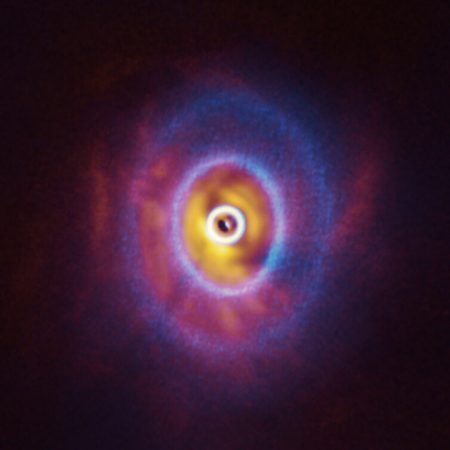

モンスター銀河が見せる二つの顔: 激しい星形成の異なる起源

初期宇宙にある3つの「モンスター銀河」をアルマ望遠鏡とジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で詳細に観測した国際研究チームは、そ…

2026 1.6

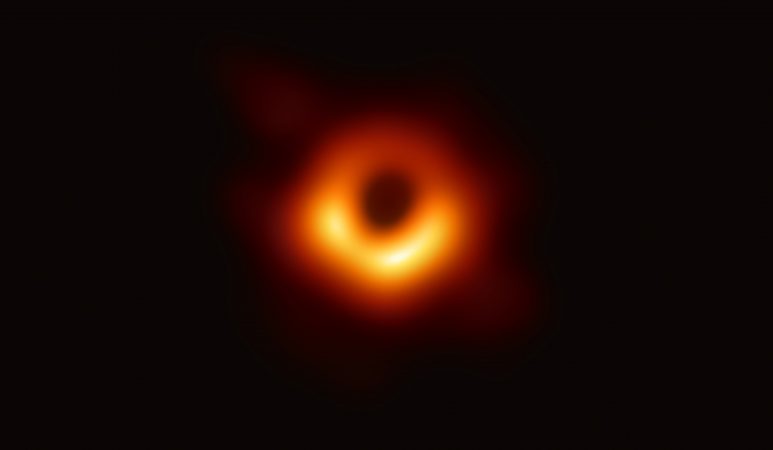

但木謙一さん、アルマ望遠鏡を用いた研究で伊藤科学振興会の研究助成に採択

北海学園大学の但木謙一教授が、研究題目「アルマ望遠鏡によるダストに覆われた超巨大ブラックホールの観測研究」で、第58回(2…