この研究成果は、2025年2月7日に東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU, WPI)他からプレスリリースされたものです。詳しくは、Kavli IPMUのプレスリリース(https://www.ipmu.jp/ja/20250207-darkmatter)をご覧ください。

Kavli IPMUの John Silverman (ジョン シルバーマン) 教授らの国際研究グループは、アルマ望遠鏡の観測データを用いた分析から、約130億光年離れた超大質量ブラックホールを含む2つの銀河のハローで、ダークマターが優勢であることを発見しました。宇宙がまだ非常に若い時代におけるダークマターと超大質量ブラックホールの関係や、銀河が今日までどのような進化をしてきたかに関して新たな洞察を与える成果です。

1970年代に天文学者の Vera Rubin (ヴェラ ルービン) 氏は、近傍の銀河を観測した結果、銀河の外縁部が予想より速い速度で回転していることに気づきました。銀河が星とガスだけで構成されている場合、銀河の運動はニュートン力学に従うと仮定すると、銀河外縁部の星やガスの運動速度は銀河中心付近のそれらの速度より遅くなるはずです。しかしながら、 Rubin 氏 の観測結果はその予想に反するもので、後に「平坦な回転曲線」と名付けられることになりました。これは、銀河を取り囲むように大量の見えない質量 (ダークマターハロー) が存在することで、銀河中心から遠く離れた場所の星やガスが高速で移動できていることを示すものであり、ダークマターがもつ重力作用が銀河において重要な役割を果たしていることを示す最初の発見と言えます。しかし、初期の宇宙におけるダークマターの存在や分布については、その重要性にも関わらず、これまで観測的に制限されたことがなく、依然として未知のままです。

今回、研究グループは、約130億光年離れた超大質量ブラックホールを内包する銀河のダークマターの存在量を調べました。Silverman 教授は今回の研究について「Vera Rubin 氏は、近傍の銀河の回転曲線からダークマターハローの存在に関する最初の証拠を示しました。我々は同じ手法を、今度は初期の宇宙で用いました」と語ります。

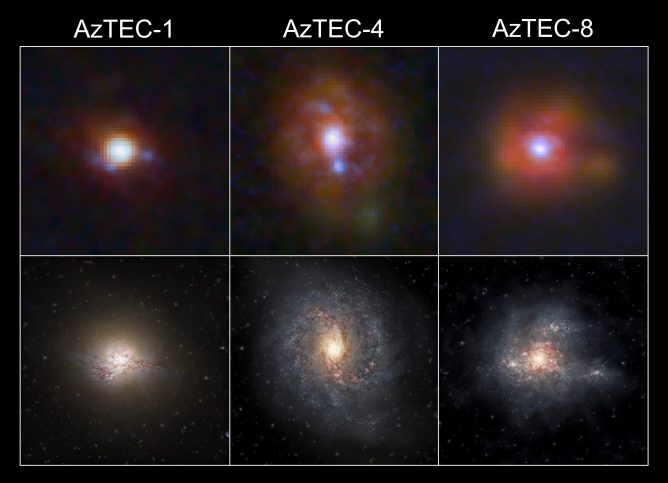

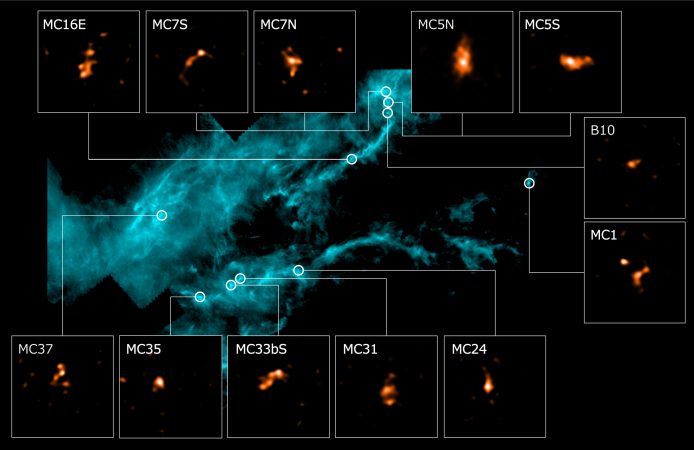

研究グループはアルマ望遠鏡が捉える電離炭素 (C+) の輝線のデータを用いることで、赤方偏移6の遠方にある2つの超大質量ブラックホールを持つクェーサー親銀河のガスの運動を調べました。銀河のガスの速度変化は青方偏移したガス(観測者に向かって移動)と赤方偏移したガス(観測者から遠ざかる)によって捉えることができます (図1)。

図1. 左: カラー画像と黒の等高線で示される P009-10 のハロースケールでの電離炭素 (C+) ガスの分布。クェーサー (大きな黒い十字) を中心とする銀河中心核のガス分布は、紫色の等高線で示す。右: -200 km/s (青、観測者に向かって移動) から +200 km/s (赤、観測者から遠ざかる) までの 電離炭素 (C+) 放射の速度場。巨大なダークマターハロー内で一貫した回転を示している。(Credit: Fei et al.)

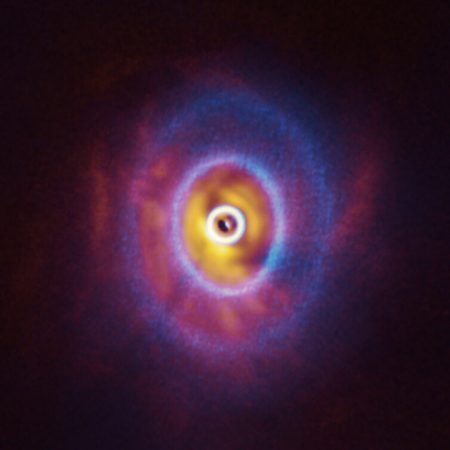

そして、それぞれの銀河の回転曲線の分析から、ダークマターが銀河を含むシステム全体の総質量の約60%を占めていることがわかりました。興味深いことに、近年別のグループの研究では、今回の研究よりも手前にある遠方宇宙における銀河の回転曲線は、銀河の外縁部で減少が見られることが報告されていました。これは、その銀河システムにおけるダークマターの割合が低いことを意味します。しかしながら今回、研究グループが取得したデータの分析では、超大質量ブラックホールを持つ遠方銀河の回転曲線も地球近傍の巨大な円盤銀河に似た「平坦な回転曲線」、すなわち外縁部でも星やガスが速い速度で移動しており、銀河のハローには多くのダークマターが必要であること示しています (図2)。本研究成果は、ダークマターと超大質量ブラックホールの複雑な関係性に新たな光を投げかけており、初期宇宙から現在に至る銀河の進化を理解する上で新たな洞察を与えています。

本研究成果は Fei et al. “Assessing the dark matter content of two quasar host galaxies at z∼6 through gas kinematics.” として、米国の天体物理学専門誌「アストロフィジカルジャーナルに掲載されました。

図2. 遠方銀河の回転曲線。本研究グループのデータ (赤線と青線) は、z~0付近の近傍の巨大円盤銀河 (灰色の破線) と類似しており、回転曲線は比較的平坦なままである (つまり外縁部でも高い)。これは、その高い速度を説明するためにはダークマターが優勢である必要を示す。赤方偏移 2-3 の他の銀河 (灰色のデータポイント) の結果は、銀河外縁部での回転曲線の減少を示している。これは、ダークマターの割合が低いことを意味する。(Credit: Fei et al.)

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。

参考リンク

初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢か(東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構の記事)

Researchers find dark matter dominating in early universe galaxies (北京大学カブリ天文天体物理研究所の記事)