リリース概要

理化学研究所(理研)坂井星・惑星形成研究室の坂井南美准主任研究員と、東京大学大学院理学系研究科の大屋瑶子大学院生、山本智教授らの国際共同研究チームは、アルマ望遠鏡(ALMA)を用いて「原始惑星系円盤」を観測し、エンベロープガスが円盤に降着する際に滞留・衝突し、衝撃波が発生することで、エンベロープガスが自ら角運動量(回転の勢いを表す量)の一部を円盤垂直方向に放出していることを見いだしました。

星と惑星系は、星と星との間に漂うガスや塵からなる分子雲が自己重力で収縮することで誕生します。その際、生まれたばかりの原始星の周りを回転しながら原始星方向へ落下するエンベロープガスが原始星からある半径に到達すると、原始星の重力よりも回転による遠心力が大きくなるため、エンベロープガスの角運動量の一部が外部に放出されなければ、原始惑星系円盤を形成できません。角運動量を放出するメカニズムの問題を「惑星系円盤誕生における角運動量問題」と呼び、惑星系円盤形成の研究における最大の謎といわれています。これまで、電磁流体力学計算によるコンピュータシミュレーションなどで理論的に研究されてきましたが、磁場の強さやガスの温度・密度構造、電離度などは、さまざまな仮定に基づくものでした。そのため実際に星が誕生する現場を詳しく観測することが求められていました。

今回、国際共同研究チームはアルマ望遠鏡を用いておうし座の太陽型原始星を観測し、原始星の周りで起こる円盤形成の様子を調べました。その結果、エンベロープガスに含まれる炭素鎖分子の一種「CCH分子」の分布により、円盤の端で原始星方向へ落下するエンベロープガスが滞留・衝突し、円盤と垂直方向に膨れ出していることを発見しました。これは、垂直方向へ流れ出したエンベロープガスが衝突による衝撃波で回転のエネルギーを消費するとともに、角運動量を放出する役割を担っていると考えられます。

本研究では、これまでほとんど観測されなかった円盤の”垂直方向の構造”に着目しその構造を明らかにしたことで、角運動量問題解決への糸口を見つけました。今後、同じような現象が他の円盤形成領域でも確認できれば、角運動量問題の全容解明へつながると期待できます。

研究の背景

星と惑星系は、星と星の間に漂うガス(主に水素分子)や塵からなる分子雲が自らの重力で収縮することにより誕生します。生まれたばかりの星(原始星)の周りには、たくさんのガスが存在し、原始星に向かって落下しています。それと同時に、原始星の周りでは惑星系のもととなるガス円盤(原始惑星系円盤)が成長していきます。エンベロープガスが元々持っていた角運動量(回転の勢いを表す量)のため、降り注ぐガスは原始星の周りに回転する円盤構造を形成します。これが「惑星系円盤」の起源です。

一方で、エンベロープガスが原始星からある半径に到達すると、中心にある原始星の重力よりも回転による遠心力が大きくなり、ガスが原始星から離れていきます。このため原始星が成長しつつ、周囲に安定して回転する原始惑星系円盤が形成されるには、角運動量の一部が何らかのメカニズムにより外部に放出される必要があります。原始星方向へ落下するエンベロープガスから角運動量を放出するメカニズムの問題は「惑星系円盤誕生における角運動量問題」と呼ばれ、惑星系円盤形成の研究における最大の謎といわれています。

これまで惑星系円盤形成については、電磁流体力学計算によるコンピュータシミュレーションなどで理論的に研究されてきました。しかし、それらは磁場の強さやガスの温度・密度構造、電離度など、さまざまな仮定に基づく計算でした。そのため、実際に星が誕生する現場で、どのように円盤が形成されているのかを詳しく観測することが求められていました。

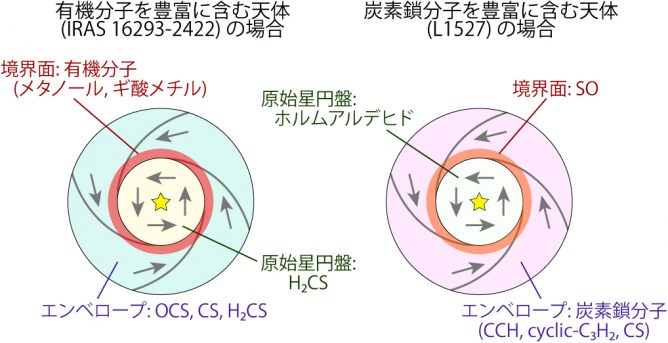

原始星方向へ落下するエンベロープガスにおいて、原始星からの重力と遠心力が釣り合う場所を「遠心力半径」、ガスが原始星に最大限近づける半径(円盤の端)を「遠心力バリア」と呼びます。2014年に坂井南美准主任研究員らは観測により、遠心力バリアでガスの化学組成が大きく変化していることを発見し、遠心力バリアの位置の同定に成功しました。

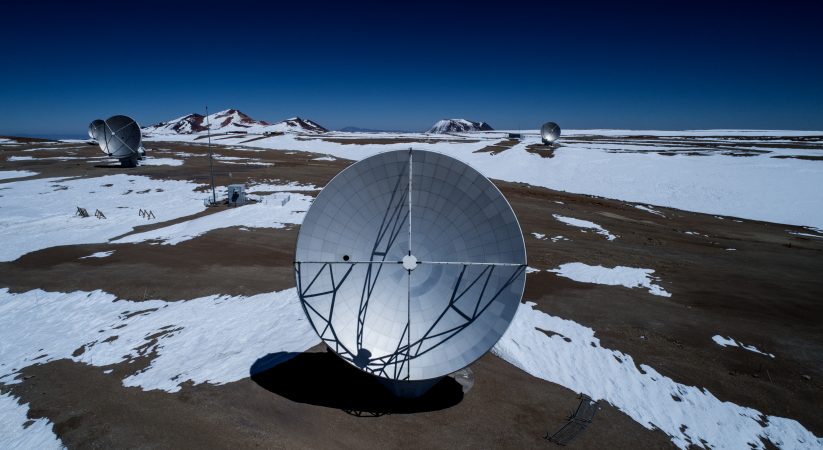

今回、国際共同研究チームは遠心力バリア付近の構造を明らかにするため、チリのアタカマ砂漠に建設された「アルマ望遠鏡(ALMA)」を用いた高空間分解能の電波観測を試みました。

研究手法と成果

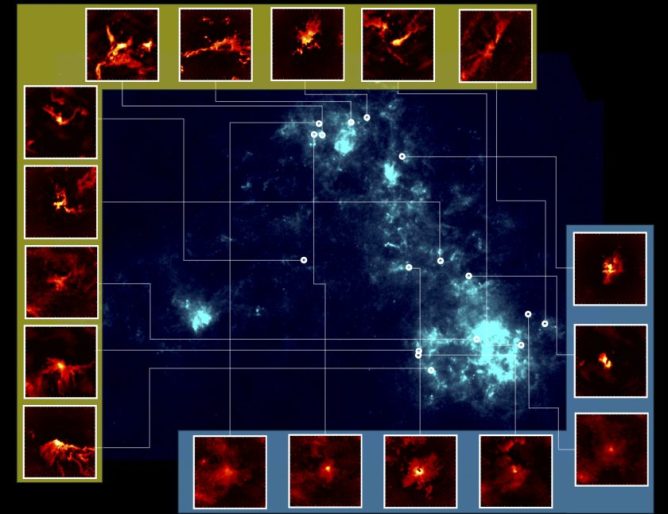

国際共同研究チームは、おうし座にあるL1527分子雲コアをアルマ望遠鏡を用いて、高空間分解能で観測しました。L1527分子雲コアは地球から450光年離れた位置にあり、中心には生まれたばかりの太陽型原始星があります。

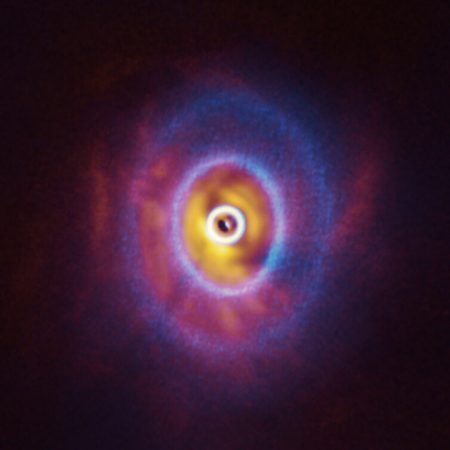

その原始星を中心として半径100 天文単位(au)の位置に原始惑星系円盤の端、すなわち遠心力バリアがあります。この天体のエンベロープガスには、炭素(C)が直線状に連なった炭素鎖分子と呼ばれる分子が豊富に含まれています。その炭素鎖分子の一種である「CCH分子」の分布を詳細に調べました。その結果、原始星の周りを回転しながら落下するガスが、円盤外縁部で一度円盤垂直方向に薄くなるものの、遠心力バリアの手前で厚く膨れていることが分かりました(図1)。これは、外側から落下してきたガスが遠心力バリア手前で滞留・衝突し、弱いながらも衝撃波を生じ、その衝撃によって円盤と垂直方向にガスが膨れ出ていると考えられます。

図1: おうし座L1527分子雲コアにおける原始惑星系円盤の周りのCCH分子の分布。

赤や黄色の部分がCCH分子の存在量が高いことを示す。等高線(白線)は星間塵の分布で、ピーク位置(中心)に原始星があることを表す。原始惑星系円盤を真横から観測しており、円盤平面は南北方向に伸びている。遠心力半径と遠心力バリアの間で、円盤垂直方向(東西方向)の厚みが変化していることが分かる。

クレジット:Sakai et al. (理化学研究所), All rights reserved.

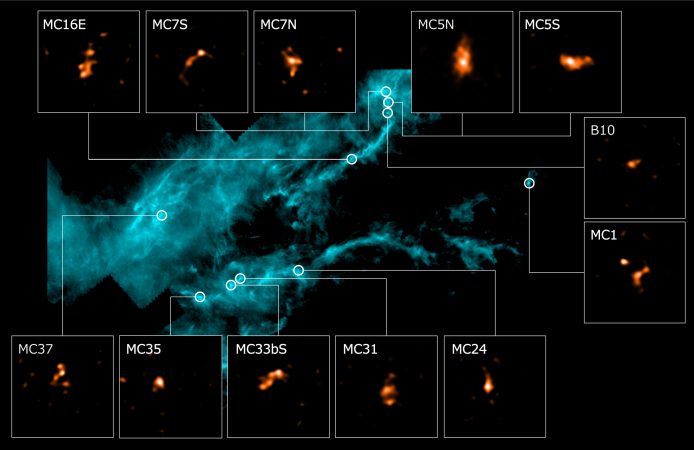

また、衝撃波によってガス中に含まれる塵の表面に凍り付いていた一酸化硫黄分子(SO)がガス中に放出されていました。その温度を調べたところ、190 ケルビン(K、約-83℃)と、エンベロープガスの温度(30 K、約-243℃)より明らかに高い温度になっていることが分かりました(図2)。さらに、遠心力バリア付近でのSO分子を含むガスの回転速度を調べたところ、エンベロープガスの回転速度より明らかに低くなっていました。これは、衝突によって回転のエネルギーが消費されるとともに、円盤垂直方向への動きを得た一部のガスが角運動量を放出することで、残されたガスの角運動量が減少したことを示しています。

これらの結果から、エンベロープガスが円盤に降着する際にガスが滞留・衝突し、衝撃波が発生することで、ガスが自ら角運動量の一部を円盤垂直方向に放出していることが分かりました。

今後の期待

ガスが自ら角運動量の一部を円盤垂直方向に放出し、磁場などの力を借りずに角運動量を放出できると観測的に示したことで、本成果は従来の惑星系円盤形成のシナリオを一新すると期待できます。

国際共同研究チームは、アルマ望遠鏡を用いて他のいくつかの原始星天体においても遠心力バリアの存在を明らかにしつつあります。今後、このような現象がそれらの円盤形成領域でも確認できれば、角運動量問題の全容解明へつながると期待できます。角運動量の放出メカニズムの詳細な解明は、形成される惑星系の多様性の理解に寄与し、ひいては太陽系の惑星系がどのように形成されたのかという問いへの答えに結び付くと考えられます。

論文・研究チーム

この研究成果は、Sakai et al. “Vertical Structure of the Transition Zone from Infalling Rotating Envelope to Disc in the Class 0 Protostar, IRAS 04368+2557″として、『英国王立天文学会誌』オンライン版に2017年2月8日付で掲載されました。

この研究を行った研究チームのメンバーは、以下の通りです。

坂井南美(理化学研究所)、大屋瑤子(東京大学)、樋口あや(理化学研究所)、相川祐理(筑波大学)、花輪知幸(千葉大学)、Cecilia Ceccarelli (グルノーブル惑星天体物理学研究所)、B. Lefloch(グルノーブル惑星天体物理学研究所)、Ana López-Sepulcre(東京大学/ミリ波電波天文学研究所), 渡辺 祥正(東京大学),酒井剛(電気通信大学)、廣田朋也(国立天文台)、Emmanuel Caux(トゥールーズ大学)、Charlotte Vastel(トゥールーズ大学)、Claudine Kahane(グルノーブル惑星天体物理学研究所、山本智(東京大学)

この研究は、文部科学省及び日本学術振興会科学研究費補助金(No. 25400223, 25108005, 16H03964)の支援を受けて行われました。

アルマ望遠鏡について

-

-

アルマ望遠鏡山頂施設 (AOS)空撮

Credit: Clem & Adri Bacri-Normier (wingsforscience.com)/ESO

アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同ALMA観測所(JAO)は、ALMAの建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。