2023.11.15

アルマ望遠鏡が最高解像度を達成 ― 最高観測周波数バンド10受信機と最長基線長16 kmアンテナ配列との組み合わせで

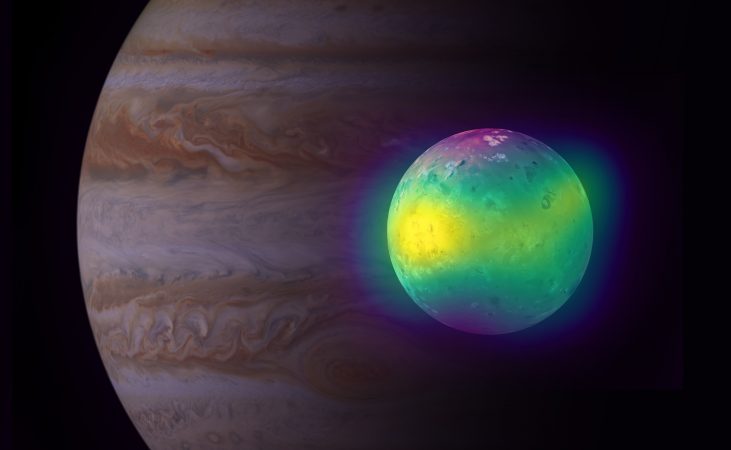

図1:アルマ望遠鏡の最高解像度観測を実現するために試験されたバンド-トゥ-バンド法。目標天体の近くの較正天体を低い周波数で観測し、その観測量で目標天体の観測誤差を補正する。右上の白丸で囲った画像はバンド-トゥ-バンド法を取り入れてバンド10受信機と最長16 kmの基線長のアンテナ配列で観測し、アルマ望遠鏡が実現可能な最高解像度5ミリ秒角で撮像したうさぎ座R星。オレンジは星表面からのサブミリ波放射、青は891 GHzのシアン化水素メーザー放射。左上の白丸で囲った画像はバンド10受信機と最長1 kmの基線長のアンテナ配列の組み合わせで観測し解像度75ミリ秒角で撮像したうさぎ座R星の星表面とシアン化水素メーザーの放射。解像度が粗いため、2つの放射はこのイメージで区別できない。(クレジット:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Asaki et al.)

研究の背景

アルマ望遠鏡は50台以上のパラボラアンテナを組み合わせたミリ波・サブミリ波望遠鏡で、その角度分解能(電波画像の解像度に相当)は、観測する電磁波の周波数とアンテナ間の最大距離(最長基線長)の組み合わせによってほぼ決まります。アルマ望遠鏡での最も高い角度分解能は、パラボラアンテナ同士の距離が最長(およそ16 km)となり、かつ観測周波数がバンド10受信機の高い周波数(最高950 GHz)となる場合に達成されます。ただしその組み合わせによる観測は天候条件の選択や観測誤差の補正に大きな困難を伴い、特に後者については新しい観測技術を導入する必要がありました。

研究の成果

アルマ望遠鏡のような電波干渉計では、各アンテナで受信した信号を相関器で合成します。天体からの信号は地球の大気を通過して各アンテナに届くことから、アンテナで受信した信号は大気の揺らぎの影響による観測誤差を受けています。そのため干渉計装置を本来の性能で動作させるには、各アンテナで受信した信号から大気による観測誤差を取り除くことが重要となります。そこで、アルマ望遠鏡では、時々刻々変化する大気に起因した観測誤差を除去するために、空の上で観測目標天体(目標天体)の近くにある別の天体(較正天体)を目標天体と交互に観測し、較正天体の観測量を元にして目標天体の観測誤差を補正します。サブミリ波で明るく輝くクェーサーの中には、アルマ望遠鏡の高い解像度でも点源としてしか映らない天体があり、そのような天体を較正天体として利用します。ところが、観測周波数が高くなるほどクェーサーは暗くなるためバンド10では較正天体を目標天体近くで見つけるのが難しくなります。また干渉計の観測誤差も観測周波数に比例して大きくなります。さらにアンテナ同士の距離が遠く離れることで各アンテナが大気の異なる場所を通して観測することになり、観測誤差はますます大きくなるため、較正天体が目標天体近くにあることの必要性が益々高まります。これらの理由から、アルマ望遠鏡が高い周波数と長い基線長を組み合わせて観測を行うには、任意の目標天体の近くで較正天体を見つけやすくするという課題を乗り越えることが必要でした。この困難を克服するため、チームは明るいクェーサーが見つかりやすい低い周波数バンドの受信機(例えばバンド7の300 GHz)を較正天体の観測に使い、高い周波数バンドの受信機(例えばバンド10の900 GHz)で観測した目標天体の観測誤差を補正する手法(バンド-トゥ-バンド)を導入し、アルマ望遠鏡での最高解像度の達成に挑戦してきました(図1)。元々この手法は1990年代に国立天文台野辺山宇宙電波観測所が「将来のミリ波・サブミリ波干渉計の観測誤差補正技術」として開発をスタートさせ、アルマ望遠鏡の建設時には、高周波数観測で利用できるようにハードウェアと基本的なソフトウェアは実装されていました。さらに、長い基線長で観測誤差が大きくなりすぎない短時間のうちに目標天体と較正天体を交互に素早く観測するなどの様々な最適化も併せて行われ、チームはこの手法のアルマ望遠鏡への応用試験を繰り返し行ってきました。2020年にはバンド9受信機と14 kmの最長基線長の組み合わせで7ミリ秒角の解像度を達成し、バンド10受信機と最長基線長16 kmのアンテナ配列を組み合わせた技術実証の試験に挑みました。

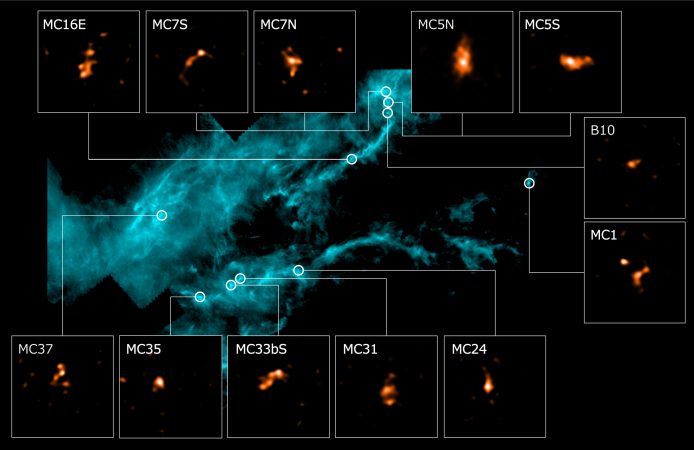

チームが試験観測で選んだ目標天体は銀河系の恒星で地球からおよそ1535光年離れた恒星進化の終末段階にある「うさぎ座R星」です。この試験に先立って点源クェーサーの1つである「J2229-0832」を観測し、この天体が5ミリ秒角の解像度(4km先から人間の髪の毛一本が判別できる視力)で実際に点源として撮像されることを確認しました。本試験の「うさぎ座R星」では、星の表面と、891 GHzで明るいシアン化水素メーザー(レーザーの電波版)を放射するガスを5ミリ秒角の解像度で捉えることに成功しました。この画像から、シアン化水素メーザーの放射がリング状の構造で星表面を取り囲み、恒星のガスが宇宙空間に逃げ出している様子が明らかになりました。アルマ望遠鏡を用いてバンド10と最長基線長1 kmのアンテナ配列(解像度75ミリ秒角)で得られた画像と比較してみると、今回の技術試験で得られた最高解像度の性能のインパクトが理解できます(図1)。

研究成果の持つ意義

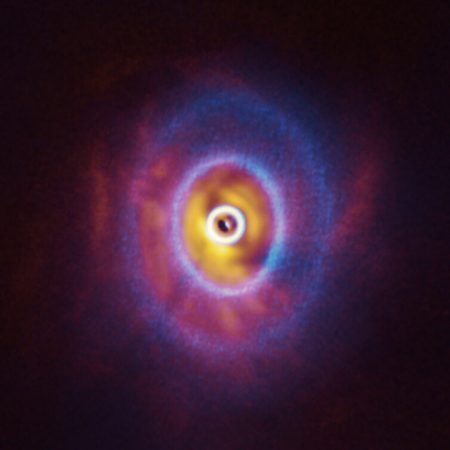

アルマ望遠鏡はこれまでさまざまな天体や現象を卓越した解像度で観測してきました。なかでも高い解像度が要求される観測対象として、今回の試験で観測されたような寿命を迎えつつある恒星以外に、惑星系の誕生の現場となる原始惑星系円盤が挙げられます。アルマ望遠鏡は既に、最も地球近傍の原始惑星系円盤の構造を、地球軌道サイズまで描き出すことに成功しています(図2)。一方で、従来の解像度では、地球軌道領域が解像可能な天体数は5天体ほどと、非常に限られていました。

今回、解像度の向上により5ミリ秒角の観測が可能になりました。この解像度であれば、地球軌道サイズが分解できる天体数は、より遠くの天体が加わることで現在の約100倍に増加します(図3)。多数の原始惑星系円盤を観測しその構造を中心星近傍から遠方まで詳細に(地球軌道サイズで)描き出すことで、惑星材料物質である塵の成長場所や惑星の初期軌道分布を円盤の広範囲にわたって明らかにすることが可能となります。多数の原始惑星系円盤における惑星系形成過程の研究は、惑星系の多様性の起源の理解につながります。また、巨大ガス惑星に限らず地球のような岩石惑星・氷惑星を含めて惑星系形成の兆候をとらえ、惑星の始源的な物理環境を明らかにできると期待されます。

図2: うみへび座TW星を取り巻く原始惑星系円盤の可視光(ハッブル宇宙望遠鏡)、近赤外線(すばる望遠鏡)および電波画像(アルマ望遠鏡)。塵の円盤はハッブル宇宙望遠鏡やすばる望遠鏡でも観測されているが、中心星の光を隠す必要があり中心星直近の円盤は見えない。地球軌道サイズを見るにはアルマが適している。(クレジット:国立天文台、ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)、Tsukagoshi et al.、Andrews (Harvard-Smithsonian CfA))

図3

原始惑星系円盤の地球からの距離と数。従来のアルマ望遠鏡による観測では、地球軌道スケールを見分けられるのは、地球から約300光年以内の数天体に限られているが、解像度の向上により天体数は約100倍に増加する。(クレジット:国立天文台)

この研究成果は、(1) Y. Asaki et al. “ALMA High-frequency Long Baseline Campaign in 2021: Highest Angular Resolution Submillimeter Wave Images for the Carbon-rich Star R Lep”として、 2023年11月15日発行の米国の天体物理学専門誌 『アストロフィジカル・ジャーナル』 に掲載される予定の論文、および(2) L. Maud et al. “ALMA High-frequency Long-baseline Campaign in 2019: Band 9 and 10 In-band and Band-to-band Observations Using ALMA’s Longest Baselines”として2023年7月20日発行の米国の天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・サプリメント・シリーズ」で掲載された論文を組み合わせたものになります。

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金JP16K05306、およびEU研究・イノベーションプログラム「Horizon 2020」に基づく欧州研究会議(ERC)(助成金協定番号883867、プロジェクトEXWINGS)の支援を受けて行われました。

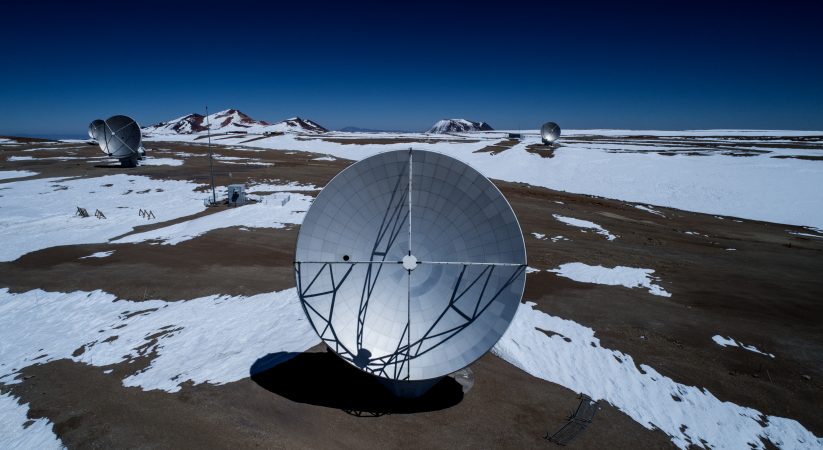

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。

参考リンク