画像を初めて見たときの印象は「感動して、ほっとした」

――2014年に撮影されたこの画像は、アルマ望遠鏡の大きな成果として、メディアでも取り上げられました。天文学者の間でも、議論を巻き起こすことになったそうですが、長谷川さんが初めてご覧になったときはどう思われましたか?

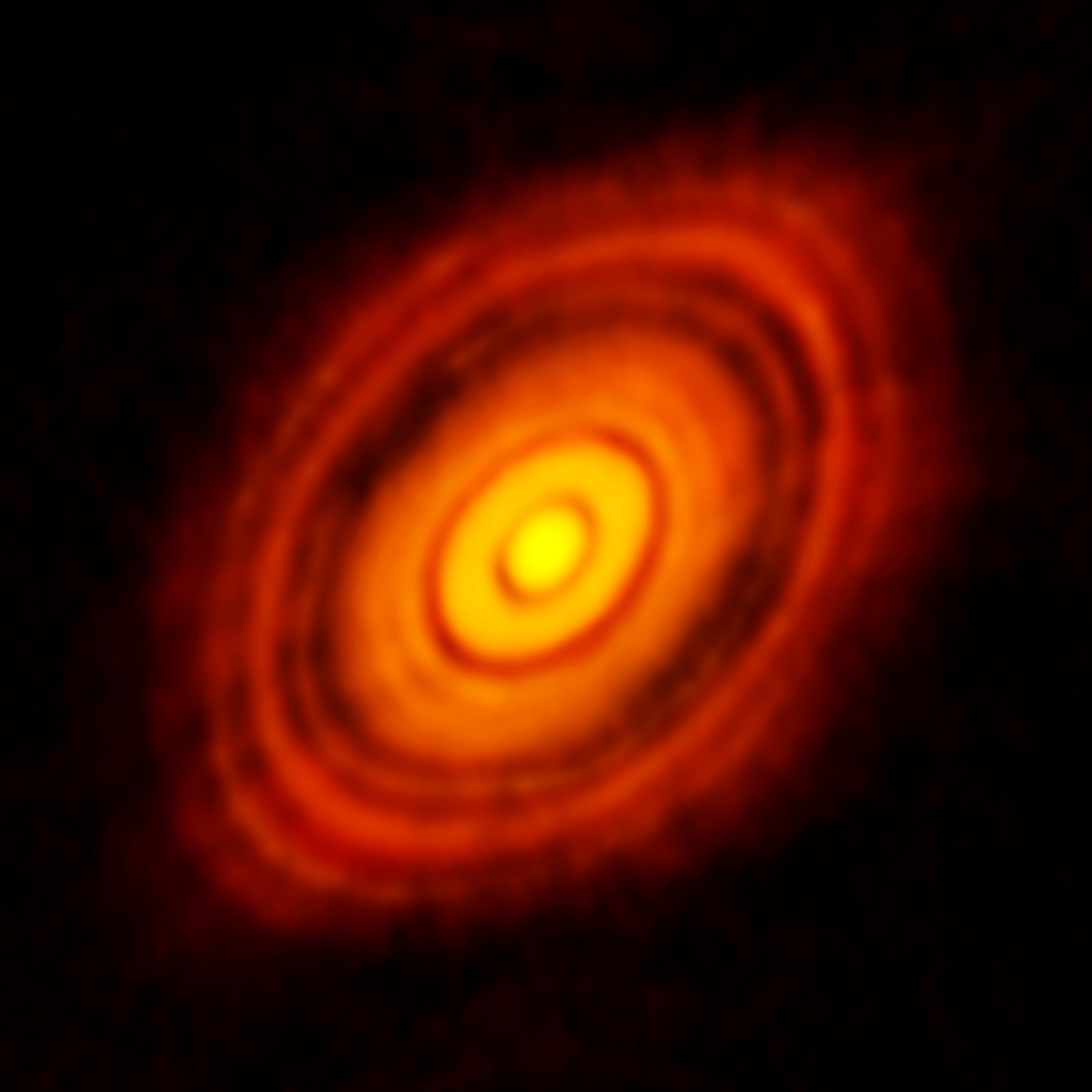

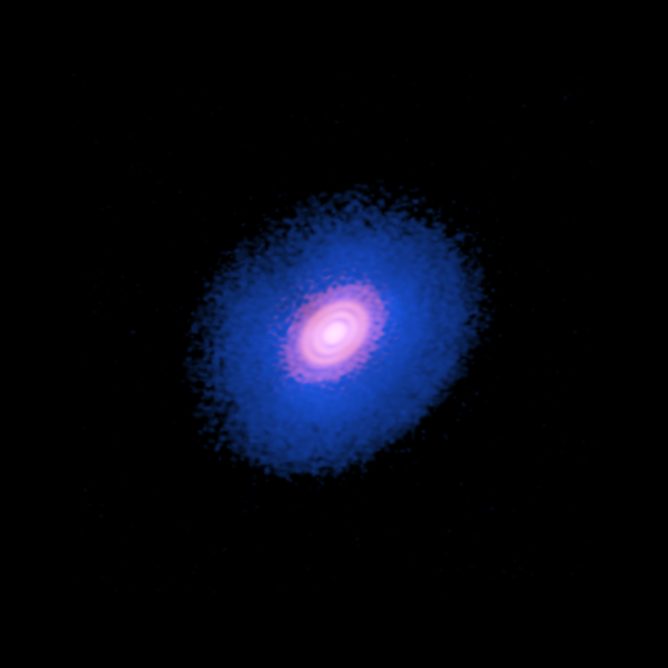

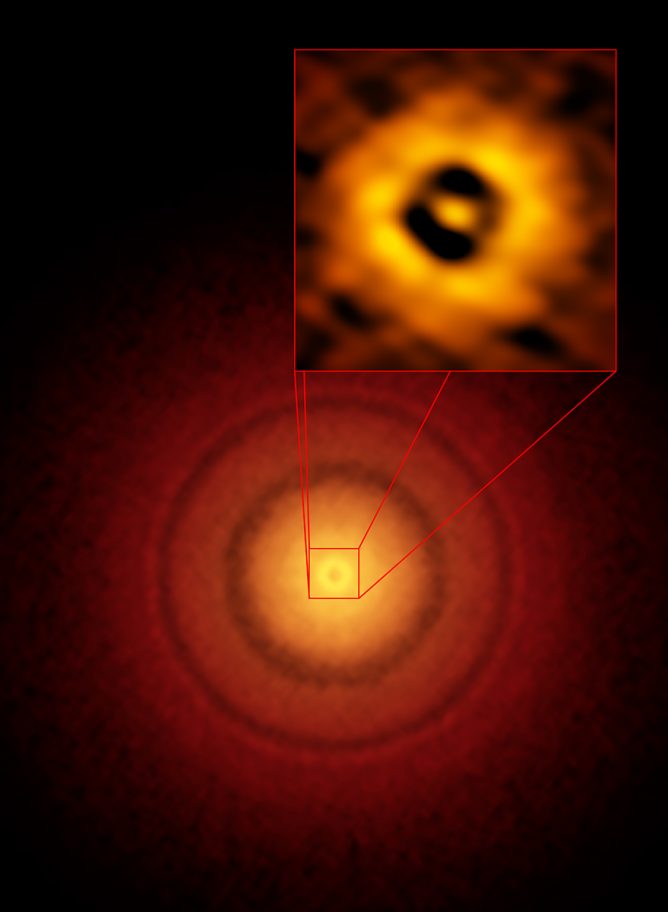

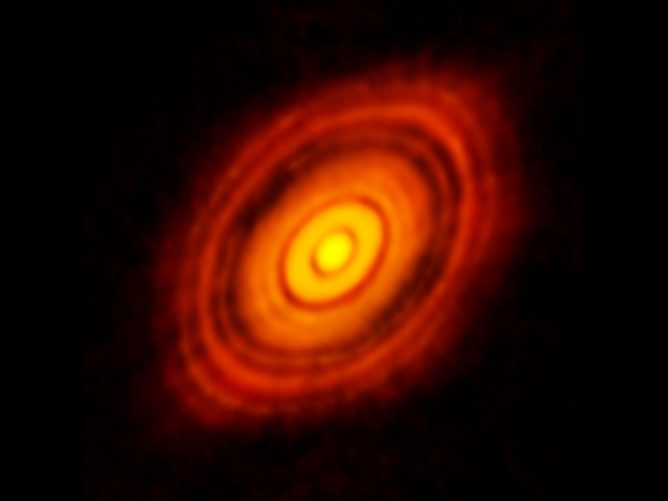

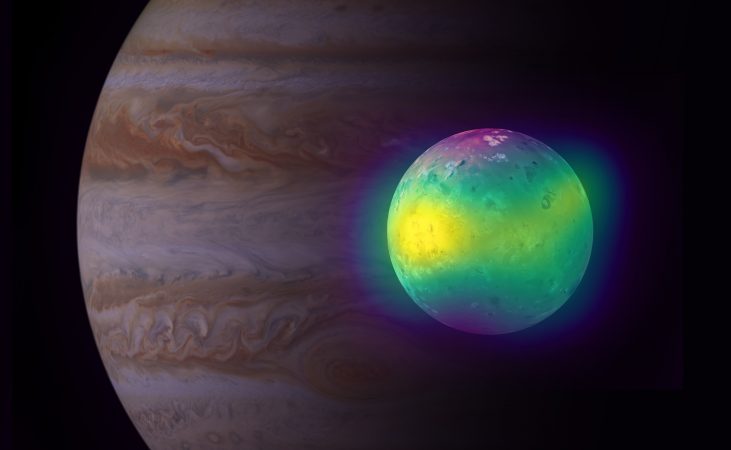

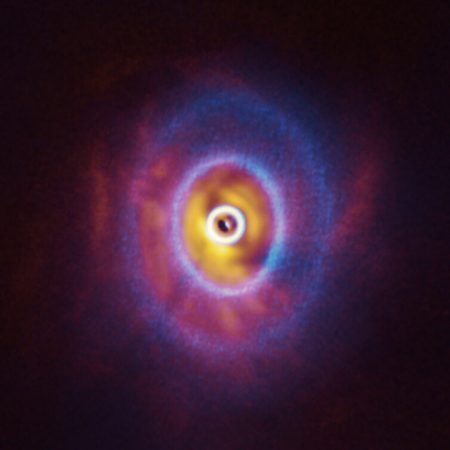

長谷川:この天体写真は、「おうし座HL星」という若い星のまわりに惑星系が生まれつつある様子を捉えたものですが、隙間に隔てられた同心円状の細い環が幾重にも並んでいる様子がはっきりと見て取れます。想像以上に鮮明で、美しい画像が撮れたことに感動すると同時に、安心しました。

長谷川哲夫(国立天文台チリ観測所上席教授)

――安心とは、どういう意味でしょうか。

長谷川:「アルマ望遠鏡を作れば、これまでの電波望遠鏡では不可能だった、より精密な天体画像が撮れます」「科学界に大きな貢献をすることができます」と政府にシミュレーション内容を説明したうえで、予算を通してもらっていましたから。見ることができるとは確信していたけれど、見事に撮れて、「ああ良かった!」と、ほっとしたのが率直な感想だったんです(笑)。

アルマ望遠鏡計画、提案時の資料 Credit:Geoff Bryden et al.(2000).

レコードのような円盤に、太陽系誕生のヒントが隠されている

――そもそも「おうし座HL星」って、どんな星ですか?

長谷川:地球からおよそ450光年先にある若い恒星です。生まれてからまだ100万年しか経っていません。

――太陽系はたしか、生まれて約46億年でしたよね。

長谷川:そうです。46億歳の太陽を46歳の人間にたとえるなら、おうし座HL星は0.01歳、生後4日足らずになりますね。

――若いというより、まるで「星の赤ちゃん」ですね。この円形のオレンジ色のものすべてが、星の赤ちゃんですか?

長谷川:いえ、星はこのレコード盤みたいなものの中心部にあります。まわりにあるのはガスや塵で、これが将来、おうし座HL星の周囲をまわる惑星になるんです。このガスや塵の集まりのことを、「原始惑星系円盤」といいます。

――ガスや塵から、惑星ができるんですか?

長谷川:そうです。太陽のような恒星も、地球や木星のような惑星も、もともとは宇宙のなかを漂っていたガスや塵からできたんです。だからこの画像は、赤ちゃん星のまわりで惑星が誕生し始めている様子を撮影したものなんです。

――太陽や地球も、昔はこんな姿をしていたんですか?

長谷川:もし、約46億年前にタイムトラベルをして、太陽系が生まれて100万年後の姿を見ることができたら、おそらくこんな感じで見えるのでしょうね。

アルマ望遠鏡によって、ピンぼけ画像がこんなにクリアに

――これまで、惑星系が誕生する様子を捉えた写真というのは撮られてなかったんですか?

長谷川:初めて原始惑星系円盤からの電波を捉えたのは、野辺山宇宙電波観測所の45メートル電波望遠鏡ですね。1993年のことです。その後、野辺山ミリ波干渉計でその姿が始めて捉えられました。そのときの画像がこれです。

おうし座GG星を取り巻くガス円盤からの電波スペクトル Credit:Skrutskie et al. 1993 ApJ 409, 422. [1] Copyright: AAS. Reproduced with permission.

おうし座GG星を取り巻くガス円盤の姿 Credit:Kawabe et al. 1993, ApJ 404, 63. [2] Copyright: AAS. Reproduced with permission.

――とても天体の画像には見えませんね。

長谷川:電波望遠鏡は光学望遠鏡に比べて、とても目が悪いんですね。専門的には「解像度(あるいは分解能)が低い」といいます。望遠鏡の視力は、望遠鏡の口径に比例します。光学望遠鏡ならレンズや鏡の大きさ、電波望遠鏡ならパラボラアンテナの直径が大きいほど、視力が良くなります。でも、同じ口径で比較した場合、電波望遠鏡は光学望遠鏡の1万分の1の視力しかないんです。だから、展開範囲が130メートルしかない野辺山ミリ波干渉計だと、こんなピンぼけな写真しか撮れないんです。その後もいろいろな観測が行われて、2002年に、野辺山ミリ波干渉計でより高い解像度でおうし座HL星を撮影した際にはこんな図が捉えられました。

おうし座HL星 Credit:Kitamura et al. 2002, ApJ, 581, 357. [3] Copyright: AAS. Reproduced with permission.

――うーん、これって、ただの線ですよね? 今回のアルマ望遠鏡で観測されたのと同じ天体とは思えません。

長谷川:おっしゃる通りで、この画像からは、このあと惑星がどんなふうに誕生するのかを想像もできませんよね。

――でも、66台の電波望遠鏡を最長16キロメートルの範囲に展開して、それぞれの受信データを組み合わせることで、仮想的に1つの巨大な望遠鏡にできる「電波干渉計」方式のアルマ望遠鏡では、この丸をはっきり写すことができると。なるほど、これはすごいですね!

長谷川:アルマ望遠鏡は、東アジア、北米、ヨーロッパなどの国際共同プロジェクトとして建設されましたが、日本は総額で約250億円と、建設費全体の4分の1を負担しました。これほど巨額の建設予算を国から出してもらうためには、天文分野のほかのプロジェクトだけでなく、他分野の科学プロジェクトにも研究費用を抑えていただかないといけません。だから、さまざまな研究者からも理解を得るために「いま惑星系誕生の様子はこんなピンぼけの画像でしか見られません。しかしアルマ望遠鏡を建設すれば、この100倍の解像度で見ることができて、その成り立ちがわかれば、天文学に限らず、生命誕生の秘密に迫るなど、科学全体に貢献できるんです。力を貸していただけませんか」と説明してきたんです。

――だから「実際に見えて良かった! ほっとした」となったわけですね。

長谷川:まさにそうなんです。

チリに建設されたアルマ望遠鏡 Credit: Y. Beletsky (LCO)/ESO

CGシミュレーションよりもはるかに美しい「隙間」を観測

――アルマ望遠鏡を使って、惑星系が生まれる様子がくっきりと見えるようになりましたが、この「おうし座HL星」の画像からはどんな発見があったのですか?

長谷川:先ほど、恒星や惑星は宇宙をただようガスや塵からできるとお話ししましたよね。図を使いながら、これをもう少し詳しく説明しましょう。

惑星形成の模式図

長谷川:恒星や惑星は、宇宙のなかにあるガスや塵の塊が、自分の重力によってどんどん縮んでいって作られます。縮むと温度と密度が高くなって、重力がより強くなって、さらに縮んでいきます。こうしてガスや塵が塊全体の中心に向かってどんどん流れていくときには、洗面台で水を流すと排水口のまわりに渦ができるように、普通は回転運動が起こります。その結果、ガスや塵の塊は回転する円盤のようなかたちになるんです。

――それでこのかたちが生まれるんですね。円盤は回転しているのですか?

長谷川:円盤内のガスや塵は一方向に回転しています。そして円盤の中心には、赤ちゃん星がいますが、ガスや塵が中心に向かってどんどん集まることで中心部の密度と温度が上昇し、エネルギーが発生し、温度が1,500万℃くらいになると核融合を起こして大人の星である主系列星になります。

――円盤のなかに、同心円状の暗い隙間のようなものがいくつも見えますが、これって何ですか?

長谷川:これがまさに、アルマの大発見なんですね。この隙間は、円盤内の物質が掃き集められながら、木星のような大きな惑星が成長しつつある証拠だと考えられています。大きな惑星の重力によって、近くにあるガスや塵が惑星に吸い寄せられてしまったので、こういう隙間ができるんです。惑星形成のシミュレーション研究でも、こうした隙間ができることが仮説として予言されていました。

惑星形成のCGシミュレーション画像 Credit:Bryden et al. (2000)ApJ

――その予言どおりの姿を、アルマが捉えたんですね。

長谷川:そうです。しかも、シミュレーションのCGよりずっときれいですよね。人間の想像より、自然のほうがはるかに美しく、すごいんだと思いました。

感動の次に来た、惑星形成の定説を揺るがす疑問

――ちゃんと予言どおり「隙間」が見えたということですが、シミュレーションと違うことは、まったくなかったんでしょうか?

長谷川:それがあるんです。しばらく画像を見るうちに「あれ、でもちょっと待てよ。赤ちゃん星の周囲になんでこんなに隙間があるんだ?」と思いました。

――え? 隙間があるのはシミュレーションどおりなんですよね?

長谷川:じつは、これまで円盤のなかにこうした隙間ができるのは、中心の恒星の年齢が1,000万歳くらいの時点だと考えられていたんです。

――おうし座HL星は100万歳なので、隙間ができるには若すぎるということですか?

長谷川:そうです。隙間は、大きな惑星ができつつある証拠だとされています。でも、100万歳という非常に若い恒星の周囲で、こんなに多くの大きな惑星が育っているというのは、それまでの天文学で定説とされてきた「標準モデル」では予想されていませんでした。だから、「いったいどういうことだ?」という驚きが、安心感や美しさへの感動の次に来たんです。

――標準モデルとは、何ですか?

長谷川:太陽系の惑星がどのように作られたのかを説明する惑星形成理論です。日本の宇宙物理学を牽引された故・林忠四郎先生を中心とする京都大学の研究グループによって、原型が作られ、発展してきました。

惑星形成理論である標準モデルの説明図

――その標準モデルでは、おうし座HL星の円盤の隙間は説明できないと?

長谷川:はい。「標準モデル」では、太陽系の中心星である太陽がある程度完成してから、その周囲にある地球や木星などの惑星が生まれたと考えられていました。ですがおうし座HL星では、中心星が未熟にも関わらず、大きな惑星ができ始めていると思われるので、いままで考えられてきた惑星形成論とも大きく異なるのです。

――それまでの惑星形成理論と矛盾することで、天文学者に混乱は起きなかったのでしょうか。

長谷川:じつは、1995年にも同じように惑星研究に関する大発見がありました。それによって、ある意味で「ちゃぶ台返し」が起きてしまって、惑星に関する従来の常識や理論が変わってしまったんです。ただ、その経緯があったからこそ、現在、惑星形成についての研究が非常にホットな領域になっていますし、惑星形成の現場を捉えたアルマの画像が、これほど注目されるのです。

太陽系は「普通」ではなかった?

――1995年の惑星研究に関する大発見とは、いったいどんなことでしょうか?

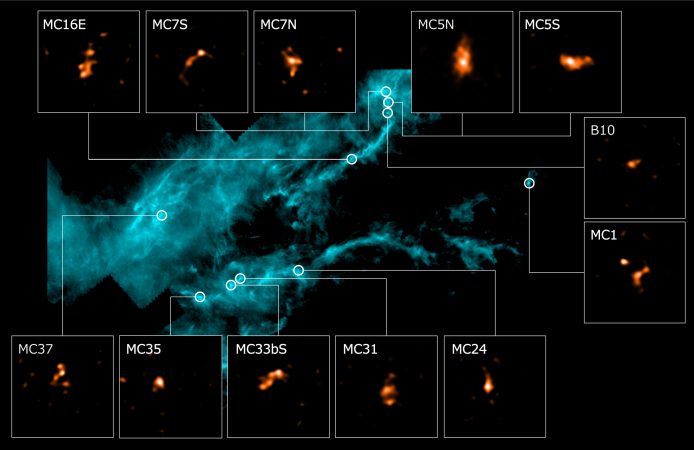

長谷川:「系外惑星」の発見です。太陽以外の恒星の周囲を回る惑星のことを、系外惑星というのですが、太陽系と同じように、夜空に輝く星々のまわりにも惑星があることが1995年にスイスの天文学者たちによって初めて発見されました。現在までに3,500個以上見つかっています。

――3,000個も!

中心星のすぐ近くを回る巨大ガス惑星の想像図 Credit: ESA – C. Carreau

長谷川:そして、太陽系とはかなり違った姿の「惑星系」も多く見つかったんです。たとえば、最初に見つかったペガスス座51番星の系外惑星は、木星の半分の大きさの巨大ガス惑星が、中心の恒星のすぐそばを、たった4日の公転周期で回っていました。木星は太陽から遠く離れた場所を、約12年の周期で公転していますから、太陽系でのあり方とはまったく異なるものなんです。

――まさに「ちゃぶ台返し」だったんですね?

長谷川:ええ。いままではみんなが太陽系のようなものが惑星系の標準で、すべてそれと同じようなあり方をしているに違いないと思い込んでいたのに、そうではなくて、太陽系は多様な惑星系のひとつにすぎないとわかったんですね。そうなると、次は「どうして多様な惑星系が生まれるのか?」という問題に注目が集まります。それを議論するには、惑星が作られる現場である原始惑星系円盤の研究が鍵になるんです。

――そこで、アルマ望遠鏡の出番なのですね!

長谷川:そうです。アルマ望遠鏡は惑星誕生の研究のためだけに作られたわけではありませんが、アルマを建設している間に系外惑星が見つかって、惑星系についての議論が深まってきたので、じゃあアルマが完成したら惑星系の形成現場を観測しようとなり、研究が活発になったのです。

もしも探査機で「おうし座HL星」に近づいたら?

――アルマで惑星系が誕生している様子を見られるようになったわけですが、もしいま、このおうし座HL星に探査機で行けたとしたら、どんな様子になっているのでしょうか?

長谷川:それはおもしろい質問ですね。おうし座HL星はまわりを薄いガスや塵でおおわれているので、それにさえぎられて地球からは可視光では見えません。しかし、近づくことができたらまさにこの画像のように、光り輝いて見えるでしょうね。中心の赤ちゃん星からの光で円盤の表面が照らされて、それも光って見えると思います。

――円盤のなかに突入することはできますか?

長谷川:できるんじゃないですかね。

――隕石みたいなものがびゅんびゅん飛び回っていて、危なくないですか?

長谷川:円盤内では塵やガスが同じ方向にぐるぐると回転運動していますが、おうし座HL星の円盤だと、塵のサイズは直径1mmくらいだと思いますし、どの方向から飛んでくるのかわからないといったものではないので、大丈夫じゃないでしょうか。

――円盤のなかはどうなっているのでしょうか?

長谷川:円盤内に集まった塵が、中心の赤ちゃん星からの光をさえぎってしまうので、真っ暗になっていると思います。

――温度はどうですか?

長谷川:これは場所によりますね。赤ちゃん星は大人の恒星よりも温度が高いので、太陽系でいうと火星軌道くらいの場所で、地球と同程度の温度環境になっていると思います。それよりもずっと外側、円盤の外縁のほうは、本当に冷たい領域になっています。

おうし座HL星の観測像は、天文学者への「挑戦状」

――この惑星系は、将来、どのように進化を遂げていくのでしょうか?

長谷川:中心星は、いまは赤ちゃん星ですが、将来的には太陽と似たようなサイズの星に成長すると考えられています。

――まわりにある惑星はどうでしょう。

長谷川:いま育ちつつある惑星が順調に育っていくかもしれないし、もしかすると、惑星がなくなってしまう可能性もあります。

――惑星がなくなるなんてことがあるのですか?

長谷川:はい。たとえば、円盤のガスと惑星との重力の作用によって、惑星がだんだん中心星のほうへ移動していって、最後には中心星に飲み込まれてしまう、といったことが起こりうるとされています。また、木星のような重い惑星が3つ以上できると、それらの惑星同士の重力の作用によって軌道が不安定になり、惑星系の外に飛び出してしまうようなことも起こります。

2つの太陽を持つ惑星Kepler-16bの想像図 Credit:NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

――それは怖いですね……。

長谷川:最新の研究によると、原始惑星系円盤が重いほど、質量の大きな惑星がたくさん生まれやすいと考えられています。最初に、太陽系も昔はこの画像のような姿をしていたと言いましたけど、じつはおうし座HL星の円盤は、かつて太陽系がこんな姿をしていたときの円盤よりも重いとされています。だから、将来の姿は太陽系とは違ったものになるかもしれませんね。

――そのあたりは、今後の研究課題ということでしょうか?

長谷川:そうなりますね。今後の期待としては、誕生中の惑星そのものの姿が見たいですね。いまは円盤の隙間を見て、これは惑星ができつつある証拠だと言っているわけですが、アルマの能力を最大限に引き上げれば、できかけの惑星そのものが見えたり、惑星に円盤のガスが吸い込まれていく様子が見えたりするはずです。

――それはぜひ見てみたいですね!

長谷川:それから、アルマ望遠鏡の観測技術を活かして円盤にどんな物質が含まれているのかの分析も期待されます。特に生命の材料になる分子がどのくらい含まれているかがわかると、アストロバイオロジー(宇宙生物学)の観点では非常に重要な観測になりますね。

――最後に、「おうし座HL星のような若い恒星のまわりで惑星ができつつあるのはおかしい」という話が先ほどありましたが、この問題はどう解決されるでしょうか?

長谷川:研究というのは過去の否定で進歩しますから、このアルマ望遠鏡で観測された画像のように、解釈に困る発見があるほうが、研究者は嬉しいんです。ですから、いまは解釈に困っていても、これから10年くらい研究して、惑星が誕生する仕組みについて新しいことがわかる、そのきっかけとなる画像なのだと思います。

――研究者は困りたがっているのですか?

長谷川:その通りです。この画像は、自然界からの「挑戦状」なのです。そして挑戦状に対して答えを出し、従来の教科書を書き換えることが、研究者の使命だといえますね。

国立天文台(東京都三鷹市)にて

参照論文

- [1] M. F. Skrutskie et al. “Detection of circumstellar gas associated with GG Tauri”, The Astrophysical Journal, vol. 409, page 422-428. Publication in May 1993.

- [2] R. Kawabe et al. “Discovery of a rotating protoplanetary gas disk around the young star GG Tauri”, The Astrophysical Journal Letters, vol.404, page L63-L66. Publication in February 1993.

- [3] Y. Kitamura et al. “Investigation of the Physical Properties of Protoplanetary Disks around T Tauri Stars by a 1 Arcsecond Imaging Survey: Evolution and Diversity of the Disks in Their Accretion Stage”, The Astrophysical Journal, vol.581, page 357-380. Publication in December 2002.