2018.03.05

アルマ望遠鏡を支える人々② 「機械」だけでなく「人」もつなぐコンピューティングの仕事

コンピューティングって、いったい何?

── とても基本的な質問なのですが、コンピューティングとはどのような仕事なのでしょうか?

小杉:一言でいいますと、アルマ望遠鏡のコンピューティングチームは、アルマ望遠鏡を実際に動かすのに必要なさまざまなソフトウェアの開発をおこなっています。

── コンピュータの装置、つまりハードウェアではなく、ソフトウェアを作っているんですね?

小杉:そうですね。ソフトウェアと聞くと、一般の方はたぶん、パソコンなどのコンピュータ上で動くプログラムのことをイメージされるのだと思います。

── たとえば、ゲームとか、アプリとかですね。

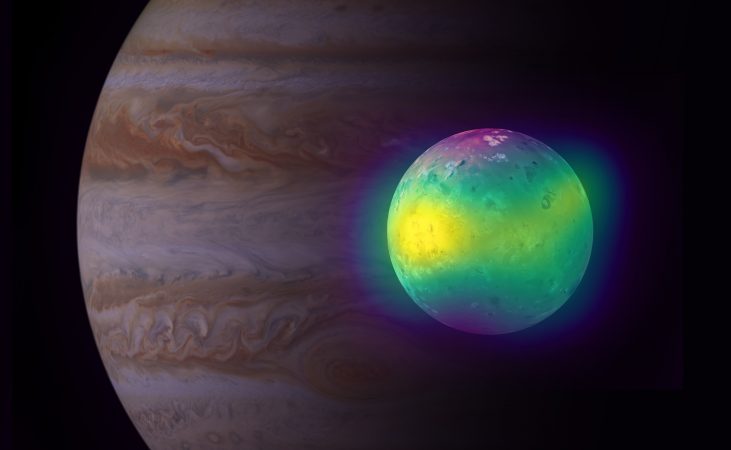

小杉:そうです。パソコンやスマホのようなコンピュータを持っていても、ソフトウェアがなければ役に立ちません。アルマ望遠鏡も、チリの現地に「相関器」というスーパーコンピュータを持っています。アルマ望遠鏡は最大で66台のアンテナで集めたデータから天体の画像を作成しますが、そのためには膨大な計算処理能力が必要です。その計算を行うのが、スパコンである相関器です。その相関器を制御するソフトウェアは、アルマのコンピューティングチームが作っています。

ただし、コンピューティングチームが作るソフトは、それだけではありません。

── 他にはどんなものですか?

小杉:アルマのソフトウェアは実際の観測に使われる装置やシステムをリアルタイムに動かすためのもの(「オンライン系」)と、観測の前後で必要になる部分(「オフライン系」)とに大きく分けられます。たとえば、最大66台のアンテナを一糸乱れぬよう制御するソフトウェアや、アンテナが集めた電波を測定する「受信機」に命令を送るソフトウェアが「オンライン系」です。たくさんのアンテナから送られてくるデータを処理する「相関器」を動かすソフトウェアや、相関器が処理したデータをアーカイブに保存するためのソフトウェアもオンライン系ですね。

アルマ望遠鏡を構成するさまざまな装置。アンテナとそこに搭載される受信機、信号を処理する相関器、処理済みのデータを保存するデータアーカイブ(山麓施設に設置)などが一体となってアルマ望遠鏡を構成します。

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

アルマ望遠鏡の屋台骨を支えるコンピューティング

── 一方、オフライン系のソフトウェアとは具体的にはどんなものでしょうか?

小杉:これを説明するには、アルマ望遠鏡を使った観測の流れからお話しする必要がありますね。アルマ望遠鏡で観測を行うには、最初に研究者が「観測提案書」を作ります。この観測提案書を審査員が審査して、審査に通ると、今度は実際に観測を行うための望遠鏡や装置のさまざまな設定を記した電子ファイルである「観測指示書」を研究者が作成し、それをデータベースに登録します。この観測指示書をアルマ望遠鏡のオペレーターがコンピュータ上で実行することで、観測が行われることになります。ここまでの過程で、観測提案書を準備するソフトウェア、審査を手助けするソフトウェア、観測指示書を作るソフトウェアなどが、観測の前段階におけるオフライン系です。

── なるほど。

小杉:観測が終わって、データをアーカイブした後からが、ふたたびオフライン系になります。アーカイブされたデータをアルマ望遠鏡のスタッフが解析し、その解析データがふたたびアーカイブに入れられて、ようやく観測提案をした研究者に届けられます。そうした解析ソフトウェアやアーカイブ・データ検索のソフトウェアも、やはりオフライン系です。

こうして観測のサイクルが1つ終わるわけですが、このサイクルに必要なあらゆる機能を1つ1つ作り上げているのが、コンピューティングになります。

── こうして伺うと、アルマが観測所として動いていく上での「屋台骨」がコンピューティングなんだと思えてきますね。

小杉:アルマ望遠鏡で働く人というと、天文学者のことがすぐに思い浮かびますよね。一方、コンピューティングはいつも「縁の下の力持ち」なので、こうして話をすることでコンピューティングの重要性を知ってもらえると、働いている人たちのモチベーションも上がると思います。

── 現在、コンピューティングチームで働いている方は何人くらいですか?

小杉:アルマ全体で言うと、日米欧それぞれがコンピューティングチームを持っていて、更に現地のチリにもチームがあります。全世界でのメンバーは80人前後で、そのうち日本のコンピューティングチームが20人弱です。私は日本のチームをまとめているマネージャーの立場になります。

── 地域ごとの各チームで、役割分担はあるのですか?

小杉:日本のチームが今おもにやっているのは、ACA(アタカマコンパクトアレイ、愛称「モリタアレイ」)のアンテナと相関器を制御するソフトウェアの開発です。解析ソフトウェアとアーカイブソフトウェアの開発、さらに作ったソフトウェアの試験については、他地域のチームに協力しながら一緒に進めています。

── アルマ望遠鏡はすでに観測を始めていますが、今も開発は続いているのですか?

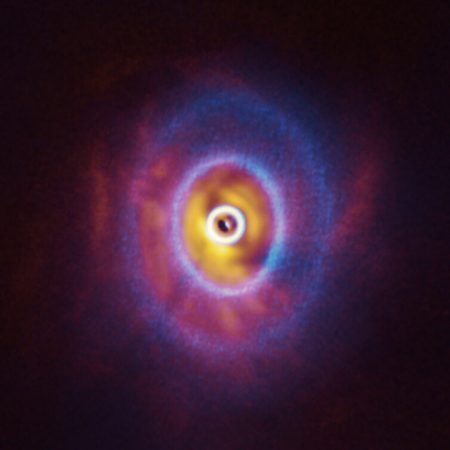

小杉:アルマ望遠鏡の性能は、今でも向上し続けています。新しい観測装置が搭載されたり、新しい観測手法が追加されたりしているからです。先ほどの相関器でさえ、すでに次世代のものを考え始めています。コンピューティングチームでも、これに合わせて開発を続けています。たとえば観測手法を増やすとすれば、それができるような機能をソフトウェアに組み込んでいく必要がありますし。あとはバグとりですね。これだけ大きなソフトウェアになってくると、なかなかバグが枯れないので、その対応も続けています。ほかには、新しい機能の追加ではないんですけど、ソフトウェアの実行スピードや効率をどう高めていくか、という面を常に考えながら開発を進めています。例えばデータ解析に時間がかかりすぎるということであれば、解析ソフトウェアのアルゴリズムを改良したり並列化したりする作業をおこないます。

すばるとアルマの立ち上げに加わってソフトを開発

── 小杉さんはもともと天文学者で、コンピュータやITがご専門というわけではないのですよね?

小杉:そうです。活動銀河の研究がしたくて、大学で博士論文のテーマとして「スペクトロ・ネビュラグラフ」というシステムを作ったのが、コンピューティングにも関わるようになったきっかけですね。

── どういうものですか?

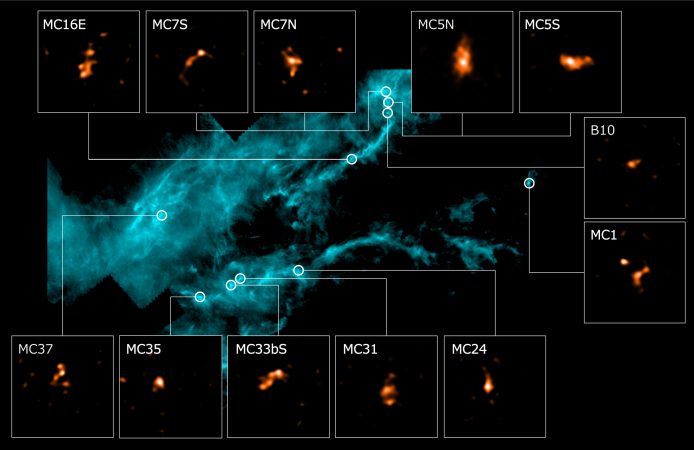

小杉:「スペクトロ・ヘリオグラフ」という、太陽全面を観測する装置があります。スリットで太陽面をスキャンしながら分光して特定の波長だけを取り出し、太陽全面の単色像を撮るシステムです。これを、銀河や星雲の観測にも活用できないかと考えて作ったのが、スペクトロ・ネビュラグラフです。国立天文台岡山天体物理観測所の188cm望遠鏡と、分光器観測装置、CCDカメラをコンピュータのネットワークを使ってつなぎ、全体を協調して動作させながらデータをとるという、そういうシステムを作り上げました。私の指導教官だった大谷浩先生や、当時は岡山観測所にいらした佐々木敏由紀先生たちと共同で作ったシステムです。

スペクトロネビュラグラフと研究・開発チーム(約4半世紀前に撮影)。一番右が小杉さん、右から2番目が佐々木先生、右から4番目が大谷先生。チームの上に見えるのが、188cm望遠鏡に取り付けられた分光器観測装置(薄青色の大きな直方体)とCCDカメラ(分光器下部の金色の物体)。

Credit: NAOJ

── つまり天文学だけでなくシステムの開発そのものも博士論文のテーマだったんですね。もともとコンピュータやシステムにはくわしかったのですか?

小杉:高校では数学同好会にも入っていて、そこで計算機に触れる機会がありました。大学に入った頃にはPC-9800シリーズ(現NECなどの製品)といった高性能のパソコンがようやく出始めたので、ゲームを作ったり、学園祭の出し物として星占いアプリをつくったりしていました。その延長として、望遠鏡や観測装置の制御というのも始めていきました。

そんな時代ですから、スペクトロ・ネビュラグラフというのは、当時は世界的に見ても斬新なシステムだったと思います。今から四半世紀以上前の、ネットワークなんてほとんど一般に普及していなかった時代に、いわゆる「分散システム」という形で望遠鏡、観測装置、CCDカメラ、計算機、そういったものを有機的につないで観測システムにするというものでしたから。それが後に、すばる望遠鏡の観測システムの設計思想にも影響を与えたと思っています。

── 博士論文を書かれた後、国立天文台に採用されて、すばる望遠鏡でコンピューティング関連の仕事をなされたのですね?

小杉:ええ。ハワイには1997年に赴任して、望遠鏡や観測装置の制御ソフトウェアと全体を管理する観測制御ソフトウェアとの繋ぎ込みをしましたし、望遠鏡や観測装置の立ち上げ試験や性能評価試験もしました。そもそも大学院の最後の頃には、三鷹の国立天文台に来ていて、先ほどの佐々木先生をはじめ、他の国立天文台のメンバーと一緒に、すばるのソフトウェアシステムの概念設計などを始めていたんです。

── その後、アルマに移られたのですね。

小杉:ええ、2005年です。その頃は、すばる望遠鏡はひと通り立ち上がって、成果もかなり出始めて、私もすばるを使っていろんな天文研究をしていました。その前年の2004年に、日本はアルマの建設プロジェクトに正式に参加しまして、日米欧でそれぞれコンピューティングのチームを作って、アルマのソフトウェアを開発することになったんです。それで、森田耕一郎先生(故人)や立松健一先生(現 国立天文台野辺山宇宙電波観測所長)に声をかけられて、アルマに移ってきました。

── 現在はTMT(口径30メートルの次世代大型望遠鏡)の建設プロジェクトも併任されていますね。

小杉:アルマも一応ひと通り立ち上がって、どんどん観測成果も出ていますからね。それに私はもともと可視光赤外線で観測をしてきた人間ですので。新しい観測成果は非常に魅力的です。でも立ち上げ期の目が回るような忙しさ、そのときにしかできない経験も、私にとってはとても楽しいのです。

日米欧で分散して開発したアルマのソフトウェア

── すばる望遠鏡とアルマ望遠鏡とで、コンピューティングの違いのようなものはありますか?

小杉:すばる望遠鏡は1台しかありませんが、アルマ望遠鏡は66台のアンテナがあって、それをシンクロさせながら観測を行いますから、タイミングの同期を非常に気にしないといけないという点は、すばる望遠鏡と大きく違うところですね。それから、例えば観測準備のソフトウェアである”ALMA Observing Tool”にしても、アルマ望遠鏡を使ってどんな観測をするかを研究者が正確に設定するためのソフトウェアですので、これもアルマに特化したものと言えるでしょう。

それから、すばる望遠鏡は海外に設置しましたが、基本は日本のプロジェクトで、オールジャパン体制で作り上げた形になります。それに対してアルマの場合は、日米欧という地理的にも分散して開発を行っている、という点が違いますね。

── 電話会議1つ行うのも大変だったというお話を聞きました。

小杉:ええ。電話会議はだいたい、日本時間の夜中に行われるんですよ。現地のチリが昼で、アメリカは早朝、ヨーロッパは夕方で。みんなだいたい勤務時間内なのに、日本だけ深夜残業なんです(笑)。

── アルマのアンテナや受信機は、日米欧がそれぞれ独自に開発を行って、お互いに競争することでより良いものを作っていったという話を聞きました。コンピューティングに関してもそれは同じだったのですか?

小杉:コンピューティングではわりと世界で1つのものをみんなで協力して作ってきた印象があります。競争というのはあまりというか、全くないですね。競争をするためには、それだけのコストがかかります。同じものの検討を複数で独立して進めないと競争にはなりませんから。でもコンピューティングは、まず分担を決め、お互いの間のインターフェースをきっちり定めて、競争よりは各チームで協力しながら1つのシステムを作ってきました。

コンピューティングに天文学の知識は必要?

── 小杉さんはもともと天文学者だったとのことですが、もともとITがご専門という方もコンピューティングチームにはいるのですか?

小杉:たくさんいます。一般企業でITの仕事をしていた方も多数転職してきています。

── 一般のITやコンピューティングの仕事に比べて、アルマや天文学の分野におけるコンピューティングの特徴や魅力といえば、どんなものが挙げられると思いますか?

小杉:私は一般のITの仕事に就いたことがないので分からない点もありますが、自分の経験だけから話をすると、アルマは世界でただ1つの望遠鏡で、しかもサブミリ波の観測波長で一番高性能な望遠鏡ですよね。そうしたものを動かすためのソフトウェアというのは、やはり世界に1つしかないわけで、それを自分たちで作るということ自体が大きな魅力です。

もう1つは、アルマは1つしかないので、ある意味、他との競争がないんですね。これはコンピューティングに限った話かもしれませんけど。民生品だったらどうしても、ライバル企業との競争がありますから、その競争に勝てるように必死に働くわけですよ。

── 競争というのは、クオリティもそうですが、時間やコストなども、ということですか?

小杉:ええ。もちろんアルマでも時間やコストのことはしっかり考えていますが、いつも猛烈に追い立てられるわけではありません。これまでなかったものや、より面白いものをどうやって作るか、といったことをじっくり腰をすえて考える時間を持てると思います。独創的なアイデアというものは、焦ったり追いまくられたりしていては、絶対出てきません。ですからそういう意味で、自分の可能性をより広げられる、自分をもう1度深く掘り下げてみることができると思います。それが誰にでも合うわけではないでしょうが、それを楽しいと思う開発者は案外たくさんいるのではないでしょうか。

── アルマのコンピューティングの仕事をする上で、天文学の知識はなくても大丈夫なのですか?

小杉:それは分野によりますね。例えば、アンテナや相関器の制御などは、もともと天文学の知識がなくても、必要なときに少しだけ学んでもらえれば十分です。一方で解析ソフトウェアの開発となると、今でもうちの開発人員は天文学で博士号をとった人間が多いです。やはり天文学のバックグラウンドがあった方が、何のためにどんな解析をすべきかが感覚的にわかるので、開発を進めやすいと思います。とはいえ、かなりの部分は天文学の知識なしに開発を進めていけますし、プログラムの高速化や並列化などは、最新の技術動向に詳しいIT業界の人の方が向いているかもしれません。

── ぜひ優秀な方に、アルマや天文学の分野に転職して来ていただきたいですね!

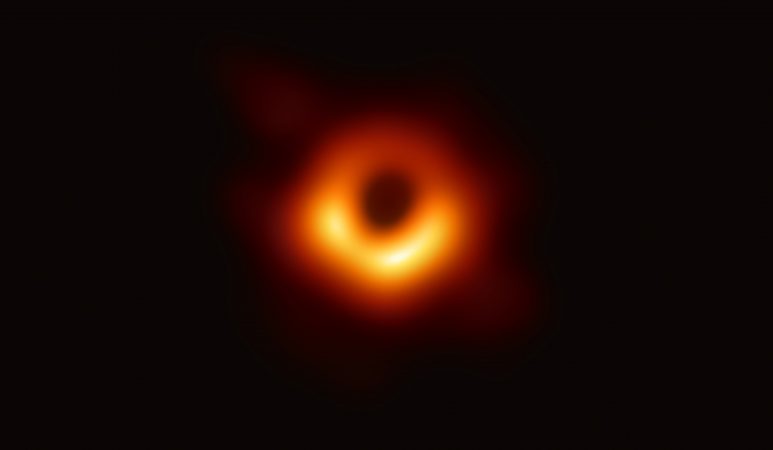

小杉:はい、そう思っています。あとは私自身で言えば、すばる望遠鏡の時もそうでしたが、コンピューティングをやっていると、試験に乗じて最初に「画像」が見られるんですよ、宇宙の画像が。これまで誰も見たことのないものを、最初に見られるというのは、非常に魅力的ですよね。

── 人類で初めて見る宇宙の姿を、今この瞬間は自分だけが独占しているわけですね。

小杉:そういうことです。アルマの場合だと、望遠鏡でデータを取っても、それが何なのかはすぐにはわかりません。相関器で計算されたデータだけ見てもわかりません。でも解析ソフトを作っている人なら、解析ソフトの試験のために、データを解析して画像にして、誰よりも先に見ることができます。アルマの観測ターゲットは、アルマでしか見えないものが多いですから、天文学をやってきた人間としては非常に魅力があると思っています。

世界最先端のものを作る人々をつなぐ力

── 最後に、コンピューティングとはどんな仕事なのか、その魅力はどこにあるのかについて、長年この仕事に携わってきた小杉さんのお考えを伺いたいです。

小杉:コンピューティングの魅力というのは、いろんなものをつなげること、今流行りの言葉でいえば「絆」というものかなあと思っています。

── 絆、ですか。コンピューティングの話で「絆」という用語が出てくるとは思いませんでした。

小杉:どんなに高性能の望遠鏡でも、どんなに優れたハードウェアでも、ソフトウェアがなければただの箱です。それぞれの機器の限界性能はハードウェアで決まりますが、実際の運用でその限界を引き出すことや、他の機器とつなげてシステムとして働かせるのは、ソフトウェアの仕事です。以前にも申し上げたことがありますが、1つ1つの機器を縦糸だとすると、ソフトウェアはそれらをつなぎ合わせてシステムという織物に仕上げる横糸なんです。

── なるほど、よくわかります。

小杉:また、これも先ほど申し上げましたが、アルマの機器は、アンテナも受信機も相関器も、すべて世界最先端のものなので、まずはそれに触れるということ自体が楽しくて、興味が湧きます。そのような1つ1つの最先端の機器をより深く理解して、ひとつのシステムとしてつなぎ合わせていくのももちろん楽しいのですが、その過程でこうした世界一の機器を作った人々と触れ合えるんですよ。いろいろな機器をどんなふうにソフトウェアで制御をしようかとか、そういった話を彼らとしていきますので。世界最先端の物作りの人と出会う機会があるというのも、非常に魅力的だと思います。それを通じて、我々の知識や視野も広がっていきますから。

── 機械同士だけではなく、人同士もつなぎ合わせるのが、コンピューティングなのですね。

小杉:はい。それが多分、コンピューティングの一番の魅力かなと私は思います。世界最先端の人々をつなぐ力、「絆」を作る力が、コンピューティングにはあるんじゃないですかね。

注

大谷浩さん

元 京都大学理学部宇宙物理学教室 教授。現 京都大学大学院理学研究科 名誉教授。活動銀河の観測的研究が専門で、複数の3次元分光観測装置の開発を主導した。

佐々木敏由紀さん

元 国立天文台ハワイ観測所准教授。岡山天体物理観測所の望遠鏡制御システムをPCベースのシステムとして再構築した(1980年代末)。その後、すばる望遠鏡の観測制御システムの設計や構築を主導した。

立松健一さん

現 国立天文台野辺山宇宙電波観測所長。星間物質の研究が専門で、野辺山45m電波望遠鏡のソフトウェア開発にも携わっていた。

森田耕一郎さん

元 国立天文台チリ観測所教授。複数のアンテナを組み合わせて観測する干渉計システムのエキスパートとして、野辺山ミリ波干渉計の建設(1980年代)およびアルマ望遠鏡のソフトウェア開発・システム性能評価に携わった。