2023.07.14

宇宙最初の暗黒星雲に見る星々の生と死

138億年前の宇宙誕生から間もないころに星や銀河がどのように形成されたのかを知るためには、遠方銀河の観測が重要です。例えば、130億光年彼方にある天体が放った光や電波は130億年の時間をかけて地球に届くので、それを観測することは130億年前のその天体の姿を見ていることになります。

研究チームは2012年にアルマ望遠鏡による超遠方銀河の探査に乗り出し、その後2016年に、当時としては史上最遠方の酸素が放つ電波を検出したという世界記録に結びつきました。その後も記録を更新し、2018年に132.8億光年彼方の酸素が放つ電波を検出し、当時史上最遠方の銀河の同定に成功しました。さらに、2019年に132億光年彼方の別の銀河MACS0416_Y1から、酸素の放つ電波に加え、塵が放つ電波を検出することに成功しました。塵は星が一生を終える際に周囲に撒き散らされる残骸に由来します。星々の生と死がまだあまり繰り返されていない早期宇宙に塵が存在することは、驚くべき発見でした。

冷たい塵やガスからなる雲は、塵が星の光を遮るために黒く見えることから、暗黒星雲と呼ばれます。星の残骸の集積体である暗黒星雲は、新たな星が生まれる母体であることが知られています。従って、暗黒星雲内部の詳細観測が、銀河の中で星がどのようにして生まれては死に、次の世代の星の誕生へつながっていくかを知る上で重要です。暗黒星雲の中で巨大な星が生まれると、生まれたての星は高温であるために周りのガスの電子を剥ぎ取ってイオン化します。こうしたイオン化したガスからなる星雲を散光星雲と言います。2019年に遠方銀河MACS0416_Y1に見つかった塵と酸素はそれぞれ、暗黒星雲と散光星雲から放射されていると考えられます。すなわち、塵と酸素の分布を詳細に観測できれば、銀河の中の暗黒星雲で星がどのように生まれ、散光星雲ができるかを知る手がかりになります。

そこで、研究チームは今回、MACS0416_Y1の高解像度観測を試みました。アルマ望遠鏡のアンテナを直径3.4キロメートルの望遠鏡に相当する解像度が得られるように配置し、28時間に及ぶ長時間の観測を行い、遠方銀河としてはこれまでとこれまでよりはるかに高い解像度と高い感度の観測画像を得ることに成功しました。それにより、塵の出す電波と酸素の出す電波の出所が別の場所であると見分けることができました。2019年の観測で得られた画像は解像度が十分でなく、塵と酸素、すなわち暗黒星雲と散光星雲の区別ができませんでした。今回得られた画像を見ると、散光星雲と暗黒星雲がお互いを避けあうように入り組んで分布していることがわかります。これはちょうど、山あいの平地をぬって集落や畑が広がっていくように、暗黒星雲の内部で誕生した星々が周りのガスをイオン化し、散光星雲に変えている様子を見ているものと考えられます。

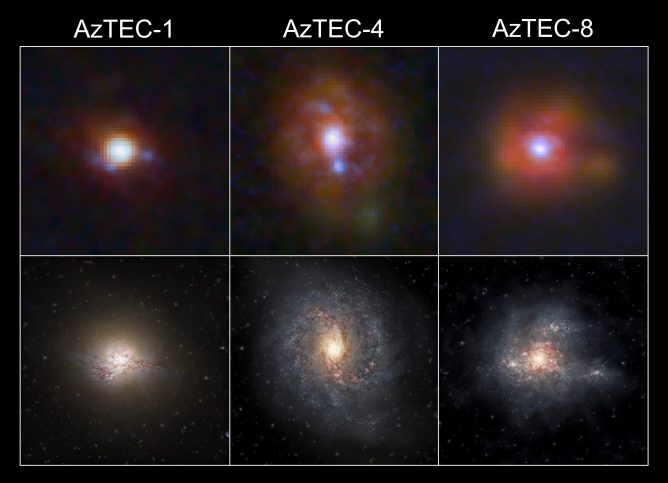

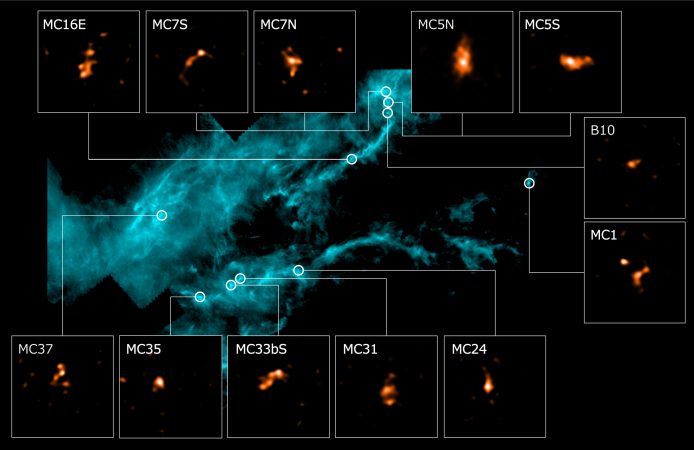

図:人類史上最遠方の暗黒星雲をもつ 132 億光年彼方の銀河 MACS0416_Y1 の画像。画像は一辺およそ1万5千光年。

(左)アルマ望遠鏡がとらえた暗黒星雲(塵が放つ電波)と散光星雲(酸素が放つ電波)、およびハッブル宇宙望遠鏡の星々の画像。Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Tamura et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope 観測画像のみをダウンロード

(右) 暗黒星雲がもつ塵が放つ電波をとらえたアルマ望遠鏡の画像。中央部に縦方向に伸びた楕円形の空洞「スーパーバブル」が見える。Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Tamura et al.

また、赤色で示す塵の分布だけを見ると、画像中央の位置に直径およそ1000光年に及ぶ巨大な空洞があいている様子が見えます。これまでの研究から、MACS0416_Y1は過去数百万年にわたって天の川銀河のおよそ100倍にも及ぶスピードで星を生み出していることがわかっていました。これらの星々は巨大な集団(星団)として生まれ、短命のうちに次々に超新星爆発を起こして死を迎え、その衝撃で巨大な空洞「スーパーバブル」をつくっている可能性がありました。今回見つかった空洞は、まさにこのスーパーバブルである可能性があります。この巨大なバブルはやがて破裂し、銀河内部の星間空間や銀河の外の広大な空間に星々の残骸(さまざまな元素や塵)を含むガスを撒き散らすと予想されます。こうした元素や塵は、ふたたび暗黒星雲に取り込まれて次世代の恒星や惑星の材料となるだけでなく、銀河や銀河団の化学組成を変容させていく、いわば「宇宙の物質循環」を生み出す原動力となると考えられます。

さらに、今回の観測で、星雲を構成するガスの運動を知ることもできました。「ガスは、時速20万キロメートルもの乱気流となっていました。このような乱気流のもとでは、星々は巨大星団となって誕生する可能性が指摘されています。このような巨大星団は形成期の銀河に見られる特徴であり、今後ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡や、国立天文台他が国際協力で建設を計画している口径 30メートルの光学赤外線望遠鏡TMT(Thirty Meter Telescope)により、形成される星団自体の高解像度観測を行うことで、より詳細な情報が得られると期待されます。」と、名古屋大学大学院理学研究科の田村陽一教授は語ります。

また、高解像度と高感度を同時に実現したアルマ望遠鏡の性能が、今回の成果を初めて可能にしました。一般に、同じ観測時間で解像度を上げると、感度は犠牲になります。今回ターゲットとした天体は132億光年彼方の非常に暗い天体なので、高い感度が必要です。筑波大学数理物質系の橋本拓也助教は、今回の観測性能を「東京から見た富士山の山頂にいる、3センチメートル離れた2匹のホタルの放つ光のさらに50分の1という非常に弱い光をとらえ、かつその2匹のホタルを区別できるほどの高い感度と解像度に対応します。」と表現し、「本研究の成果は、アルマ望遠鏡の究極の性能を引き出すことで、宇宙早期の銀河の成り立ちや星々の生死、そして宇宙の物質循環の理解につながった意義深いものです。」と述べています。

この研究成果は Yoichi Tamura et al. “The 300 parsec resolution imaging of a z = 8.31 galaxy: Turbulent ionized gas and potential stellar feedback 600 million years after the Big Bang”として米国学術雑誌The Astrophysical Journal (アストロフィジカル・ジャーナル)に2023年7月13日付で掲載されます(DOI: 10.3847/1538-4357/acd637)。

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(17H06130, 19H01931, 20H01951, 20H05861, 20K22358, 21H01128, 21H04496, 22J21948, 22H01258, 22H04939)、および自然科学研究機構国立天文台ALMA共同科学研究事業(2018-09B, 2020-16B)、文部科学省卓越研究員事業(HJH02007)の支援のもとで行われました。

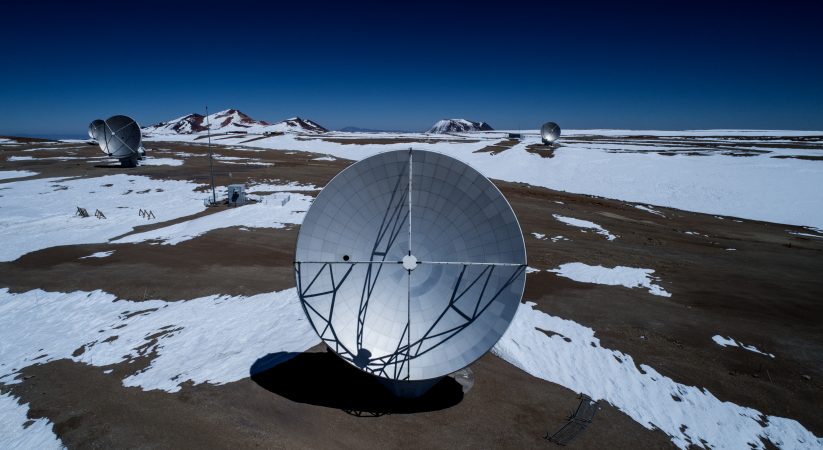

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。