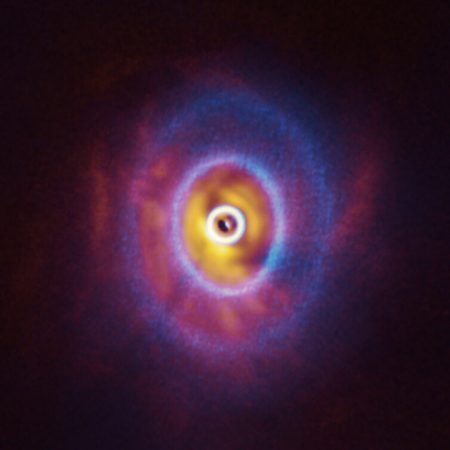

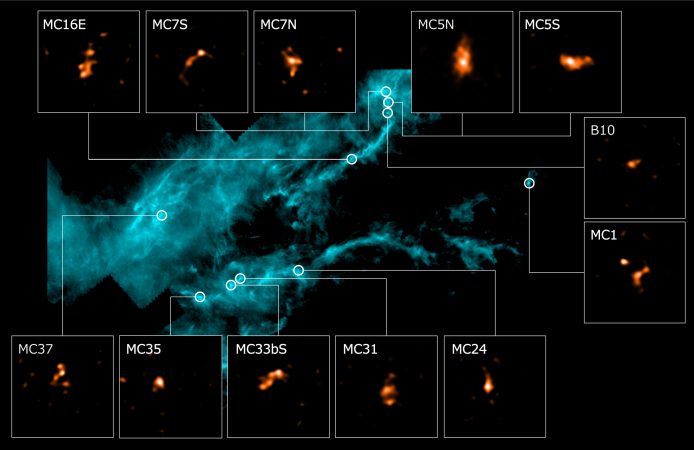

2013年1月に実施されたアルマ望遠鏡試験観測により、日本が開発したバンド4受信機による初めての天体電波画像の撮影に成功しました。観測対象となったのは、へびつかい座にある原始星(赤ちゃん星)IRAS16293-2422で、この天体の周囲に存在する硫化炭素分子(CS)が発する電波をとらえ、その分布を画像化しました。

硫化炭素分子が放つ電波で観測した、原始星IRAS16293-2422を取り巻くガス。電波のドップラー効果を測ることで、この原始星の周囲を分子雲がどのような速度で動いているかを調べることができる。

アルマ望遠鏡では、観測する電波を10の周波数帯(バンド)に分けて受信します。各周波数帯の電波をもっとも効率よく受信するために、それぞれの周波数帯に特化した専用の受信機が開発されています。日本はこの10の周波数帯のうちバンド4(受信周波数 125~163 GHz)、バンド8(385~500 GHz)、バンド10(787~950 GHz)の3つの周波数帯の受信機開発を分担しています。

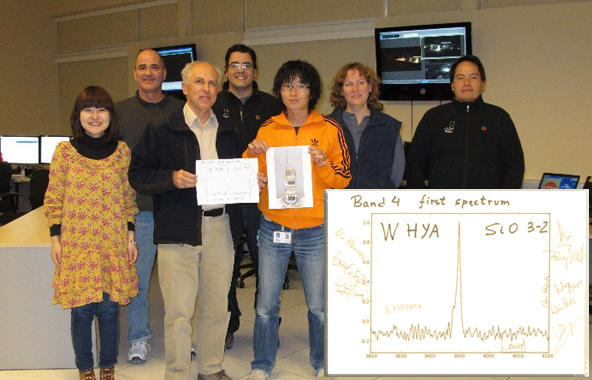

アルマ望遠鏡が観測するミリ波・サブミリ波は発信・受信ともに高い技術が必要で、また空気中での減衰も大きいため、民生品としてはあまり作られていません。そのため、アルマ望遠鏡に使われる高感度受信機は、日本では国立天文台先端技術センターが中心となって2004年から開発を行ってきました。受信機の心臓部であるSIS素子(注)は先端技術センター内のクリーンルームで、SIS素子まで電波を導く光学系部品やその支持機構などの部品は同じく先端技術センター内のメカニカルエンジニアリングショップで開発・製造されたものです。バンド4受信機は、アルマ望遠鏡に必要な高い性能を達成していることを確認する2度の審査会(基本設計審査会、最終設計審査会)をクリアして、チリに向けて出荷されました。そして2010年6月には、バンド4受信機を用いて初めて天体からの電波スペクトルを受信することに成功しました。その後受信機の製造と性能試験は順調に進み、今回、初めて天体電波画像の取得に成功したのです。現在国立天文台先端技術センターでバンド4受信機開発チームリーダーを務める鵜澤佳徳 准教授は、「私たちが作り上げてきたバンド4受信機で初めて天体の電波画像を撮影することに成功したことを聞き、とてもうれしく思います。開発には数多くの技術的課題がありましたが、チーム一丸となって課題をひとつひとつクリアすることでここまでたどり着くことができました。世界の天文学者がこの受信機を使って宇宙の謎を解いてくれることを期待しています。」と述べています。

バンド4受信機(全高54 cm)

最上部の筒状になった部分(ホーン)から電波が入り、その下のミキサブロックの中で電気信号として取り出されます。SIS素子はこのミキサブロックの中に入っています。バンド4受信機は他のバンドの受信機と一緒に真空冷凍容器の中に収められ、各アンテナの中に搭載されます。

バンド4受信機用ミキサブロック(左上)、超伝導回路(下)、およびSIS接合部断面の電子顕微鏡写真(右上)

超伝導回路は、水晶基板の上にニオブ (Nb) や二酸化ケイ素 (SiO2) 等の薄膜を積層して製作しています。検出部の心臓部であるSIS接合部はニオブ (Nb) と酸化アルミニウム(Al2O3)/アルミニウム (Al) の薄膜を積層して作られており、その大きさは1.8マイクロメートル角と非常に小さいものです。

Credit: 国立天文台

アルマ望遠鏡のバンド4受信機は、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の野辺山ミリ波干渉計で使われていた同じ周波数帯の受信機に比べて感度が2倍以上向上しています。高性能な超伝導デバイスとそこに損失無く電波を導くミキサブロックの開発に成功したことで、この高い感度を実現することができました。

アルマ望遠鏡受信機の開発には、高い性能を達成することはもちろんですが、その高い性能を持った受信機を安定的に量産するという課題もありました。各バンドの受信機はアルマ望遠鏡の全66台のアンテナに搭載されるため、それらの受信機がそろって良い性能を持っていなければ、すべてのアンテナを組み合わせて一つの望遠鏡にする「電波干渉計」という仕組みをうまく生かすことができません。バンド4チーム技術リードの高橋敏一 主任技術員は、この量産の難しさについて次のように語っています。「一般企業と違い、国立天文台では同じスペックの製品を数多く作るという経験はあまりありませんでした。個々の部品の品質管理にも気を配り、各部品の追跡可能性の確保やチリ現地までの輸送の際の安全性の確保を行うことで、このハードルをクリアすることができました。」またバンド4受信機の基礎開発技術研究に深く携わってきた大阪府立大学の小川英夫特認教授は、「受信機開発には、超伝導体の専門家から微細加工技術をもつ企業、光学設計や性能評価を行う研究者など多くの関係者の力を統合することが必要でした。この成果は国立天文台、国内外の大学・研究機関と企業の技術力の結晶といえるでしょう。」と述べています。

バンド4受信機の基本設計を主導したのち、チリ現地にてバンド4受信機の搭載試験観測を主導してきた合同アルマ観測所シニアRFエンジニアの浅山信一郎 国立天文台チリ観測所准教授は、「世界最高性能を誇るバンド4受信機が、アルマの中で揃って機能し、電波干渉計による高品質の天体画像が取得できたことは感無量です。これまで開発に関わっていただいたすべての関係者に感謝の言葉を述べたいと思います。」と語りました。

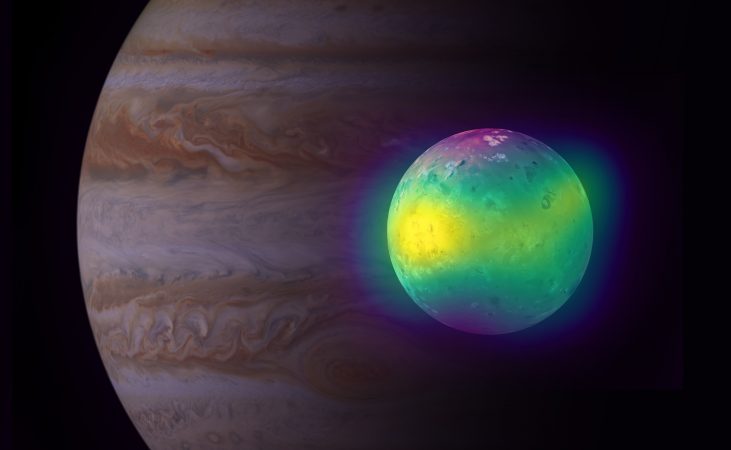

今回のバンド4受信機試験観測では、アルマ望遠鏡のアンテナのうち日本が開発した直径7mアンテナ6台で、へびつかい座の方向約400光年の位置にある原始星IRAS16293-2422を観測しました。生まれたばかりのこの原始星の周囲には、星が生まれるもととなった大量のガスが取り巻いています。今回の試験観測では、そのガスに含まれる硫化炭素分子(CS)が放射する周波数147 GHzの電波を観測しました。硫化炭素分子は、ガスの密度が高いところで強く電波を出すため、生まれたばかりの星のすぐ近くにあってこれから星に取り込まれていくガスの様子を観測するのに適しています。バンド4受信機で観測できる周波数帯では、このほか低温の星形成領域に多く分布するホルムアルデヒド (H2CO) や重水素化合物、複数の炭素原子が一直線につながった炭素鎖分子が電波を出すことが知られています。今回の画像解析を担当した合同アルマ観測所システムアストロノマーの澤田剛士 国立天文台助教は、「アルマ望遠鏡でバンド4受信機を使った観測が可能になることで、星間ガスについてより多くの情報を得ることができ、星や銀河の誕生の謎の解明につながると期待しています。」と語りました。

注

SISは「超伝導体(Superconductor)-絶縁体(Insulator)-超伝導体」の頭文字を取ったもので、二つの超伝導電極の間に非常に薄い絶縁体(厚さ約1nm)を挟んだサンドイッチ構造をしています。本来絶縁体には電気は流れないはずですが、絶縁体をきわめて薄くすると量子力学的効果によるトンネル電流が流れます。このトンネル電流が、SIS素子に入射する電波の強度と周波数の関数となるため、SISは高感度な電波受信機として使われています。バンド4受信機のSIS接合部は1.8マイクロメートル角の大きさで、半導体工場にあるような薄膜作製装置や紫外線露光装置などを駆使した高度な加工技術によって製作されています。