2016.06.17

アルマ望遠鏡、観測史上最遠方の酸素を捉える

研究の背景

現在の宇宙には様々な元素が存在しますが、今から138億年前のビッグバン直後には、最も軽い元素である水素、2番目に軽いヘリウムと、ごく微量のリチウム(3番目に軽い元素)しか存在しませんでした。より重い元素、例えば私たちにも身近な酸素や炭素―天文学では「重元素」と呼ぶ―は、星の内部での核融合反応によって作られ、超新星爆発など星の死とともに宇宙空間にばら撒かれていきました。例えば、太陽は質量で71%が水素、27%がヘリウム、2%がその他の元素という組成になっています。長い年月をかけて宇宙の中で星の生死が繰り返されることによって、太陽が生まれるころには「重元素」が2%ほど蓄積したのです。つまり、「重元素」の量は、星形成の歴史を反映しているのです。

「宇宙最初期の『重元素』を探すことは、その時代の星形成の歴史を調べることです。そして、星の大集団である銀河がどのようにして生まれたのか、宇宙の夜明けとも言うべき『宇宙再電離』を何が起こしたのか、という難問にも迫ることができます」と、研究チームの代表である井上氏は語っています。

ビッグバン当初の宇宙は非常に高温だったため、陽子と電子がバラバラに飛び交う「電離状態」にありました。宇宙が膨張してくると次第に温度は下がり、ビッグバンから約40万年後には電離状態を脱し、陽子と電子が結合して水素原子が生まれました。さらに数億年が経過するうちに宇宙の中では天体が誕生し、そこから放たれる強烈な光によって宇宙に満ちる水素は再び電離されていったと考えられています。これが「宇宙再電離」です。「宇宙再電離」は宇宙全体の物質の状態が一変した一大イベントですが、どんな天体が再電離を引き起こしたのか具体的には明らかになっておらず、宇宙初期に残された大きなミステリーとなっています。

宇宙の歴史を表した模式図。ビッグバンで始まった宇宙は、約40万年後に電気的に中性の時代を迎えます。宇宙誕生から数億年後に天体が誕生し、その光で周囲が徐々に電離され、宇宙誕生からおよそ10億年の頃には完全に電離された状態になったと考えられています。

クレジット:国立天文台

研究チームはまず、どの重元素が放つ光を狙うべきか検討することにしました。電離した炭素が出す光は強く、かなり遠方の宇宙にある銀河でもすでに検出例がありましたが、「宇宙再電離」が起こった約130億年前の宇宙にある銀河では炭素の光が検出できないほど弱いという観測結果が出始めていました。そこで研究チームは電離した酸素が出す光に注目しました。

「電離した酸素の光はとても強いはずだと考えていました。なぜなら、宇宙初期の若い銀河に似た環境を持つ大マゼラン雲の星形成領域では、酸素の光が実際にとても強いからです。そしてそれは日本の赤外線天文衛星『あかり』で確かめられていました」と松尾氏は語っています。

しかし当時、電離した酸素の光を遠方の銀河から検出した例はほとんど無く、アルマ望遠鏡の厳しい審査基準をクリアして観測時間を確保することは困難でした。そこで研究チームは、大規模な宇宙進化シミュレーションを実行し、宇宙最初期の銀河からの電離した酸素の光の強さを予想してみました。すると、アルマ望遠鏡で簡単に検出できるほど強いという結果となり、2014年に理論予想論文を発表しました。

「電離した酸素の光が思ったより強く、予想を早く確かめたい気持ちになりました」とシミュレーションを実行した清水一紘氏(大阪大学)は語っています。

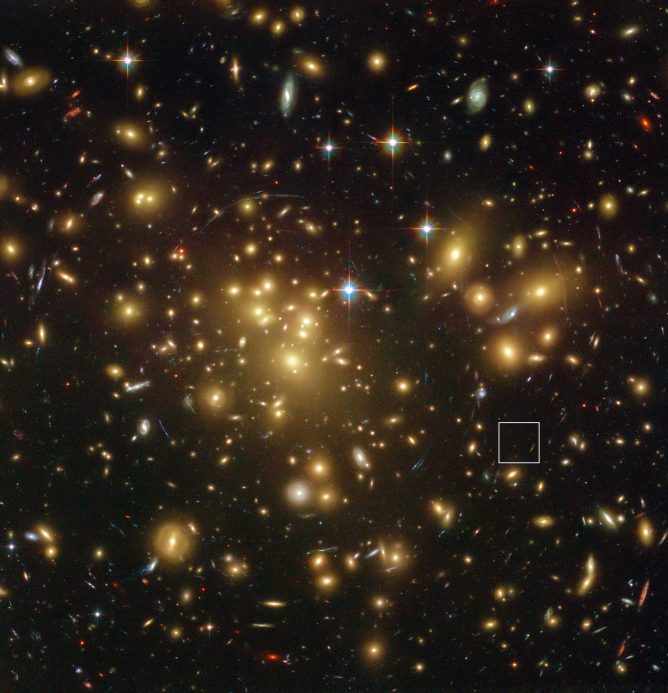

研究チームは、くじら座の方向およそ131億光年かなたにある銀河SXDF-NB1006-2をアルマ望遠鏡の観測ターゲットに選びました。この銀河は国立天文台が運用するすばる望遠鏡によって2012年に発見された銀河で、米国のケック望遠鏡を用いた追観測で、その当時は観測史上最遠の場所にあると分かった銀河でした (注1)。すばる望遠鏡による観測では、この銀河に含まれる電離水素ガスからの光が検出されていましたが、研究チームのねらいは電離した酸素の光と、重元素の塵粒子からの光でした。

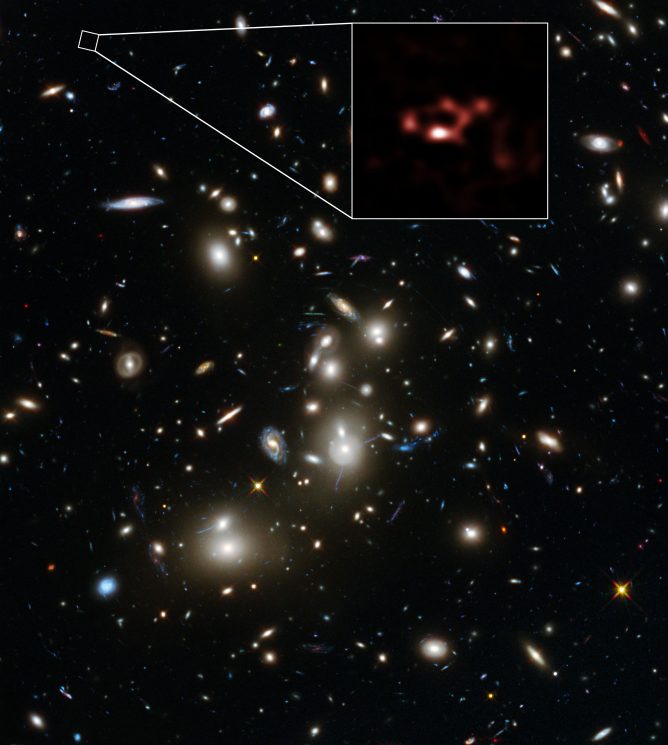

すばる望遠鏡で発見されたSXDF-NB1006-2の画像。青色を B バンド、緑色を R バンド、赤色を NB1006 バンドに割り当てています。

クレジット:国立天文台, All rights reserved.

アルマ望遠鏡での観測

高い感度を持つアルマ望遠鏡による観測が2015年6月に実施され、研究チームはSXDF-NB1006-2から電離した酸素の光を検出することに成功しました (注2)。これは人類がこれまで目にした最遠方の酸素であり、宇宙誕生後およそ7億年という最初期の宇宙に酸素が存在していたことを証明する結果です (注3)。さらに、その光の強さから水素に対する酸素の存在比率を計算すると、太陽における比率の10分の1程度(質量割合で0.05%)であることがわかりました。

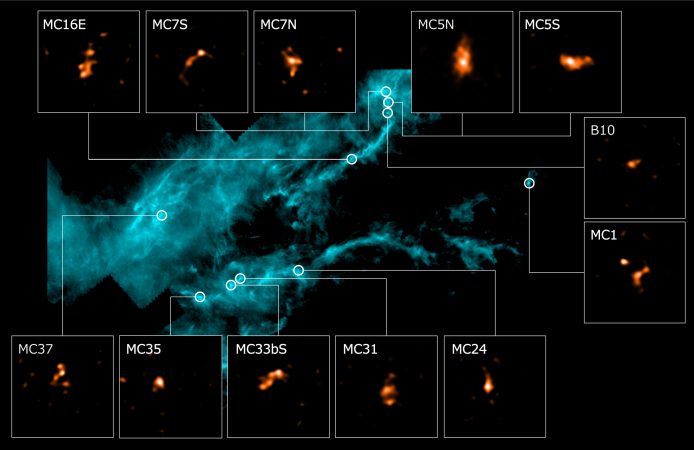

SXDF-NB1006-2の疑似カラー合成画像。アルマ望遠鏡で観測された電離酸素からの光を緑色、すばる望遠鏡で観測された電離水素からの光を青色、イギリス赤外線望遠鏡UKIRTで観測された紫外線を赤色で合成しています。

クレジット:国立天文台, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

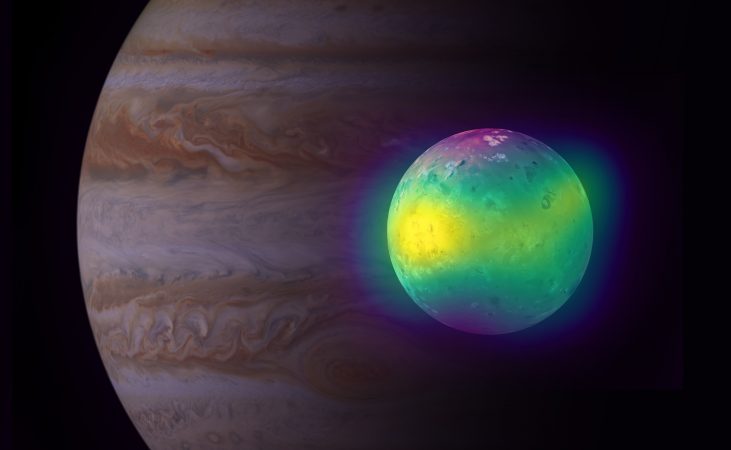

SXDF-NB1006-2の想像図。巨大な若い星たちが放つ強烈な光によってガスが電離されている様子が描かれています。

クレジット: 国立天文台

「宇宙初期なので星形成の歴史が浅く、太陽の組成より少ないのは当然と言えます。また、太陽の組成の10分の1というのも私たちの銀河形成シミュレーションの予想通りでした。でも一つ予想外のことがありました。塵の少なさです」と、研究チームの一員である吉田直紀氏(東京大学)はコメントしています。実は、塵からの光はアルマ望遠鏡による観測では検出されませんでした。塵の材料である「重元素」は現在の宇宙の10分の1程度はありますが、塵はそれ以上に少なかったわけです。また、研究チームは炭素の光もアルマ望遠鏡で観測しましたが、こちらも検出されませんでした。「この銀河の中では何か特殊なことが起こっているようです。例えば、ガスのほとんどが電離されているのかもしれません」と井上氏は語っています。

今回検出された放射は、電子を2個はぎ取られた酸素からのものでした。酸素原子から2個の電子をはぎ取るには、大きなエネルギーを持った強烈な光が必要です。SXDF-NB1006-2にこうした酸素が存在しているということは、太陽の数十倍の質量を持つ巨大な星が多数存在していることを示しています。一方で、塵が少なく、炭素の光も弱いということは、「宇宙再電離」にとっては非常に重要です。この銀河に含まれる巨大星から放たれた強烈な光が銀河の外にまで達し、広範囲のガスを電離させるからです。「SXDF-NB1006-2は『宇宙再電離』を引き起こした光源のプロトタイプかもしれないのです」と井上氏は語ります。

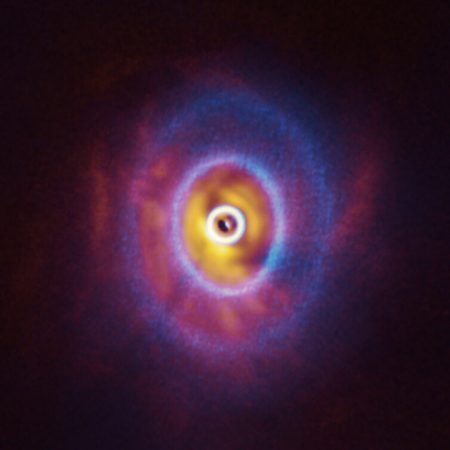

宇宙再電離のコンピュータシミュレーション映像。

中心に再電離の原因となる強烈な光を発する天体が位置しており、時間とともに電離された領域(黄色で表現)が広がっていくことがわかります。このシミュレーションでは一辺5万光年の領域を計算しており、シミュレーションの開始から終了までは500万年に相当します。

Credit: S. Chon (University of Tokyo), All rights reserved.

「今回の研究成果は、第一歩にすぎません。」と田村氏は語っています。「すでに、アルマ望遠鏡による次の観測が始まっています。高い解像度で観測すれば、銀河の中での電離酸素ガスの分布や運動の様子も見えるはずです。この銀河の性質を議論する上で非常に役に立つ情報になるでしょう。そして、どんな銀河が『宇宙再電離』を引き起こしたのか明らかにする重要な手がかりが得られるでしょう。」

注

[1] すばる望遠鏡プレスリリース『最遠方銀河で見る夜明け前の宇宙の姿』(2012年6月3日発表)参照。すばる望遠鏡のプレスリリースでは距離129.1億光年となっていますが、最新の宇宙論パラメータ(H0=67.3km/s/Mpc, Ωm=0.315, Λ=0.685: Planck 2013 Results)で距離を再計算すると、130.8億光年となります。距離の計算について、詳しくは「遠い天体の距離について」もご覧ください。

[2] 2階電離した酸素が放つ波長88マイクロメートルの赤外線が、宇宙膨張にともなって波長725マイクロメートルのサブミリ波まで引き伸ばされ、アルマ望遠鏡で観測が可能になりました。なお波長725マイクロメートルの電波を検出したのは、日本が開発を担当したバンド8受信機(観測波長600~780マイクロメートル)です。

[3] Finkelstein et al. (2013)では、SXDF-NB1006-2よりやや遠い銀河に電離酸素の存在を間接的に示す結果が得られていますが、酸素の光を分離して直接検出したものとしては今回の発見が最遠の記録です。

論文・研究チーム

この研究成果は、Inoue et al. “Detection of an oxygen emission line from a high redshift galaxy in the reionization epoch”として、2016年6月16日(日本時間6月17日)発行の米国の科学雑誌「サイエンス」オンライン版に掲載されます。

この研究を行った研究チームのメンバーは、以下の通りです。

井上昭雄(大阪産業大学)、田村陽一(東京大学)、松尾宏(国立天文台/総合研究大学院大学)、馬渡健(大阪産業大学)、清水一紘(大阪大学)、澁谷隆俊(東京大学)、太田一陽(ケンブリッジ大学)、吉田直紀(東京大学)、Erik Zackrisson(ウプサラ大学)、柏川伸成(国立天文台/総合研究大学院大学)、河野孝太郎(東京大学)、梅畑豪紀(欧州南天天文台/東京大学)、廿日出文洋(国立天文台)、家正則(国立天文台)、松田有一(国立天文台/総合研究大学院大学)、岡本崇(北海道大学)、山口裕貴(東京大学)

この研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(No. 26287034、26247022、25287050、24740112、15H02073、15K17616)、日本学術振興会特別研究員奨励費、文部科学省グローバルCOEプログラム「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学」、ケンブリッジ大学カブリ宇宙論研究所フェローシップ、スウェーデン研究委員会、ヴェナー=グレン財団からの支援を受けて行われました。

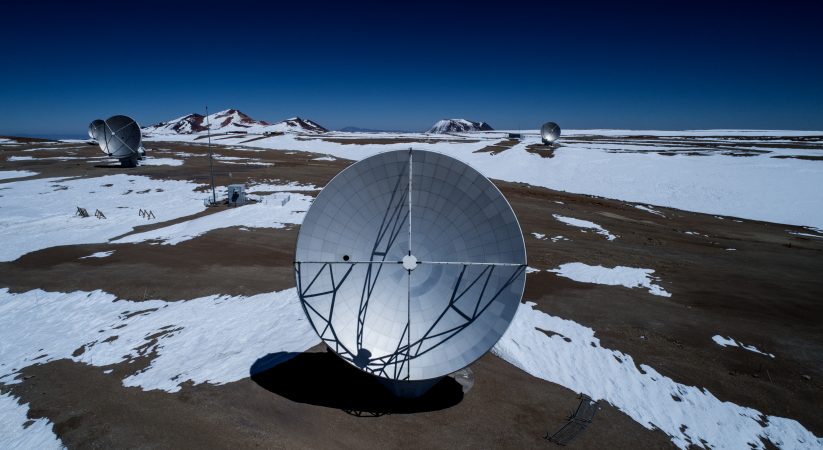

アルマ望遠鏡について

アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA, “アルマ望遠鏡”)は、ヨーロッパ南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾行政院国家科学委員会(NSC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宙科学研究院(KASI)によって分担されます。

アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同ALMA観測所(JAO)は、ALMAの建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。