2016.12.05

アルマ望遠鏡、惑星の種の成長に迫る

研究の背景

太陽のような星は、宇宙に漂うガスと塵が寄り集まることで誕生しました。地球や木星のような惑星は、若い星の周囲を取り巻くガスや塵の円盤(原始惑星系円盤)の中で、やはりガスや塵が集まることによって作られました。私たちが住む太陽系は、およそ46億年前にこうして誕生したと考えられています。そして宇宙の中には、今まさにこうした過程の途上にいる天体が数多く存在しています。

惑星はガスや塵が集まってできたものだ、ということは研究者の間では広く受け入れられている考えですが、その細かい過程まではまだ明らかになっていません。たとえば、地球は主に岩石でできた惑星ですが、もともと1マイクロメートル程度であった塵の粒子がどのようなペースで合体成長して1万キロメートルを超える岩石惑星になったのか、という疑問は未解決のまま残されています。これは、若い星のまわりの塵粒子の大きさを精度良く測定するのが困難であったことが一因です。惑星の形成過程を本当に理解するには塵の成長の様子を明らかにする必要があり、その鍵として研究チームが今回初めて着目したのが、電波の「偏光」 [1] です。

惑星誕生領域で観測される電波の偏光は、磁場のはたらきで整列した塵が電波を発することで生じるとこれまで考えられてきましたが、アルマ望遠鏡以前の観測では不思議なことに偏光は検出されていませんでした。一方、今回の研究チームを率いるフンボルトフェローの片岡章雅氏(ハイデルベルク大学/国立天文台特別客員研究員、論文出版当時は日本学術振興会海外特別研究員)は、塵が放つ電波をまわりの塵が散乱することでも偏光が生じ得ることを理論的に予測していました。しかも、散乱による偏光の現れ方は磁場によるものとは異なる特徴的な形状を示すこと、偏光の強度から塵粒子の大きさを従来よりも精度よく見積もることができることも予測していました。この理論的な予測を観測で実証するため、片岡氏はアルマ望遠鏡を使った観測に挑みました。

アルマ望遠鏡による観測

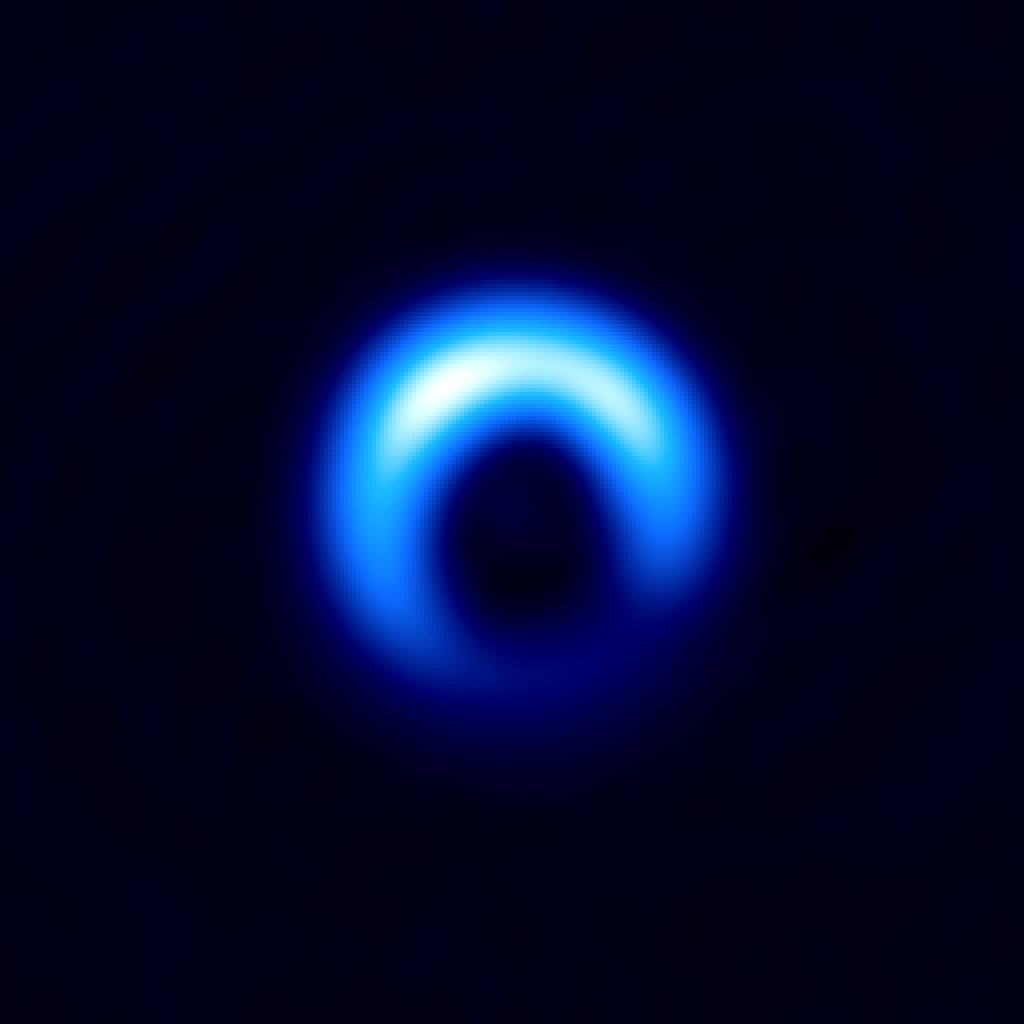

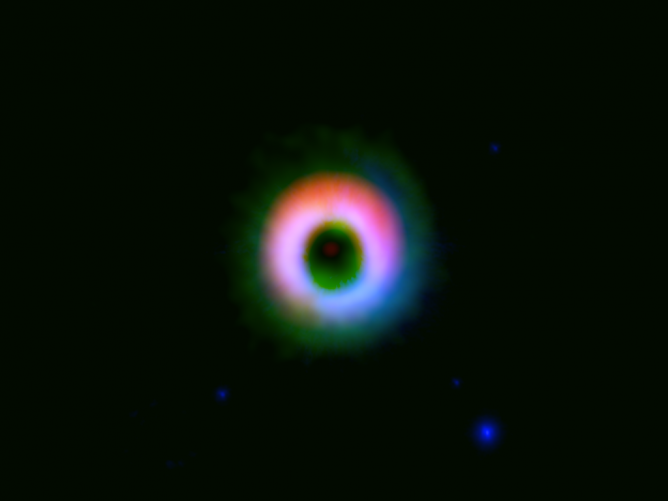

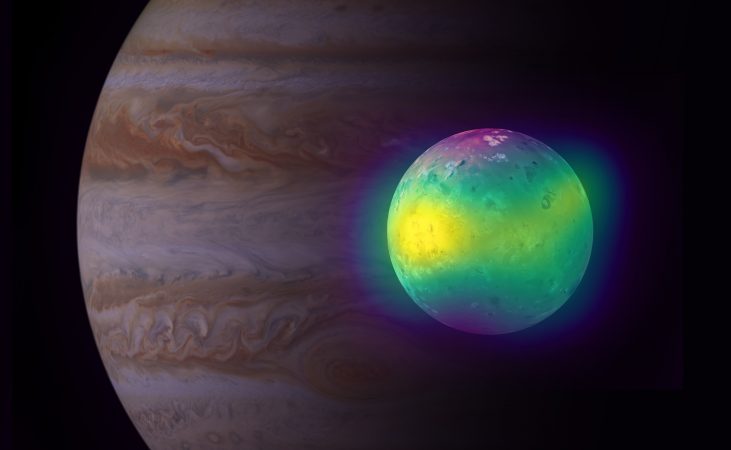

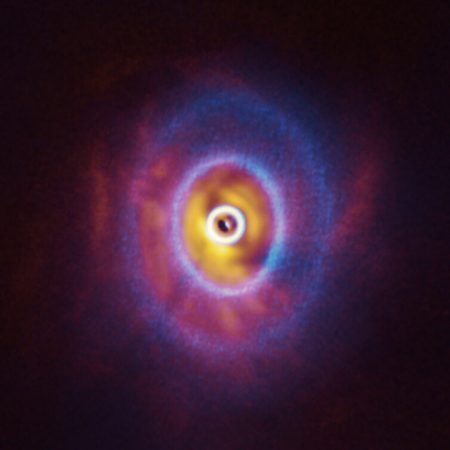

研究チームは、周囲に塵とガスの円盤を持つ若い星HD 142527をアルマ望遠鏡で観測しました [2]。アルマ望遠鏡による観測の結果、理論予測と合致する偏光パターンを検出することに初めて成功しました。磁場によって整列した塵が放つ偏光では原始惑星系円盤に放射状の偏光パターンが現れるのに対して、塵が起こす散乱による偏光ではそれとは90度向きが異なる偏光パターンが現れることが理論的に予言されており、観測の結果、実際に散乱に起因すると考えられる偏光パターンが発見されました(参考:補足説明)。

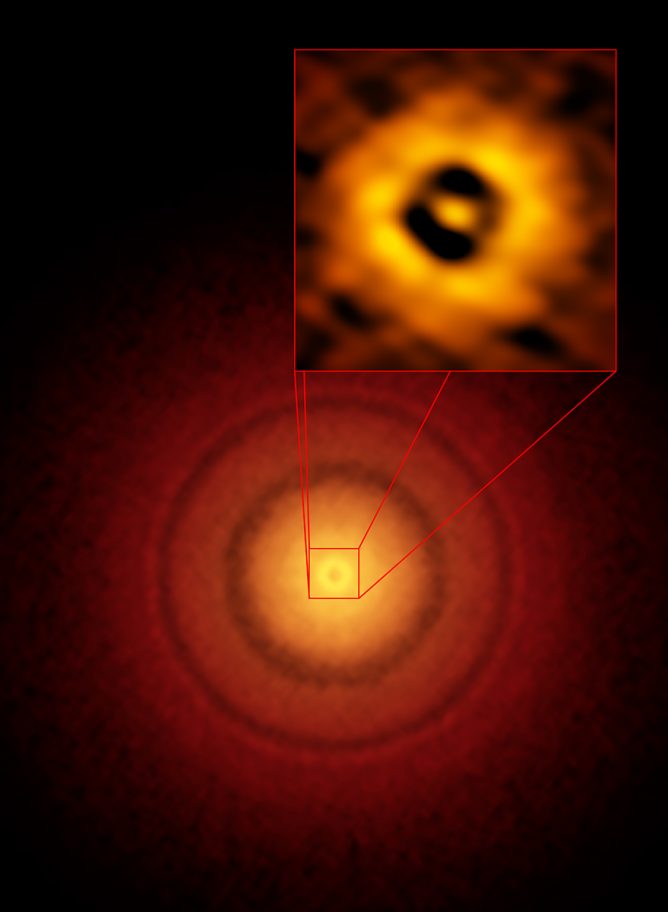

さらに偏光の強度から、偏光を起こすもとになる塵粒子の大きさが最大でおよそ150マイクロメートルであることも明らかになりました。これは偏光観測に基づいて塵粒子の大きさを導いた初めての例であり、またその値は、これまで原始惑星系円盤に存在する塵の大きさとして推測されていた値の1/10よりも小さなものでした。「従来は、塵粒子が球形であることを仮定し、そうした塵から放射される電波を想定して大きさを推定していました。塵粒子が電波を散乱することで生じる偏光という、これまでとは独立な情報で塵粒子を見直してみると、見積もられる大きさがまったく異なることがわかりました。これは、従来の仮定が間違っている可能性を示しています。」と片岡氏は述べています。

この矛盾を解決するアイディアとして研究チームは、塵が単純な球形ではなく、小さな塵粒子が複雑に連なった構造をしているのではないか、と考えています [3]。塵が、いわば「すき間だらけ」の構造をしている場合は、表面積が大きいために、放射される電波としては大きな塵と似た特徴を示しますが、塵表面の細かな構造が効く散乱では個々の塊の特徴が重要になってきます。今回散乱による偏光を観測した結果得られたのは、すき間だらけの大きな塵を構成する個々の粒子の性質といえるのです。もしこのアイディアが正しければ、惑星誕生領域における塵の成長過程についてのこれまでの考え方を大きく見直す必要が生じます。これは塵の成長理論の再構築だけでなく、これまでに得られた観測成果の解釈の変更をも促すかもしれません。

また今回の観測から、円盤内で偏光の強度が大きく異なる場所があることも明らかになりました。HD 142527の円盤では、東側で偏光度が高い一方、それ以外の場所での偏光度は低くなっています。こうした偏光度のムラは磁場でも塵による散乱でも現在のところ説明がつかず、今後の研究での解明が待たれます。

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Kataoka et al.

「HD 142527の塵の円盤で検出される電波のうち、偏光した成分はわずか数パーセントに過ぎませんでした。このわずかな信号を捉え、塵粒子の大きさを推測したり偏光度のムラを発見したりすることができたのは、アルマ望遠鏡の高い感度のおかげであり、アルマ望遠鏡によって初めて可能になる研究といえます。今回の研究は偏光を用いた塵成長研究の最初の一歩であり、今後どんどん面白くなっていく分野といえます。」と片岡氏は期待を述べています。

注

[1] 電波や可視光は、電場と磁場が振動する波が空間を伝わっていく「電磁波」の一種です。振動の方向は電磁波の進行方向に対して垂直であり、一般的な電磁波ではさまざまな方向の振動面の電磁波が重なり合っています。振動面がある方向に偏った状態を「偏光」と呼びます。

[2] HD 142527は、おおかみ座の方向およそ500光年の距離に位置しています。太陽のおよそ2倍の質量を持ち、年齢は500万歳程度と考えられています。原始惑星系円盤を持つ天体としてさかんに観測されており、これまでもアルマ望遠鏡やすばる望遠鏡などによる多くの観測成果が発表されています。(例:2006年6月27日付プレスリリース「すばる、新しい形の円盤を発見 ~多波長赤外線で見る惑星誕生の現場の姿~」、2014年1月17日付プレスリリース「アルマ望遠鏡が見つけた巨大惑星系形成の現場」)

[3] 片岡氏らはアルマ望遠鏡による観測の以前から、こうした構造の塵の存在を理論的に提唱していました。こうした構造の塵があれば、今回の偏光成果を説明できるだけでなく、塵の合体成長過程のさまざまな問題が解決できると考えられています。詳しくは、2013年10月4日付プレスリリース「惑星の種はすき間だらけ」をご覧ください。

論文・研究チーム

この研究成果は、Kataoka et al. “Submillimeter Polarization Observation of the Protoplanetary Disk around HD 142527″として、2016年11月発行の米国の天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に掲載されました。

この研究を行った研究チームのメンバーは、以下の通りです。

片岡章雅(フンボルトフェロー/ハイデルベルク大学/国立天文台特別客員研究員、出版当時は日本学術振興会海外特別研究員)、塚越崇、百瀬宗武(茨城大学)、永井洋(国立天文台)、武藤恭之(工学院大学)、Cornelis P. Dullemond(ハイデルベルク大学)、Adriana Pohl(ハイデルベルク大学/マックスプランク天文学研究所)、深川美里(名古屋大学)、芝井広(大阪大学)、花輪知幸(千葉大学)、村川幸史(大阪産業大学)

この研究は、文部科学省及び日本学術振興会科学研究費補助金(No. 23103004、15K17606、26800106)の支援を受けて行われました。

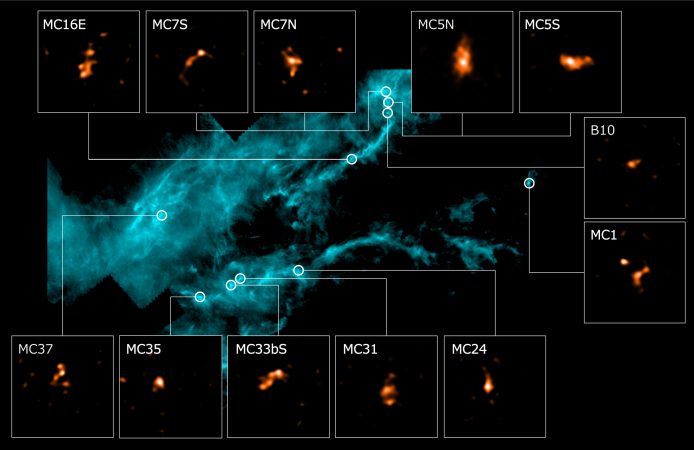

補足説明:散乱された電波の偏光

今回の研究では、塵の粒子によって散乱された電波の偏光を理解することが重要なポイントになります。塵の粒子が電波の波長よりも十分に小さい場合の、散乱による偏光の様子を示したのが図4です。ここでは中心にある塵の粒子に向かって左から強い電波、上から弱い電波が入射しています。これらの電波はいずれも進行方向に垂直な2つの方向の偏光成分が等しい(偏光していない)状態です。図の右下方向に散乱されていく電波では、もともと入射してきた電波の偏光成分のうち、散乱電波の進行方向に垂直な方向の偏光成分が保存されています(赤矢印と青矢印)。左側から入射してきた電波のほうが強いため、その偏光成分(青矢印)が卓越しており、散乱された電波は結果的に偏光した状態になります。強い電波の入射方向と垂直な偏光をもつことが重要です。

今回の円盤では、図5のように円盤内にある塵粒子に向かっていろいろな方向から電波が入ってきます。「円盤内部」のある点に注目した時、円盤の半径方向(図の上下方向)とその垂直方向(図の左右方向)に見通す距離を比較すると、半径と垂直方向の距離のほうがより長いため、電波を出す塵の総量が多く、図では左右の方向から強い電波が入射することになります。このため、円盤内部で散乱された電波は、図の上下方向、つまり半径方向の偏光を持ちます。円盤内のどの点でもこの状況が当てはまるため、円盤内の塵によって散乱された電波の偏光の方向は、中心から放射状に広がる方向となります。一方、円盤の外縁部では状況が異なります。円盤外縁部から見ると、塵の量が最も多いのは星の方向(半径方向)であり、星の方向から強い電波が入射します。このため、外縁部の塵が散乱した電波の偏光は、星の方向とは垂直な方向を持ちます。これらのことから、円盤内部と外縁部とは偏光の方向が90度異なることになります。

アルマ望遠鏡について

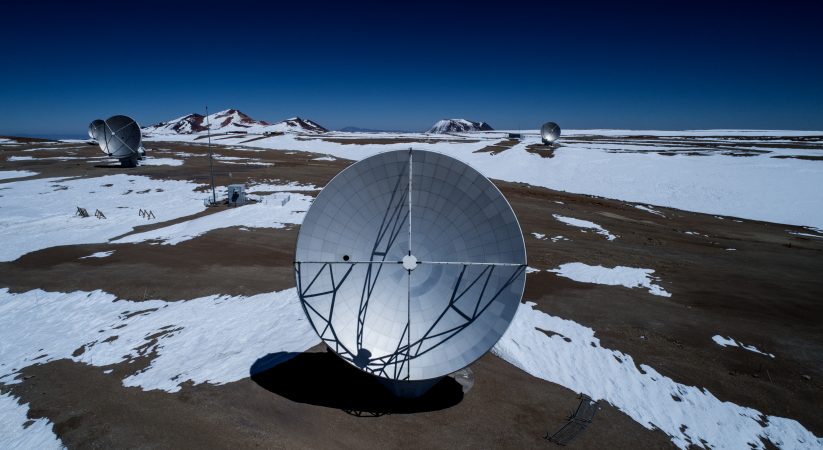

-

-

アルマ望遠鏡山頂施設 (AOS)空撮

Credit: Clem & Adri Bacri-Normier (wingsforscience.com)/ESO

アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同ALMA観測所(JAO)は、ALMAの建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。