2018年6月16日、2億光年かなたのひとつの銀河で発生した大爆発が地球でとらえられました。しかし、その爆発はこれまでに観測されたものとはまったく違っていました。研究者の間ではまだ論争が続いていますが、宇宙の中でも極めてエネルギーの高い現象が発生する瞬間を目の当たりにしたようです。

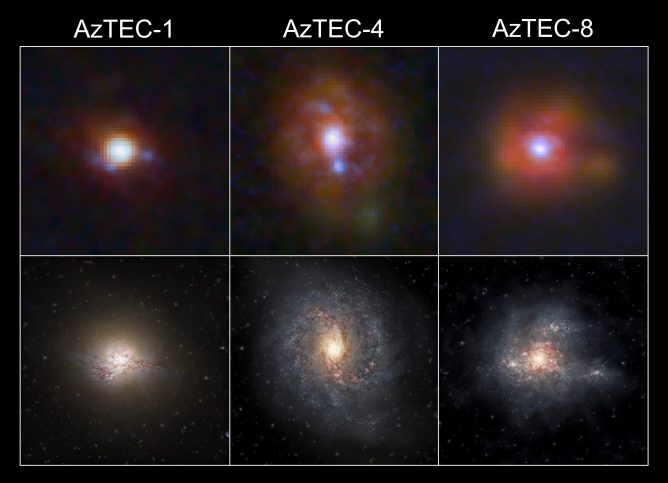

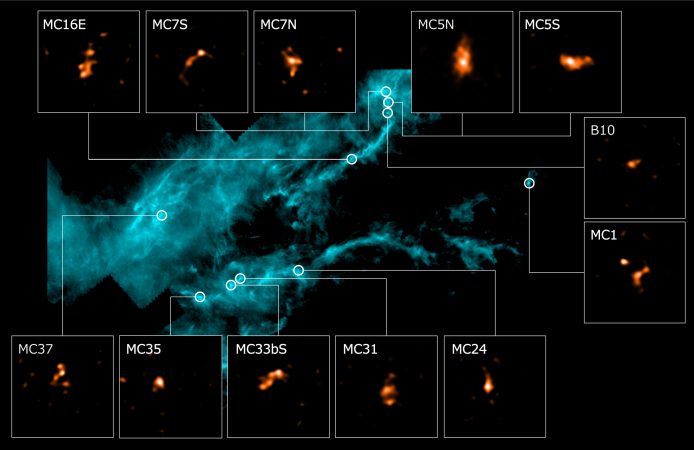

アルマ望遠鏡とアメリカの電波望遠鏡VLAが観測したAT2018cow。銀河の中心から少し離れた位置で発生した大爆発でした。

Credit: Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF; R. Margutti, W.M. Keck Observatory; Ho, et al.

この爆発は、ハワイで行われている「アトラス(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System: ATLAS)」という全天観測プロジェクトで最初にとらえられました。そしてすぐ、その特殊な性質に研究者たちが気づきました。2億年かなたの超新星爆発にしては明るすぎるうえに、研究者の想定よりずっと早く暗くなったのです。

この天体にはAT2018cowという符号が付けられ、ガンマ線・エックス線・電波などさまざまな波長で、世界中の地上望遠鏡や宇宙望遠鏡を使った追観測が実施されました。「AT2018cowには世界中の天文学者が注目し、これまでもっとも精力的に観測された天体のひとつといってもいいほどなのですが、その正体はまだよくわかりません。まったく新しい種族の天体かもしれません。」と、アルマ望遠鏡での観測をリードしたアナ・ホー氏(カリフォルニア工科大学)はコメントしています。

「一風変わったこの爆発には、みんなが興奮しました」とガンマ線から電波までの幅広い波長帯で観測を行ったノースウェスタン大学のラファエラ・マルグッティ氏は語っています。AT2018cowは地球からの距離が2億光年と天文学的には近い場所にあるため、多くの研究者がこぞって研究に参加しました。

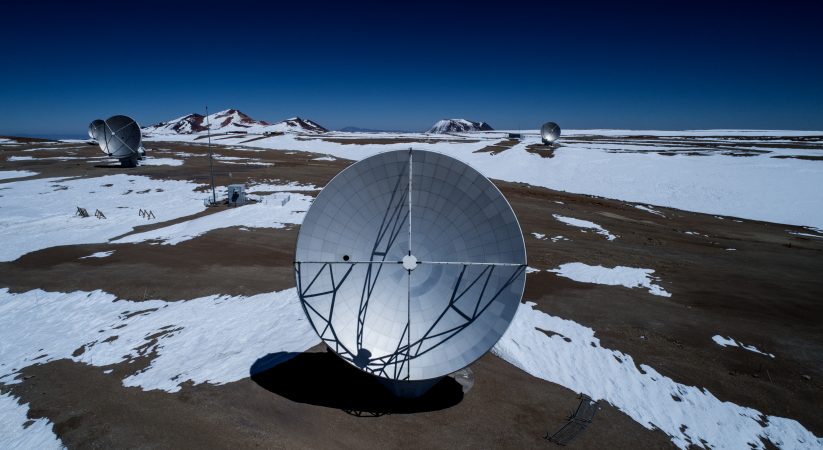

ホー氏らのチームは、AT2018cowが発見された5日後からハワイにある電波望遠鏡SMAで、10日後からオーストラリアの電波望遠鏡ATCAで観測を行いました。そして、アルマ望遠鏡での観測は発見から14日後、22日後、23日後に行われました。アルマ望遠鏡の一般的な観測は毎年4月に提出された観測提案に基づいて行われますが、突発天体の観測に対応するために「所長裁量時間」が設けられています。研究チームは所長裁量時間による観測を行うための特別な提案を行い、観測を実行することが認められました。

SMAでの観測の結果、爆発後7日目までは電波が強くなり、爆発30日後あたりまでは変動しながらもほぼおなじ電波の強さを維持していました。変動天体がミリ波で明るくなっていく様子をとらえたのは、これが初めてのことです。一方、より長い波長の電波を観測したATCAでは、爆発後10日から34日まで電波は強くなり続けました。爆発22日後に行われたアルマ望遠鏡の複数周波数での観測によって、電波放射のピーク波長も捉えられました。これは、アルマ望遠鏡が「バンド9(波長0.45mm)」という短波長の電波をとらえることができたおかげであり、これほど短い波長の電波で変動天体をとらえたのも今回が初めてでした。時間が経つにつれ、電波放射のピークは長波長側に移動していったこともわかりました。

多くの望遠鏡を使った精力的な研究の結果、AT2018cowの正体についてふたつの有力な説が提唱されました。非常に特殊な超新星爆発か、あるいはブラックホールに近づきすぎたために破壊(潮汐破壊)されてしまった星か、というのです。しかしいずれにしても、これまでに観測された現象とは大きく異なっています。

「もしこれが超新星爆発だとしたら、これまでのどんなものとも異なっています。そのスペクトルが、超新星爆発とはまったく違うのです。」とホー氏はコメントしています。AT2018cowは、アルマ望遠鏡で観測できる電波(ミリ波・サブミリ波)で他のどんな超新星爆発より明るかったのです。ただしこれは、これまでの観測が不十分だったせいかもしれません。これまでミリ波・サブミリ波で観測された超新星の数は限られており、短い波長のサブミリ波で爆発直後に観測された例はさらに少ないからです。アルマ望遠鏡の登場によって、やっとこうした観測ができるようになったのです。

爆発によって生じた高エネルギーで細く絞られたガスの流れ(ジェット)が周囲のガス塊に衝突することによって電波が出ると考えられます。一方でエックス線は、光子が高エネルギー電子によってはじかれる「逆コンプトン散乱」では説明がつかない時間変動やスペクトルを示していました。ホー氏らは、爆発現象のもととなった「エンジン」に相当する何らかの天体がエックス線放射に重要な役割を果たしている、と考えています。

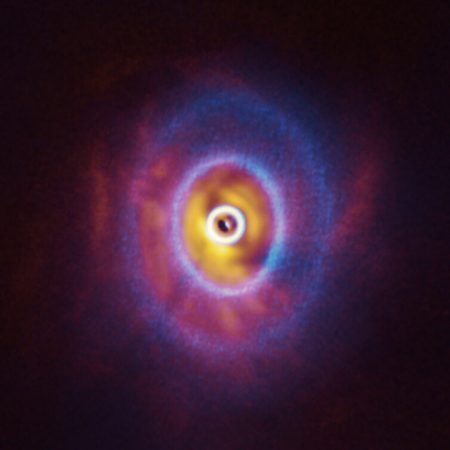

AT2018cowの想像図。中心の「エンジン」から噴き出した高速のガス流(ジェット)が周囲を取り囲むガスに衝突している様子を描いています。

Credit: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

「これにはとてもワクワクします。なぜなら、『エンジン』が生まれた瞬間を初めて目にしたのかもしれないからです。」とホー氏は興奮を隠しきれない様子です。「ブラックホールや中性子星が星の死によって作られると私たちは知っています。しかし、できてすぐのブラックホールや中性子星を目にしたことは一度もありません。一度もです。」とマルグッティ氏は語っています。

AT2018cowは超新星爆発ではなく潮汐破壊かもしれませんが、それでも同種の現象の観測例とは大きく違っていました。

「爆発の場所は、銀河の中心から外れていました」とディアン・コペヤンス氏(ノースウェスタン大学)はコメントしています。つまり、銀河の中心にある超巨大ブラックホールに星が吸い込まれたわけではないのです。「もしこれが星の潮汐破壊だとしたら、それを引き起こしたのは星団の中にある中間質量ブラックホールということになります。」と、ノースウェスタン大学のケイト・アレクサンダー氏は付け加えます。その質量は太陽の10万倍から100万倍程度と想定されます。しかし問題は、AT2018cowが密度の高い星間物質の中で起きたと考えられることです。「大きな星団には、通常はガスがほとんどありませんから、整合性が取れないのです」とアレクサンダー氏は語ります。

いずれにしても、AT2018cowの特徴を説明するためには中心に何らかの「エンジン」が必要だということで、多くの研究者の意見は一致しています。超新星爆発シナリオの場合、それはブラックホール、あるいは「マグネター」と呼ばれる極めて磁場の強い天体が誕生したのかもしれません。潮汐破壊シナリオの場合、破壊された星がブラックホールの周囲を取り巻く降着円盤となった姿かもしれません。しかし、電波観測では残念ながらこれらを区別することはできません。

AT2018cowの観測的特徴は前例のないものだったので、結局その正体はいまでも謎のままです。研究者たちはAT2018cowをより詳しく調べるとともに、これと似た天体が現れるのを心待ちにしています。

論文・研究チーム

この研究成果は、2019年1月に開催されたアメリカ天文学会第233回総会にて発表されました。またHo et al. “AT2018COW: A LUMINOUS MILLIMETER TRANSIENT”として、天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル」に掲載される予定です。

アルマ望遠鏡を使った論文を執筆した研究チームのメンバーは、以下の通りです。

Anna Y. Q. Ho (Caltech), E. Sterl Phinney (Caltech), Vikram Ravi (Caltech/Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), S. R. Kulkarni (Caltech), Glen Petitpas (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), Bjorn Emonts (National Radio Astronomy Obsevatory), V. Bhalerao (Indian Institute of Technology Bombay), Ray Blundell (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), S. Bradley Cenko (NASA Goddard Space Flight Center/University of Maryland), Dougal Dobie (University of Sydney/CSIRO Astronomy and Space Science), Ryan Howie (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), Nikita Kamraj (Caltech), Mansi M. Kasliwal (Caltech), Tara Murphy (University of Sydney), Daniel A. Perley (Liverpool John Moores University), T. K. Sridharan (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), and Ilsang Yoon (National Radio Astronomy Observatory)