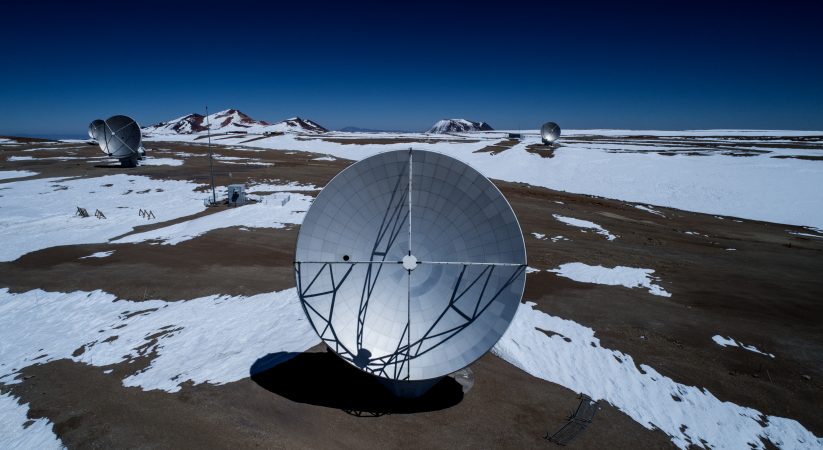

マックスプランク地球外物理学研究所・国立天文台の但木謙一学振特別研究員と東北大学の児玉忠恭教授を中心とする国際チームは、従来の定説である『銀河の衝突合体説』に加えて、別の進化経路があったことを示す決定的な証拠を発見しました。世界最高性能の望遠鏡群(すばる・ハッブル・アルマ)を駆使して、110億光年彼方の銀河の中心部で新たな星が爆発的に生まれていることを突き止めました。この激しい星形成活動により、銀河は合体をしなくても、自らその形を変えることができたのです。

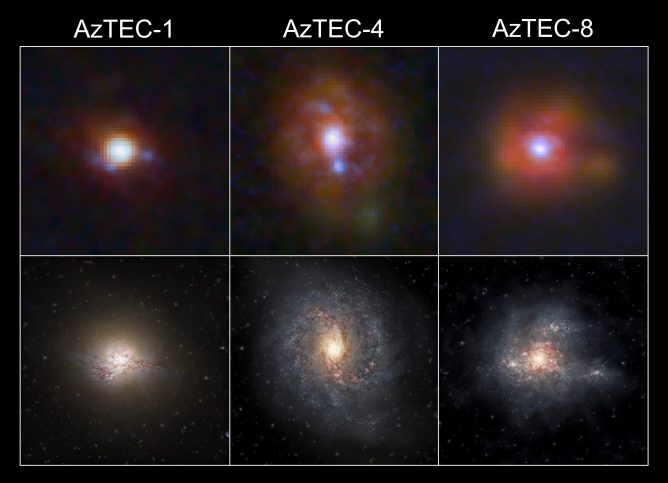

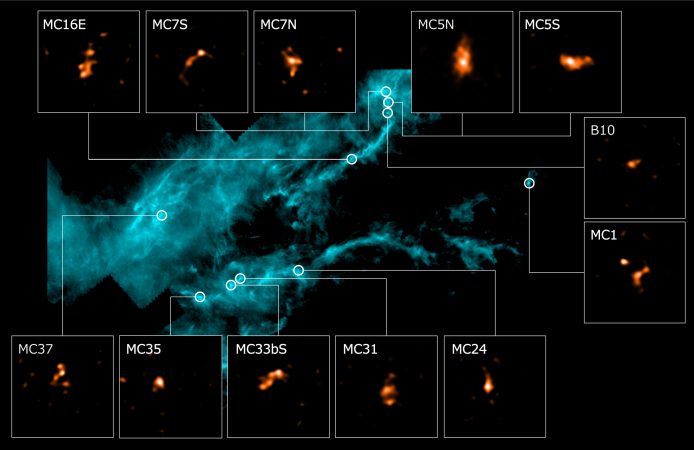

アルマ望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡で観た110億光年彼方の銀河の観測画像。アルマ望遠鏡では、銀河の中心部に活発に星が作られている場所が特定されました(画像左)。ハッブル宇宙望遠鏡の可視光画像(中央)と近赤外線画像(右)では、それぞれ巨大な星団と広がった銀河円盤が見えています。

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NASA/ESA Hubble Space Telescope, Tadaki et al.

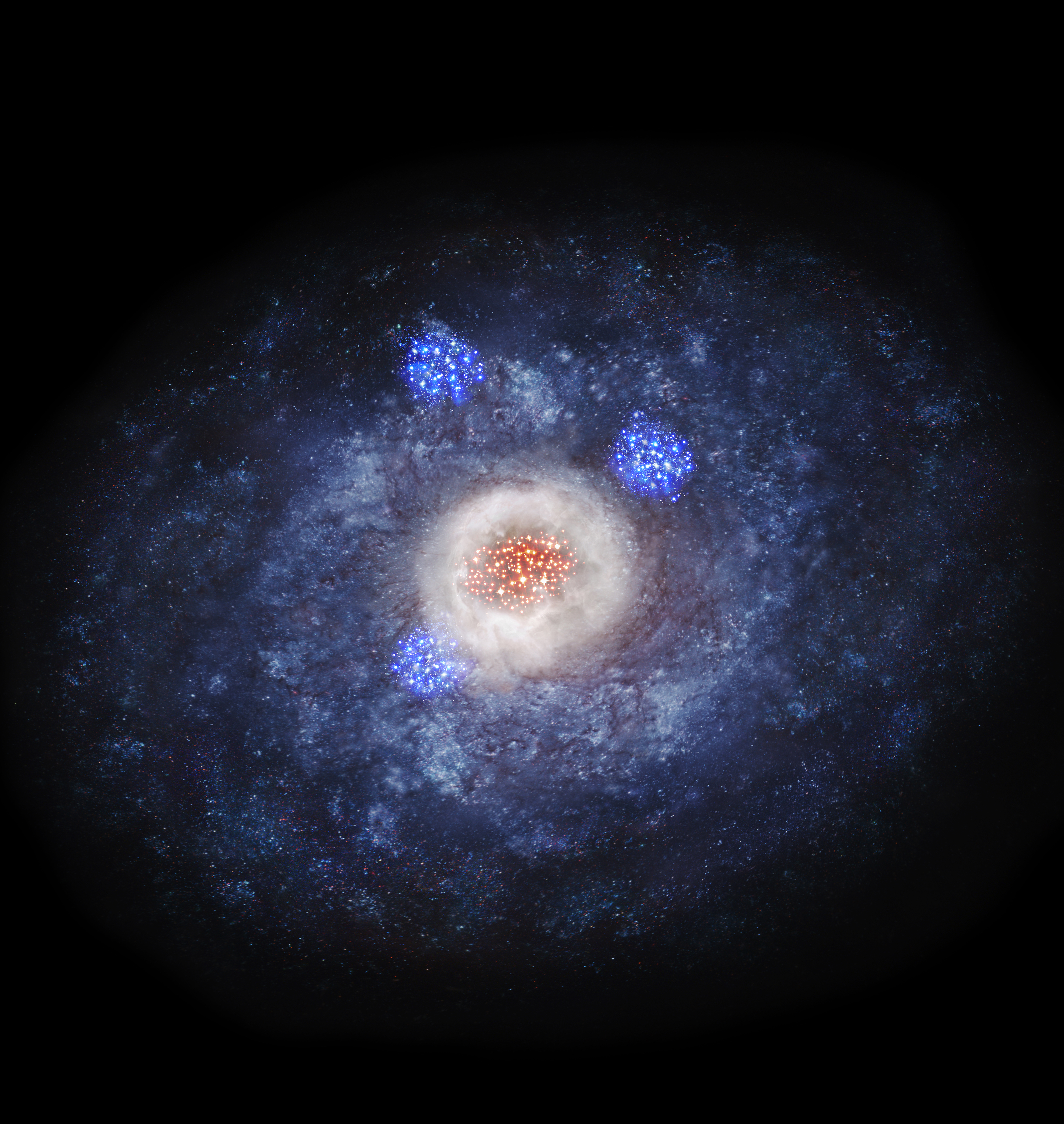

アルマ望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡で観測した110億光年かなたの銀河の想像図。円盤を持つ銀河の中心部で、塵におおわれた中で活発に星が作られています。円盤部には、3つの巨大星団が見えています(ハッブル宇宙望遠鏡の可視光画像で見えている星団に相当)。

Credit: 国立天文台

今からおよそ100年前、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルは、我々の太陽系がある天の川銀河の外側にも別の銀河が存在していることを発見しました。その姿形は銀河ごとに異なり、天の川銀河のような円盤が目立つ銀河(円盤型)と中央部の星の集合体が目立つ銀河(楕円型)に大きく2つに分類することができます [1] 。現在の宇宙にある巨大銀河の多くが楕円型に分類されますが、古い時代の銀河を観測すると大部分が円盤型であることがわかっています。古代の銀河がいつ、どのようにしてその形を変え、今日に至ったのか説明できた時、私たちは銀河の進化史を解明したと言えるでしょう。

銀河の星々の多くは今から100-110億年前に生まれました。銀河の屋台骨が作られた、銀河進化史上最も重要な時代と言えます。この110億年前の銀河を調べるためには、110億光年離れた銀河を観測すればよいのです。しかしながら問題となるのは、このような遥か彼方にある銀河はとても小さく、光も弱いので観測することが難しいことです。口径8.2mのすばる望遠鏡の観測でさえ、銀河は点のようにしか見えません。そこで研究チームは最初に、すばる望遠鏡を使って110億光年彼方にある銀河を探しました [2] 。こうして発見した25個の銀河を、すばる望遠鏡の3倍の解像度を持つアメリカ航空宇宙局(NASA)のハッブル宇宙望遠鏡と、日米欧などが協力で運用するアルマ望遠鏡で観測し、その内部構造を描き出す(解剖する)という戦略を取りました。

今回の研究の新しい点はハッブル宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡の両方を駆使して、複数の観点から110億光年離れた銀河を解剖したことです。近赤外線を観測するハッブル望遠鏡では、銀河を構成する星からの光を捉え、『110億年前の時点で、銀河がどのような形をしているのか』調べることができます。一方アルマ望遠鏡では、星の材料である塵や分子ガスが放つ電波をとらえ、『銀河のどこで新しい星が作られているか』調べることにつながります。この2つを組み合わせることで初めて、『銀河の形がどのように進化するのか』知ることができます。

ハッブル宇宙望遠鏡で観た110億光年彼方の銀河は大きな円盤状の形をしており、110億年前の時点ではまだ楕円形の銀河には進化していませんでした。しかし、アルマ望遠鏡による高解像度データの解析から、これらの銀河の中心で新たな星が爆発的に生まれていることがわかりました。推定される星形成活動の規模は天の川銀河の約40倍に相当します。これは銀河の形を変えるほど激しいものであり、円盤型から楕円型へとその形態を大きく変えつつある様子であると解釈できます。

この100年間、多くの天文学者達が銀河の形態の起源を解明しようと研究を続けてきました。40年ほど前には、『円盤型の銀河同士が衝突合体し、楕円型の銀河に進化する』という銀河の衝突合体説が提唱され、現在では定説となっています。その一方で、現在の宇宙に存在する全ての楕円型の銀河が衝突合体によって形成したのかという点については疑問の余地があります。今回アルマ望遠鏡で観測した銀河は、ヨーロッパ南天天文台が運用する口径8mの望遠鏡VLT(ブイエルティー)でも観測を行っており、大規模な合体の兆候が見られないことを確認しています。今回の研究成果の科学的意義は、合体の最中ではない回転円盤を持つ銀河で、銀河の形を変えるほどの激しい星形成現象が起きていることを発見した点にあります。言い換えれば、銀河には衝突合体をしない別の進化経路があったことを示す決定的な証拠を発見したことになります。

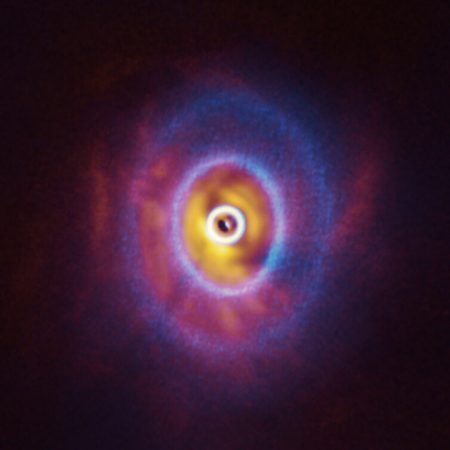

円盤型の銀河から楕円型の銀河へと進化する道筋の模式図。従来は2つの円盤型銀河が衝突合体して楕円型銀河へと進化すると考えられていました(上)。今回の観測では、円盤型銀河の中央部で激しい星形成が起きることによって楕円型へと進化する新たな道筋が明らかになりました(下)。

Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, A. Evan, K. Noll, and J. Westphal, NAOJ

論文・研究チーム

この研究成果は、2017年日本天文学会秋季年会の以下の講演にて発表されます。

2017年9月11日 銀河形成 X18a 「z=2.5の銀河で発見された高速回転するスターバーストコア」

但木謙一(マックスプランク地球外物理学研究所/国立天文台)他

またこの研究成果は、Tadaki et al. “Bulge-forming Galaxies with an Extended Rotating Disk at z ~ 2″として2017年1月に発行された米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』に、Tadaki et al. “Rotating Starburst Cores in Massive Galaxies at z = 2.5” として2017年5月に発行された米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ』に掲載されました。

この研究を行った研究チームのメンバーは、以下の通りです。

但木謙一(マックスプランク地球外物理学研究所、現 国立天文台)、Reinhard Genzel (マックスプランク地球外物理学研究所/カリフォルニア大学バークレー校)、児玉忠恭(国立天文台/総合研究大学院大学、現 東北大学)、 Stijn Wuyts(イギリス・バース大学) Emily Wisnioski(マックスプランク地球外物理学研究所)、Natascha M. Foerster Schreiber(マックスプランク地球外物理学研究所)、Andreas Burkert(マックスプランク地球外物理学研究所/ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン)、Phillip Lang(マックスプランク地球外物理学研究所) Linda J. Tacconi(マックスプランク地球外物理学研究所)、Dieter Lutz(マックスプランク地球外物理学研究所)、Sirio Belli(マックスプランク地球外物理学研究所)、Richard I. Davies(マックスプランク地球外物理学研究所)、廿日出文洋(東京大学)、林将央(国立天文台)、Rodrigo Herrera-Camus(マックスプランク地球外物理学研究所)、五十嵐創(フローニンゲン大学)、井上茂樹(東京大学)、河野孝太郎(東京大学)、小山佑世(国立天文台)、J. Trevor Mendel(マックスプランク地球外物理学研究所/ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン)、中西康一郎(国立天文台/総合研究大学院大学)、嶋川里澄(総合研究大学院大学、現 カリフォルニア大学/国立天文台)、鈴木智子(総合研究大学院大学、現 国立天文台)、田村陽一(東京大学、現 名古屋大学)、田中壱(すばる望遠鏡)、Hannah Ubler(マックスプランク地球外物理学研究所)、Dave J. Wilman(マックスプランク地球外物理学研究所/ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン)、Erica J. Nelson(マックスプランク地球外物理学研究所)、Magdalena Lippa(マックスプランク地球外物理学研究所)

この研究は、日本学術振興会とGerman Academic Exchange Serviceとの二国間交流事業(共同研究)による支援を受けて行われました。

| 1 | ここでいう円盤型という分類は、渦巻き銀河と棒渦巻き銀河の両方を含んでおり、楕円型という分類は、楕円銀河とレンズ状銀河を含んでいます。 |

|---|---|

| 2 | 今回の天体の赤方偏移は、z=2.19とz=2.53でした。これをもとに最新の宇宙論パラメータ(H0=67.3km/s/Mpc, Ωm=0.315, Λ=0.685: Planck 2013 Results)で距離を計算すると、それぞれ108億光年と112億光年になります。距離の計算について、詳しくは「遠い天体の距離について」もご覧ください。 |