2025.02.06

惑星形成現場の磁場観測に成功

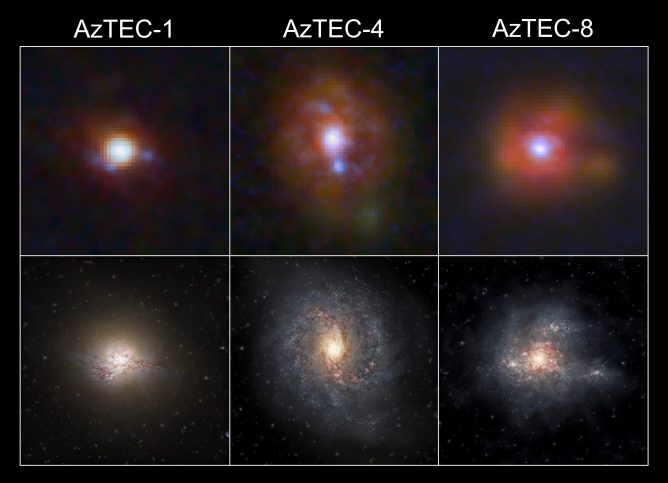

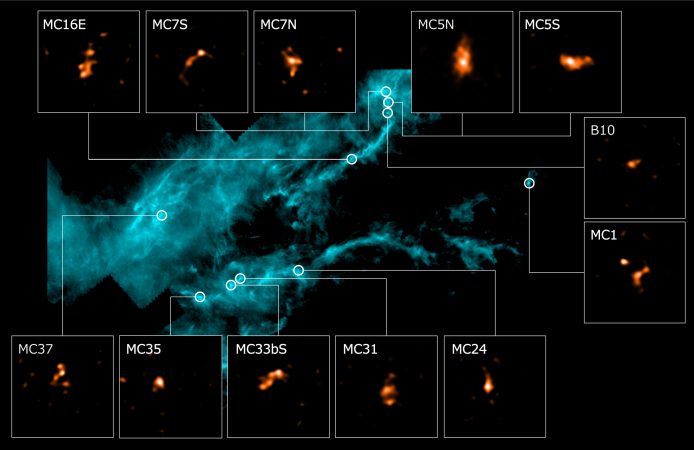

図1. 波長0.9 mmのアルマ望遠鏡で観測したHD 142527星の周りの原始惑星系円盤の電波強度マップ。円盤の南側で磁場による偏光を観測することができたため、磁場の方向を白線で示す。Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Ohashi et al.

地球のような惑星がどのように形成されたのかを解明することは、私たち生命の起源を探るうえで重要なテーマです。惑星は、原始星を取り巻く原始惑星系円盤の中で、星間塵(ダスト)や星間ガスが集まって形成されると考えられています。しかし、惑星形成の環境や円盤内の物理的条件については、まだ多くの謎が残されています。

その中でも、磁場は円盤の中での乱流や物質の動きを決定する重要な要素とされています。しかし、これまでその磁場を観測するのは非常に困難でした。磁場とは、磁石や電流が生み出す「見えない力の場」です。この場は物質やエネルギーに影響を与え、地球の磁力のように、重要な作用を起こします。この見えない力は宇宙全体に広く存在し、星や惑星の誕生に深く関わっていると考えられています。

今回観測したHD 142527は惑星形成の誕生現場である原始惑星系円盤で塵が北側(図1上領域)に多く集まっており、ここで惑星の形成が進んでいると考えられています。

(https://www.nao.ac.jp/news/science/2016/20161205-alma.html)

大橋氏の研究グループは、アルマ望遠鏡を用いて波長3 mmでHD 142527星の周りの原始惑星系円盤の偏光観測を行いました。この天体は過去に波長0.9 mm、1 mm、2 mmで同様に偏光観測がされていたため、それらのアーカイブデータも利用し偏光メカニズムを探りました。その結果、この円盤の南側(図1下領域)の塵が少ない領域では、観測波長全てで同じ偏光パターンを示すことを発見しました。この特徴的な偏光パターン(偏光ベクトルが円盤の動径方向にそろい、10%以上の高い偏光度を示す)は磁場によって生み出されていることを示しています(図1)。

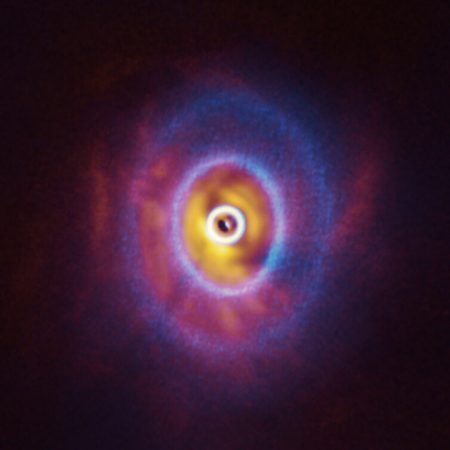

さらに研究グループは磁場を詳細に調べたところ、円盤の回転方向に沿って磁場の方向が少し変動していることを発見しました。この変動は磁場の3次元構造が原因であると考えられ、回転方向の磁場は0.3 ミリガウスほどの強さを持ち、鉛直方向および中心星の方向の強さは0.1ミリガウスほどであることもわかりました。このような磁場の3次元構造によって、この円盤では強い乱流場が作られている可能性も明らかになりました(図2)。

図2. HD 142527星の周りの原始惑星系円盤の想像図と磁力線(青線)。Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Ohashi et al.

これまで多数の原始惑星系円盤が確認された中で、このように磁場の詳細な構造がわかったのは今回が初めてとなります。一方で、HD 142527のような年齢において、磁場が中心星や円盤の鉛直方向にもある程度の強さで向いていることは理論的に予想されておらず、今後のさらなる研究が必要となります。

本研究をリードした大橋氏は、「本研究では原始惑星系円盤で磁場が観測される条件を明らかにし、さらに磁場の3次元構造や強度を見積もる方法を示しており、今後の円盤磁場の観測研究に大きく役立つと考えます。一方で、地球のような惑星の形成において、強い乱流状態では星間ダストが互いに高速で衝突することで破壊され、惑星が形成されない可能性があります。今回の観測では中心星から比較的遠くの磁場を観測できましたが、地球のような太陽や恒星の近くを回る惑星が形成する場所での磁場を調べることが今後重要となります。磁場が惑星形成にどのような影響を及ぼすのか、今後の研究を導く重要な観測成果となります。」と述べています。

<論文情報>

この研究成果は Satoshi Ohashi et al. “Observationally derived magnetic field strength and 3D components in the HD 142527 disk”として英国学術雑誌Nature Astronomy(ネイチャーアストロノミー)に2025年2月5日付で掲載されました(DOI: 10.1038/s41550-024-02454-x)。

<助成金情報>

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(JP20K14533, JP20K04017, JP20H00182, JP22H01275, JP23K22546, JP23K03463, JP24K07097)の支援を受けて行われました。

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾国家科学及技術委員会(NSTC)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宇宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。