2019.04.26

巨大原始星の周りにアルミニウムを含む分子を発見 ―惑星材料の起源の理解へ

このプレスリリースは、2019年4月25日付で東京大学から発表されました。

恒星がどのように誕生し、その周囲に惑星がどのようにつくられるのかは天文学、地球惑星科学における大きな問題です。天文学においては、星や惑星がつくられている“現場”を観測することで、そのプロセスを理解しようとし、地球惑星科学においては、隕石や「はやぶさ2」のような探査機が持ち帰る試料を分析することで、太陽系最初期の惑星形成プロセスを理解しようとしてきました。

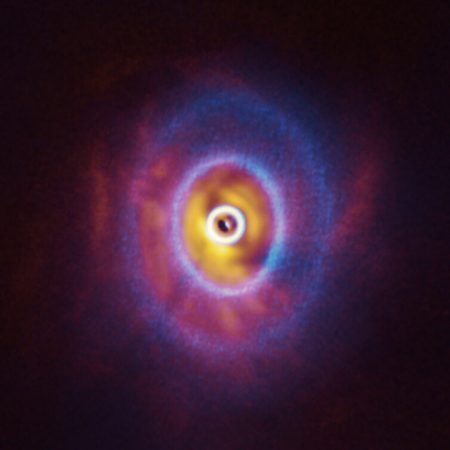

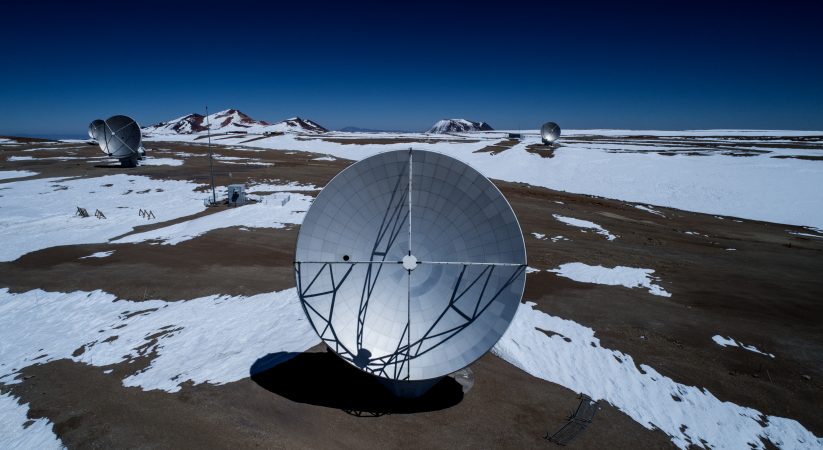

本研究では、アルマ望遠鏡の観測データを解析し、大質量星形成領域であるオリオン大星雲の中の巨大原始星「オリオンKL電波源I」 [1] の原始星円盤から回転しながら吹き出しているガスの流れ(アウトフロー)の中での一酸化アルミニウム分子の存在とその分布を初めて明らかにしました。これまで、一酸化アルミニウム分子は進化末期の年老いた恒星から吹き出すガス中での存在が報告されていました。年老いた星が吹き出すガスの中で一酸化アルミニウム分子は固体微粒子(ダスト)となって銀河を漂い、新たな恒星や惑星の材料となります。そのようなダストが太陽系の材料となったことは、隕石の分析からも知られています。しかし、一酸化アルミニウム分子が誕生直後の若い星(原始星)の周囲に存在するのか、存在するとしてもどのように分布しているのかは知られていませんでした。

本研究では、オリオンKL電波源Iを観測したアルマ望遠鏡のデータの中に、一酸化アルミニウム分子から放射される497 GHzと650 GHzの電波を発見し、原始星の周囲にもこの分子が存在することをはっきりと示しました。さらに、高空間解像度をもつアルマ望遠鏡の特性を活かし、その分布が、アウトフローが吹き出す根元の付近に限られていることを明らかにしました。同じくアウトフローに見つかる一酸化ケイ素分子などの分布に比べると、極めて局所的なその分布は、揮発性が低いという一酸化アルミニウム分子の科学的特徴から説明されます。高温のガスがアウトフローとして広がる過程で冷却され、そこに含まれる一酸化アルミニウム分子はダストとして凝縮し、ガスから取り去られた可能性が高いと考えられます。

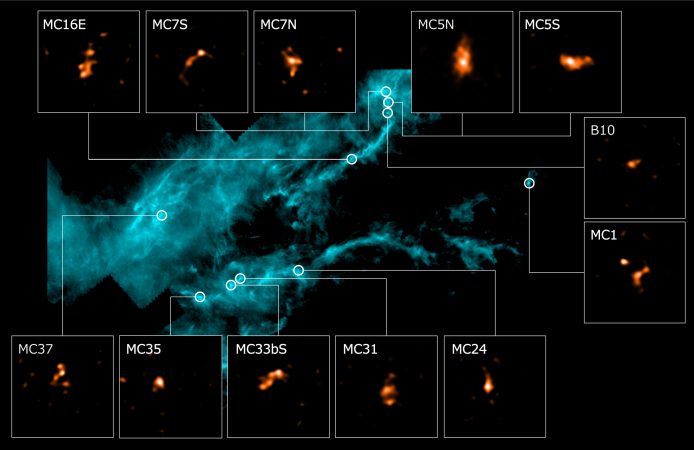

アルマ望遠鏡が観測した、オリオンKL電波源I周囲の一酸化アルミニウム分子の分布。天体がある図の中心から左上、右下へと羽を広げた蝶のように分子が分布しています。楕円状の等高線は塵が放つ電波の分布を示し、原始星円盤を横から見ていることがわかります。アウトフローは図の左上と右下方向に広範囲に広がっています。

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tachibana et al.

隕石の研究から、太陽系で最初につくられた固体物質はアルミニウムやカルシウムといった揮発性の低い元素に濃集した鉱物からできていることが知られています。これらの物質が惑星をつくる材料となりました。しかし、太陽系の最初期に惑星の材料となった鉱物がどのような環境でどうやってつくられたのかは充分に理解されていません。原始星周囲で一酸化アルミニウム分子がダストとして凝縮する可能性を示した本研究の成果は、原始星周囲での惑星材料の進化の一般的理解を進めることはもちろん、太陽系で惑星の材料がどのようにつくられ、惑星へと進化したのかを理解するための手がかりとなることが期待されます。また、様々な質量の原始星周囲でのガスの観測から明らかになる惑星材料に関する知見と、隕石や探査機によるリターンサンプルからわかる太陽系に関する知見とを比較することで、太陽系の形成・進化過程が銀河系内の他の惑星系とはたして似ているのか、異なるのかということを議論することができるようになると期待されます。

論文・研究チーム

この観測成果は、Tachibana et al. “Spatial distribution of AlO in a high mass protostar candidate Orion Source I”として、2019年4月24日付のアメリカの天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に掲載されました。

この研究を行った研究チームのメンバーは、以下の通りです。

橘省吾(東京大学/宇宙航空研究開発機構)、上塚貴史(東京大学)、廣田朋也(国立天文台/総合研究大学院大学)、坂井南美(理化学研究所)、大屋瑶子(東京大学)、瀧川晶(京都大学)、山本智(東京大学)

この研究は、文部科学省/日本学術振興会科学研究費補助金(No. 25108002, 25108005, 17K05398)の支援を受けて行われました。

| 1 | オリオンKL電波源Iは、太陽系から約1400光年の距離に位置し、太陽の数倍以上の質量があると見積もられています |

|---|